«БИЗНЕС Online» публикует вторую часть фрагментов мемуаров Рафаэля Хакимова «Бег с препятствиями по пересеченной местности», которые нам любезно предоставил Институт истории им. Марджани, под эгидой которого и выходит новая книга его многолетнего директора. Сегодняшние воспоминания почти целиком вошли в главу «Безмятежное детство», где будущий многолетний политический советник Минтимера Шаймиева рассказывает о своих родителям и их соседях, будущих классиках татарской литературы, а также объясняет, почему в республиканской власти выпускники Казанского университета чаще были «на подхвате».

Рафаэль Хакимов: «Я сам не знаю, откуда у меня навыки работы с топором. Видимо, что-то генетическое. Когда беру топор в руки, то пальцами чувствую кончик топора, он становится как бы продолжением руки — мне легко и удобно им работать»

Рафаэль Хакимов: «Я сам не знаю, откуда у меня навыки работы с топором. Видимо, что-то генетическое. Когда беру топор в руки, то пальцами чувствую кончик топора, он становится как бы продолжением руки — мне легко и удобно им работать»

Корни

Мои предки по отцовской линии были плотниками, видимо, с петровских времен. В то время в Заказанье строили речные и морские суда на верфях под названием «Биш-Балта» («Пять топоров»). Эта традиция сохранилась с ханских времен. Когда-то вокруг Казани росли в изобилии дубы и сосны — то, что называют мачтовым лесом. Русские крестьяне были крепостными и пахали землю, а татары Заказанья были приписаны к адмиралтейству и для флота валили лес, везли в Адмиралтейскую слободу и строили галеры для каспийской, черноморской и азовской флотилий. Так что моим предкам быть плотниками было уготовано самой судьбой.

Возможно, и мне была уготована такая же участь, но где-то на небесах произошел сбой, отец пошел другим путем, а я внес свою лепту.

Мой отец изначально физически выбивался из этой цепи плотников и пахарей. Его мать сокрушалась:

— Как же ты, сынок, такими маленькими и нежными пальцами будешь держать топор. Ты же не сумеешь прокормить себя, придется тебе на «Зингере» строчить и обшивать соседей. Была до революции такая профессия — татары, когда заканчивались осенние работы и наступала зима, на санях таскали за собой от деревни к деревне швейную машинку «Зингер», останавливались где-нибудь у крайнего дома на постой и принимали заказы. Так обшивали деревню и сами кормились.

Родовой дом в деревне Кулле-Киме

Родовой дом в деревне Кулле-Киме

Плотник зависел от заказов. На работу дед брал моего отца с собой. Обед был за счет заказчика, но он кормил только работников. Дед, чтобы сынок не голодал, клал горячую лепешку на бритую голову под тюбетейку и приносил сыну, а потом за углом плакал от унижения.

У моего отца способности к творчеству проявились уже в школьные годы — писал стихи в стенгазету. Затем начал посылать их в газеты в Казань. Автора заметили, и дальше он шел по этому пути, так что он изначально оказался связанным с поэзией. Однако по повадкам и психологии остался настоящим крестьянином. Бывало, на даче выйдет на крыльцо и, глядя в небо, сокрушенно скажет: «Дождя бы!» А по мне — хорошая солнечная погода, можно идти купаться. В другой раз, когда льет дождь и муторно на душе, он с удовлетворением произнесет: «Очень вовремя!»

Я иногда угадывал, «хорошая» погода сегодня или «плохая», а он жил этим. Каждое лето отец возвращался (на татарском говорят именно «кайта» — возвращается) в родную деревню, чтобы самому увидеть, как колосится рожь.

За все годы только один раз не поехал в Кулле-Киме, не мог видеть, как гибнет урожай во время засухи.

Старые ивы

Кулле-Киме как бы и моя родная деревня, хотя я родился в Казани. Атнинская родня отличается мягким отношением к людям, у них в характере нет нахрапистости. Моя жена порой с удивлением слушает мой разговор по телефону с двоюродным братом.

— Ничек хәэлләр? (Как дела?)

— Якшы. (Хорошо.)

Старая школа в Кулле-Киме, где учился Сибгат Хаким

Старая школа в Кулле-Киме, где учился Сибгат Хаким

— Алыйса якшы. (Ну тогда хорошо.)

Пауза.

— Синеке ничек. (А у тебя как?)

— Минеке дә якшы. (И у меня хорошо.)

— Шулай икән. Якшы. (Вот как. Это хорошо.)

Длинная пауза. Жена у меня спрашивает:

— Он что, положил трубку?

— Нет, мы разговариваем.

— Ты же ничего не говоришь.

— И так все понятно.

Слышен голос брата:

— Ярый алыйса. Сау бул. (Ну ладно. Бывай.)

— Синдә авырма. (И ты не болей.)

Такие уж они, атнинцы. Впрочем, я тоже могу не то что часами, сутками не разговаривать. При этом дискомфорта не чувствую.

Возможно, из меня получился бы неплохой плотник, как далекие предки, поэтом я точно не смог бы стать. А вот плотником мог бы попытаться…

Гумер Баширов и Хасан Туфан

Гумер Баширов и Хасан Туфан

Как-то на даче писателей на озере Малое Глубокое я колотил сарайчик для лопат и инструментов. Натаскал из леса небольшие мусорные липы, сделал из них столбы и наколачивал доски от старого забора, а затем начал примерять самодельную дверцу. Я не заметил, как сзади подошел писатель Гумер Баширов и наблюдал за моей работой. Он поинтересовался:

— Где ты научился так ловко орудовать топором?

— У нас же в роду, кроме отца, все были плотниками.

Я сам не знаю, откуда у меня навыки работы с топором. Видимо, что-то генетическое. Когда беру топор в руки, то пальцами чувствую кончик топора, он становится как бы продолжением руки — мне легко и удобно им работать.

Дачу на Малом Глубоком пришлось строить нам с мамой, именно тогда проявились мои наклонности к строительным делам. Хотя я еще был всего лишь незрелым юношей, именно мне выпала честь отмерять землю под фундамент, снимать дерн, обкладывать траншею досками и заливать цементным раствором вперемежку с галькой. Затем небольшой бригадой из родственников мы собирали щитовой дом. А собрав, пришлось с плотником вдвоем устанавливать конек на крыше. До сих пор помню, как было тяжело балансировать с тяжелым коньком в руках. На другом конце был опытный мужик, который меня наставлял. В памяти остался также капризный печник, которому надо было месить глину в бочке. Он никого к себе не подпускал, кроме меня, а мне от этой работы сводило живот и отваливались руки. А я месил и месил эту проклятую глину…

Вообще-то, по советским законам, дачу с печкой строить не разрешали, но к писателям особо не придирались, их даже побаивались. У отца появился кабинет и спальня. Я занял закрытую веранду. Кухню пристроили из подручного материала.

Нужно было еще обтесывать бревна для стоек веранды. Это было проще, поскольку все делали из липы, а она мягкая, податливая, одно удовольствие обтесывать.

Так что я мог пойти в плотники или строители, но впереди ждала учеба в университете. Иначе мои родители даже не представляли моей жизни. А я с готовностью согласился с их мнением.

Хасан Туфан был удивительным человеком

Хасан Туфан был удивительным человеком

Красота Вселенной

Поэта часто представляют как богему, вечно шатающегося по кабакам. Бывают и такие, особенно среди молодых. Они вспыхивают ярко, их первая книга всегда привносит что-то новое. Но ранние похвалы могут сбить с толку. Если человек не созревает как личность, но при этом неплохо рифмует, он становится ремесленником, и таких немало. Для отца примером истинного поэта был Хасан Туфан. Он был нашим соседом по даче. Отец любил с ним гулять и беседовать. О чем могли говорить часами два самых молчаливых человека, каких я видел в жизни, для меня осталось загадкой.

Хасан Туфан был поэтом всем своим существом, он не имел представления о материальных вещах, не знал, что такое гонорар и как издают книги. Первая его книга вышла, когда он путешествовал пешком по Средней Азии. Он случайно зашел в книжный магазин и увидел книгу Хасана Туфана. Очень удивился, что и в Средней Азии есть его тезка. Оказалось, его почитатели — литературные критики — сами собрали его стихи и издали отдельной книгой. Скорее всего, она понадобилась для студентов, ведь его уже в то время изучали как классика.

Хасан Туфан был удивительным человеком. На его дачном участке буйствовала крапива и репейник. Не просто репейник, а целый огромный куст, который явно собирался превратиться в дерево. Мимо него невозможно было пройти, он цеплялся своими колючками, и их приходилось вытаскивать весь последующий день. Ничего в саду нельзя было пропалывать, все росло, как предписано природой. Яблони разрослись так, что пробраться к его дому можно было, только низко склонив голову, почти ползком. Под ногами буйствовала сорная трава и какие-то цветочки типа незабудок и еще что-то, бережно перенесенное из леса на участок. Вокруг на высоких шестах и на деревьях были развешаны скворечники. Посреди разнотравья стояла грубо сколоченная скамейка, где двоим было тесновато.

Сидя на крыльце своего дома и глядя в небо, Хасан-абый мне объяснял:

— Вселенная создана, чтобы ее красоту выражать в стихах.

Он в это свято верил, ибо был частью Вселенной, он именно так себя ощущал. Несмотря на 16 лет, проведенных в советских концлагерях и на поселении, он сохранил детскую наивность, ни на кого не обозлился и писал стихи только зелеными чернилами.

Хасан Туфан был аристократом духа. Он мог не помнить, что и где поел сегодня, и плакал, услышав по радио, что дети в Африке голодают. Он был самодостаточен и совершенно непривередлив к еде, одежде, быту. Московский переводчик Рувим Моран как-то пожаловался моему отцу. Сидели, мол, над переводами, а Туфан не обедает, не ужинает. Моран сбегал за пирожками, Туфан машинально съел пирожок и дальше продолжил работу. Он даже не понял, откуда появились пирожки, — дар небес.

Туфан свято верил в свое предназначение как поэта. Для моего отца он был образцом истинного поэта:

Два пополуночи. Бумага на столе.

Пиши, я говорю себе, работай неустанно.

Что отложил перо?

Стыдись, вон в том окне

Еще горит, горит огонь Туфана.

Лицо Хасана Туфана могло показаться грубоватым, оно было будто вырубленное умелым плотником. Но в целом он был очень симпатичным, милым человеком. Лишения, выпавшие на его долю, его не сломали и не сделали черствым. Он сохранил детскую наивность до конца жизни. На поселении в Сибири он писал:

Не мочи меня, дождик, тайком,

Не шепчи про подметку худую:

Я пришел в этот мир босиком,

Не беда, если так же уйду я! …

Не мочи меня, дождик, тайком.

Когда он возвращался из ссылки в 1956 году, на вокзале его встречали мои родители. Туфан вышел из вагона и воскликнул: «Сез hаман бергә икән!» («А, вы все вместе!») У отца есть стихотворение с таким же названием, его положили на музыку, и эта песня долгие годы была очень популярной. Иногда она звучит и сегодня.

Поэтическая каменоломня

Поэзия — это не только полет вдохновения, но прежде всего ежедневный тяжкий труд. С утра отец шел на прогулку, причем в любой сезон, независимо от погоды; возвратившись, пил чай и закрывался в кабинете. Оттуда были слышны тяжелые вздохи, будто он работал на каменоломне. Порой они меня пугали, и я входил с вопросом: «Что случилось?» Оказывается, ничего не случилось, просто образы найти тяжело и рифмуются нелегко.

Отец работал дома. В советское время можно было прожить на гонорары от книг. Прозаики, конечно, получали хорошо, а поэтам было тяжелее. Они в одну строфу должны были уместить чью-то жизнь или событие, найти нужные образы. Вера Инбер про одно стихотворение отца сказала, что в него вместился целый роман — судьба женщины, ждавшей мужа с фронта и дождавшейся письма с предложением о разводе…

Жесткая дисциплина позволяла практически каждый год издавать новую книгу. Помню, как-то на день рождения (его справляли 4-го и 24-го из-за путаницы при регистрации) пришли молодые поэты с шампанским в руках. Мы накрыли на стол, пошли разговоры, разные байки о писателях, о советской власти, которая зажимает татар, вообще о том о сем. В ходе разговора отец тихо встал, незаметно оделся и ушел на прогулку. Через час так же незаметно вернулся и продолжил беседу. Никого это не удивило. Я помню, бывало, он с азартом смотрел хоккей и в самый разгар матча тихо вставал и уходил. Вернувшись с прогулки, спрашивал, какой счет, и продолжал смотреть с таким же интересом.

Отец был немногословным. Мы могли одни на даче прожить месяц и за день обменяться парой фраз типа:

— Суп поесть — это всегда хорошо.

Это означало: приготовь, пожалуйста, суп. Приказывать он не умел, хотя вроде бы всю войну прошел командиром роты.

Он мог одной фразой точно описать ситуацию. Как-то я его спросил, кем был Гаяз Исхаки. В советское время книги Гаяза Исхаки были запрещены, но отец его читал по старым дореволюционным изданиям на арабице. Он ответил в обычной своей манере:

— Он Тукай в прозе.

Я, конечно же, Гаяза Исхаки прочел еще до официальной реабилитации. Мне это впоследствии помогло. В годы перестройки появились требования реабилитировать Гаяза Исхаки. В обкоме КПСС были против. Причем его перепутали с каким-то предателем из концлагерей с такой же фамилией. Я побежал в обком КПСС к Олегу Морозову:

— Олег, разберись! У вас Гаяза Исхаки путают с фашистским ублюдком, сегодня нельзя его запрещать, станете посмешищем.

Мы подготовили обстоятельную записку, и все недоразумения были сняты.

«Улица Сибгата Хакима появилась не без моего участия. В постановлении кабинета министров РТ об увековечивании памяти отца был пункт, обязывающий мэрию города назвать одну из улиц его именем»

«Улица Сибгата Хакима появилась не без моего участия. В постановлении кабинета министров РТ об увековечивании памяти отца был пункт, обязывающий мэрию города назвать одну из улиц его именем»

Улица Сибгата Хакима

На улице Театральной, где мы жили в 80-е годы, из окна была видна Казанка и противоположный заболоченный берег. Там росла высокая трава, камыши и кустики. Летом я часто купался на Казанке. Выходил со двора и шел к Фуксовскому садику, спускался по длинной деревянной лестнице к небольшому пляжу. Там почти никого не бывало. Пляжем я назвал, чтобы как-то назвать. Кругом валялся мусор, пустые бутылки, росла поросль американского клена и еще какой-то кустарник. Загорать там было некомфортно. У берега было довольно сильное течение, вода была прохладной, и, если долго плавать, могла судорога свести ноги. На этот случай у меня в плавках была булавка, я ей тыкал прямо в мышцу, и судорога отпускала.

Обычно я уплывал подальше, на другой правый берег: там, на мелководье, было тепло, так что можно было плавать часами, не вылезая из воды. Рядом сновали малявки и какие-то жучки. На берегу в такт волнам на Казанке колосилась пшеница и рожь. Теперь здесь огромный квартал с высотками, стадион, гостиницы, аттракционы, рестораны, магазины, будто ты находишься совсем в другом городе. Красиво, но это уже другая жизнь.

Улица Сибгата Хакима появилась не без моего участия. В постановлении кабинета министров РТ об увековечивании памяти отца был пункт, обязывающий мэрию города назвать одну из улиц его именем. Мы посоветовались в аппарате президента и решили назвать его именем улицу, которую еще не построили. По опыту других известных людей я знал, что переименовывать старые улицы всегда хлопотно, поскольку надо менять у людей прописку в паспортах и других документах, что вызывает раздражение.

Строящаяся у Казанки улица еще не имела своего названия, она шла под каким-то кодовым номером. В мэрии решение о названии улицы Сибгата Хакима приняли без проблем, и я стал наблюдать, как из двух-трех домов на набережной начал вырастать квартал и появился настоящий проспект. Вскоре там выросли высотки, новый стадион, много развлекательных заведений и городской пляж. По телевизору дикторы частенько упоминали эту улицу, и, когда я слышал «Сибгат Хаким», невольно прислушивался к передаче и на душе становилось тепло. Классно иметь свою родную улицу.

Как-то мы выезжали всем коллективом института истории сажать липы на набережной на улице Сибгата Хакима. Теперь там растет и моя липа. По всей Казани появились улицы наших соседей и друзей. Это странное ощущение — ехать по ним и вспоминать дачу на Малом Глубоком, где эти имена были всего лишь моими соседями…

По утрам я пью кофе и в это время включаю татарское радио, которое передает песни прошлых лет. И очень часто звучат песни на стихи Сибгата Хакима. Иногда не объявляют, чьи стихи, но я-то их знаю, я сам их печатал на переделанной под татарский алфавит машинке «Москва», а значит, был первым читателем. Отец продолжает жить со мной.

Чей портрет висит над столом?

Один журналист брал интервью по телефону, задавал много вопросов и очень хотел соригинальничать:

— Чей портрет висит у вас в кабинете над головой?

— Сибгата Хакима.

— Я спросил: Шаймиева или Ельцина.

В то время, впрочем, как и сейчас, каждый чиновник в Татарстане вешал дежурный портрет президента, кое-кто портреты двух президентов — России и Татарстана, а у меня висел портрет отца. Мне нравится этот портрет. Отец тихо улыбается, совсем как в жизни.

— Нет же, Сибгата Хакима, моего отца, — повторил я.

Его портрет и сейчас висит у меня над головой в кабинете. Он будто наблюдает сверху, чем я занимаюсь…

Мне приходится соизмерять свои мысли и поступки с его видением жизни. У него всегда было ясное и весьма определенное отношение к самым разным вещам, независимо от их сложности. Я бы сказал, у него было планетарное мышление, хотя всю жизнь он писал о деревне и даже просто переулке, где всего-то 16 домов. Меня это удивляло, я искал объяснения, и, мне кажется, я его нашел после долгих поисков, хотя оно лежало на поверхности.

Татарская деревня — это микрокосм, в котором отражаются узловые отношения людей, они затем повторяются на уровне города или республики, да и на более высоком уровне они строятся на сходных нормах. Если человек смог стать лидером у себя в деревне, он впоследствии сможет возглавить коллектив завода или другого предприятия, он сможет управлять городом и республикой. Как говорил Чингисхан, тот, кто может командовать десятью воинами, сможет управлять и сотней, кто может возглавить сотню, тому можно доверить командование тысячью.

Неслучайно в Татарстане первые лица часто были связаны с деревней, вышли из семьи простых крестьян, учились в сельскохозяйственном (аграрном) институте, а те, кто окончил знаменитый Казанский университет, были у них на подхвате. Когда дело касается чистой науки, тогда преимущества университета очевидны, но те, кто окончил аграрный университет, ходят по земле и ближе к людям, к их интересам и заботам. Им легче строить отношения, которые лежат в основе эффективного управления обществом. Но это относится к татарским деревням, русские поселения строились иначе, и у них другая история — там, как правило, был помещик, который подавлял волю крепостных. Поэтому крестьяне охотно покидали деревню и переезжали в город. Неслучайно с каждым годом русских деревень становится все меньше и меньше.

Анекдоты

Про отца при жизни ходили разные анекдоты. Они были добрыми, многие из них взяты были из жизни. Я не припомню, чтобы о других писателях сочиняли что-то подобное. Молодым поэтам очень нравилось их пересказывать, причем именно мне. Некоторые хорошо подражали его неторопливой манере говорить:

— Ты слышал про своего отца анекдоты?

— Конечно, слышал.

— Так вот, слушай. У Сибгата Хакима во время застолья спрашивают: Сибгат-абый, назовите трех самых знаменитых поэтов у татар.

Сибгат Хаким задумался и отвечает:

— Ну первый — это, конечно же, Тукай. Второй, пожалуй, Джалиль. Ну а третий… Давайте, ребята, поднимем бокалы! Что-то мы заболтались.

Рассказывали также про шапку, которую у него украли прямо с головы, и якобы он при этом сказал: «Башка бернидә кирәкми» («Голове ничего не надо»). В то время была очень популярна песня на слова отца «Башка бернидә кирәкми». Смысл был такой: ничего другого мне не надо, лишь бы были рядом друзья. Но на татарском получалась игра слов. «Ничего другого мне не надо» можно было интерпретировать как «голове (башке) ничего не надо», имея в виду шапку. Мне рассказывали этот анекдот много раз и у меня же спрашивали:

— И что, такое было на самом деле?

— Было, и не один раз.

Благо меховая фабрика находила повод дарить очередную шапку. Потом мы испугались за отца, могли ведь заодно и прибить — он стал носить шапку попроще. Тем более к одежде он был настолько равнодушен, что вызывал удивление. Как-то летом приехали с телевидения на дачу снимать сюжет про отца и не могли его найти. Мы отвечаем:

— Он во дворе или у беседки.

— Нет там никого. Есть какой-то сторож в старом плаще, а больше никого.

Конечно, это был он.

В другой раз его пригласили на торжественное собрание в честь Дня Победы, но заранее предупредили, чтобы был при орденах. Он долго кряхтел, не хотел делать дырки на добротном пиджаке, но просьба исходила от самого «верха», и он вынужден был продырявить лацкан. Потом эта фотография гуляла по разным изданиям.

У многих, даже не воевавших на таких участках фронта, как Курская дуга, было гораздо больше орденов и медалей. Я спросил у отца: почему так? Он спокойно и очень понятно объяснил:

— Я почти всю войну был на передовой, далеко от штаба.

Частенько они с напарником вдвоем выдвигались с передовой в дозор. А там немецкая речь слышалась чаще, чем русская. Их задача состояла в том, чтобы предупредить о начале атаки и, естественно, погибнуть первыми. Из штаба редко туда заглядывали, некому было писать докладные о наградах. Впрочем, папа за орденами не гонялся.

Отец, конечно, был для меня примером. Однако повторить его судьбу было невозможно. Времена изменились, да и таких талантов у меня не было. Но быть достойным отца — это мне внушили. Я старался как мог, тем более ко мне нередко обращались: «Сибгат Хакимыч» или «Рафаэль Хакимыч». Многие даже не замечали ошибки. Его тень всюду следует за мной. Со временем я привык и не очень этому удивлялся. Но вот как-то мне понадобилось что-то уточнить из биографии отца, я заглянул в интернет, а там в статье «Сибгат Хаким» мой портрет. Это уже явный перебор.

Удивительное поколение

У нас на даче жили писатели, которых позже стали называть классиками. У отца есть стихотворение о своей свадьбе. Ее справили в конце 1939 года, когда уже сгущались тучи над страной. Польша уже была под пятой Гитлера. Основным угощением был катык — целая бадья, куда накидали мелко нарубленную свеклу, чтобы придать обычному деревенскому продукту особый вкус и цвет. Собрались близкие друзья. Трудно удивить таким событием. Но со многими из его товарищей оно оказалось последней встречей.

Довоенная свадьба. Просторный стол.

Медовый чак-чак и рядышком соль.

Хасан Туфан поднимает тост:

«Две жизни — один самый нужный мост…»

Горько! Горько!

А впереди испытаний сколько!

Сладкой покажется черствая корка.

Горько!

Шампанского взрыв. Встает Муса:

«Влюбленным чистые небеса…»

Горько! Горько!

Как будто в сердце предчувствия горя,

А здесь же плещется радости море.

Горько! Горько!

Стекла звенели. Летела кровь.

«Огромен мир. Бессмертна любовь…»

Адель Кутуй улыбался так,

Всякая горесть была пустяк.

Горько! Горько!

…Польские ивы стоят на взгорье.

На братском кладбище тихие зори…

Горько.

Довоенная свадьба… но до сих пор

Те голоса —

Как лавины с гор.

(Перевод Рустема Кутуя.)

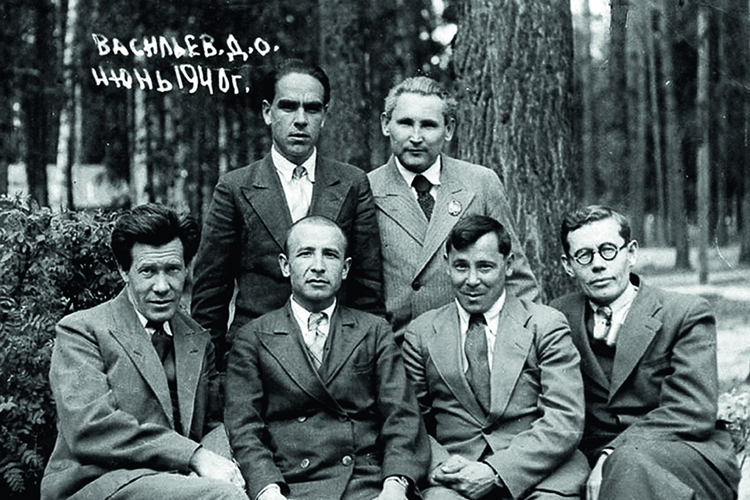

Сидят: Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Муса Джалиль, Ахмед Файзи. Стоят: Ахмед Исхак, Шайхи Маннур

Сидят: Хасан Туфан, Сибгат Хаким, Муса Джалиль, Ахмед Файзи. Стоят: Ахмед Исхак, Шайхи Маннур

Порой и я в катык кидаю мелко нарубленную вареную свеклу и пытаюсь представить, о чем могли говорить наши классики, когда были молодыми и задорными. Наверное, о республике, которая дает шанс возрождению татар. О чем еще можно говорить таким людям? Они всю жизнь только об этом и говорили.

Я рос среди писателей, это была моя среда. И наслушался разговоров об униженной доле народа, о том, как при Сталине отобрали все права и загнали в жалкую автономию. Сейчас многие из друзей отца оказались в хрестоматии по литературе, их изучают в университетах, а тогда они были просто знакомыми, соседями, друзьями.

***

В детстве летом меня иногда отправляли в деревню на лето подышать деревенским воздухом. Время от времени после беготни с мальчишками просыпался зверский аппетит, тогда я забегал в дом, и мне из погреба доставали кувшин с густым катыком, так что ложка стояла, отрезали ломоть черного хлеба и вручали мой обед. Можно было дальше бегать. А вечером все собирались вокруг большой миски, похожей на таз, в которой был суп с густой лапшой. Вначале мы отхлебывали бульон со своей стороны, а затем принимались за лапшу. В деревне все было бесхитростно, но она породила всю татарскую интеллигенцию.

Классики, жившие у нас на даче, естественно, все вышли из деревни, они продолжили традиции Тукая, Дэрдменда, Сагита Рамиева. Они составили солидные страницы литературной хрестоматии. Их место заняли молодые. О них я почти ничего не знаю, хотя временами общаюсь с некоторыми из них. Мои воспоминания остались с прежним поколением.

Одна из лучших поэм Сибгата Хакима о Тукае называется «Сороковой номер», она заканчивается такими строками:

Спокоен дом, в котором я живу,

Спокойно нынче озеро Лебяжье.

Но нет покоя — ни во сне, ни наяву,

его эпоху сравниваю с нашей,

Его чистейшей совестью — свою

Пристрастно проверяю. Песней — песню.

И честь свою — его высокой честью.

Нет, чести я не уронил в бою!

Я третью жизнь его, пожалуй, доживаю.

Сравним ли труд мой с тем, что сделал он?

Какою истиной живу, чего желаю?

И верно ль понял творчества закон?

Душа в тревоге.

Думаю, гадаю.

В чем силу обретаю я свою?

Как спутник в космосе, вокруг него витаю.

Тукаю верен — рядом с ним пою!

Всю жизнь в любом краю покоя нет.

Оставив нам великое наследство,

Уносят гении особый свой секрет…

Сейчас у меня в Боровом Матюшино — другие соседи, по-своему знаменитые. Только Чулпан Джалиль, приезжающая на лето с дочерью и внуками, напоминает мне о чудных днях беззаботной юности, наполненной розовыми мечтами.

Как быстро все это ушло в прошлое. И как быстро наступила эпоха пошлости, всеобщего казнокрадства и мелких интриг. Люди в основном обсуждают повышение цен в магазинах и свои застарелые болезни. Скучно.

Архиерейский дом под Кремлем

Архиерейский дом под Кремлем

Картошка

На даче мы с отцом частенько оставались одни, причем надолго. Мама уезжала к брату на дачу пахать на 6 сотках. Наши потребности с отцом были минимальными. Сам он готовить не умел. В крайнем случае сам варил картошку. Он каждый день ел картошку. Без этого для него обед был неполноценным. Это осталось с тяжелых 30-х годов. В 1937-м отца не посадили, но выгнали с работы, исключили из комсомола. Набранную в типографии первую книгу стихов рассыпали. Собственно, это и спасло отца — он ничего не успел опубликовать. Мусу Джалиля, с кем он дружил, спасло то, что тот вовремя уехал в Москву.

Отец хотел уехать в деревню, но парторг его предупредил, что достанут из-под земли. Он жил на улице Федосеева, 1, как раз напротив пересыльной тюрьмы, где сейчас располагается институт истории. По ночам из тюрьмы доносились крики, видимо, кого-то пытали. Существует легенда, будто Фатых Карим (близкий друг отца) и Хасан Туфан встретились именно в этой тюрьме. У Фатыха Карима на ногах вместо обуви были куски автомобильных шин, перевязанные проволокой. В принципе такое могло произойти.

Хасан Туфан уже тогда был классиком, что было достаточно для репрессий. Его посадили, а затем выслали на поселение в Сибирь, где он пас скот, сам доил коров и пил молоко, собственно, так выжил. А Фатыха Карима обвинили в антисоветских настроениях из-за поэмы «Аникин». В ней есть довольно безобидный эпизод — от рук японцев погибает пограничник. Это посчитали неправильным, советские бойцы не должны были гибнуть от рук врага. Из тюрьмы Фатых Карим в составе штрафбата попал под Кёнигсберг, где и погиб при штурме крепости. Командовавший штурмом прославленный Жуков не жалел солдат. Шинель Фатиха Карима, пробитая пулей, висит в музее.

Институт истории в настоящее время располагается в бывшей пересыльной тюрьме. Первым делом, когда мы въехали в это видавшее виды здание, оформили стены и кабинеты. Отдельно расписали пребывание Петра I — он отмечал свой юбилей в стенах этого здания, затем повесили портреты тех знаменитостей, которым довелось тут оказаться не по своей воле. Мой кабинет располагается в той части здания, где бывал Петр I, в соседнем кабинете сидел Володя Ульянов-Ленин. В других кабинетах — бывших камерах — сидели татарские поэты, Велимир Хлебников и другие. В таком здании чувствуешь особую ответственность за тысячелетнюю историю татар.

Раскулаченная мама

Что касается мамы, то с ее происхождением дело обстояло сложнее. Их семью раскулачили, деда сослали на Беломорканал, где он и сгинул, вроде умер от судорог, но могила неизвестна. Дом отобрали вместе с имуществом. Мама одна в 15 лет пешком с котомкой за плечами ушла из деревни поступать в казанское медучилище. Выбрала это училище, поскольку там было общежитие. Пока ждала зачисления, спала на лавочке в Ленинском садике. Чтобы как-то прокормить себя, сочиняла стихи и относила в газету, где и познакомилась с отцом — он в редакции отвечал за поэзию. У нас дома хранится первый и единственный сборник стихов Муршиды Вильдановой «Вышитый платок». После свадьбы отец сказал, что халтурщиков и без нее хватает. На этом карьера молодой и подающей надежды (по словам Хасана Туфана) поэтессы закончилась. Но всю жизнь мама живо интересовалась творчеством писателей. Прочитав в газете чье-либо стихотворение, звонила автору и спешила его поздравить. После смерти отца она села за воспоминания и писала, не прерываясь. Дала мне почитать.

— Мама, надо непременно печатать. Тут даже править нечего.

Отточенный язык, будто всю жизнь писала мемуары. Воспоминания вышли в журнале «Сююмбике».

По радио порой звучат песни на ее стихи — из далекого прошлого, как эхо молодости, — «Вышитый платок»…

Уже взрослым, будучи в командировке на востоке республики, я специально заехал в деревню Тумутук и посмотрел на родовой дом бабушки. Обычный пятистенок, который после раскулачивания использовали под деревенскую библиотеку. Ничего особенного, чего было раскулачивать? Я сейчас живу в таком же пятистенке — только обложил сверху кирпичом для тепла и красоты.

Конечно, у деда была лошадь и корова, жили в достатке, не исключено, что в сезон нанимали батрака. Всего этого хватило для раскулачивания. Кровопийцами их не назовешь, в основном сами же и трудились.

Откуда у них был достаток? Я это прочувствовал на себе. Мне даже объяснять и доказывать ничего не нужно. У нас на даче на Малом Глубоком были свои положенные советской властью 6 соток. Мы с мамой и бабушкой трудились на земле как проклятые. Тогда я понял, как рождаются кулаки и что значит батрачить. Начинали рано утром распахивать эти 6 соток лопатой. Когда я маме намекал, что надо бы сделать передышку на обед, она отвечала, что еще не стемнело. У нее под кустом стояла трехлитровая банка с компотом — вот его мы и пили весь день. Под вечер она с сожалением говорила: «Стемнело, ничего не видать, придется домой заходить».

Ладно хоть солнце имеет привычку вечером садиться.

Это было далеко не разовым мероприятием, ведь надо было еще пропалывать, удобрять, осенью собирать урожай, а из ягод и яблок делать варенье, все это складывать в погреб, потом по случаю везти в город.

Вот такие они, кулачье, настоящие кровопийцы…

«Авторитет отца в доме был непререкаемым, но он ни на кого не давил. Его тень всегда была рядом не только для меня, но и для других. Эта тень так и осталась со мной»

«Авторитет отца в доме был непререкаемым, но он ни на кого не давил. Его тень всегда была рядом не только для меня, но и для других. Эта тень так и осталась со мной»

Авторитет отца в доме был непререкаемым, но он ни на кого не давил. Его тень всегда была рядом не только для меня, но и для других. Эта тень так и осталась со мной.

В такой ситуации хочешь не хочешь все действия соизмеряешь с родителями. Я прекрасно понимал, что для меня отец как поэт недосягаем, но надо не только выбрать собственную стезю, но чего-то добиться на этом поприще, иначе бы сказали, что на сыне природа отдыхает.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 149

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.