«Даже футбол, родоначальниками которого официально считаются англичане и очень гордятся этим, на самом деле был широко распространен у многих народов, например у эскимосов. У них командная игра с кожаным мячом имела ритуальный характер и проводилась весной как знак поворота Солнца на весну и отступления полярной ночи», — рассказывает ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов об истории игр. В своем авторском материале для «БИЗНЕС Online» накануне завершения Игр БРИКС и Сабантуя он вспоминает, сколько лет борьбе корэш, насколько были убойными татарские луки и что такое төңкөреш.

«Футбол, родоначальниками которого официально считаются англичане и очень гордятся этим, на самом деле был широко распространен у многих народов»

«Футбол, родоначальниками которого официально считаются англичане и очень гордятся этим, на самом деле был широко распространен у многих народов»

Спорт — развлечение до седьмого пота.

Гиппократ

Какие виды соревнований наши испокон веков?

Без борьбы, как известно, не бывает побед. Поскольку спорт всегда противостояние, постоянное стремление к совершенству и сравнение результатов с уже установленными достижениями, то есть повод подумать о том, как эти соревнования могли бы происходить в прошлом. Представим на краткий миг, что на просторах Евразии до сих пор существует огромная держава с названием Великий Улус или, скажем, Ордуссия. В столице этого государства проходят международные игры, где люди соревнуются в традиционных для данного региона спортивных дисциплинах.

Иногда нам кажется, что нынешние спортивные соревнования существовали всегда и были такими испокон веков. Но это устойчивое и столь же неверное представление. Мало того что многие соревнования были искусственно созданы буквально 100 лет назад и в таком виде в прошлом никогда не существовали, так и соревнования, казалось бы, традиционные претерпели значительные изменения. Например, считается, что майя практиковали нечто напоминающее баскетбол, хотя сам этот вид соревнований придумал 21 декабря 1891 года преподаватель одного американского колледжа Джеймс Нейсмит, чтобы сделать спортивные занятия более коллективными и менее скучными. Он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного зала и предложил студентам закидывать в них мячи. Этот вид занятий распространился по колледжам и университетам, а далее начал жить собственной жизнью, обрастая правилами, запретами и звездными игроками. Не уверен, что средневековые рыцари, легко перерубавшие доспехи и кости соперников, узнали бы в изящном фехтовании будущее своей профессии.

Интересно, что многие виды спорта возникли в разных местах земли у разных народов, но стали спортом только в Европе. Причем сами понятия «спорт» и «соревнования» приобрели широкий и международный смысл только 23 июня 1894 года, когда в Сорбонне (Париж) прошел первый конгресс Международного олимпийского комитета, который созвал барон Пьер де Кубертен для того, чтобы объявить о своем проекте возрождения Олимпийских игр. С этого момента началась история настоящего спорта как международного комплекса соревнований по единым правилам и единой системе. Но хотя греки поспешили назвать себя родоначальниками всех «олимпийских» видов спорта, реальность была таковой, что эти соревнования были известны у многих народов.

Даже футбол, родоначальниками которого официально считаются англичане и очень гордятся этим, на самом деле был широко распространен у многих народов. Наиболее хорошо он известен у палеоазиатских народов, например у эскимосов. У них командная игра с кожаным мячом имела ритуальный характер и проводилась весной как знак поворота Солнца на весну и отступления полярной ночи. Эти традиции принесли с собой на новую родину первые люди, заселившие Америку более 30 тыс. лет назад. Кстати, ритуальные игры с мячом у майя и других народов Мезоамерики являются развитием этих соревнований на снегу. И, полагаю, недалек тот час, когда футбол на снегу — эскимоболл — станет олимпийским видом спорта, как стал странный керлинг, скейтборд или пляжный волейбол.

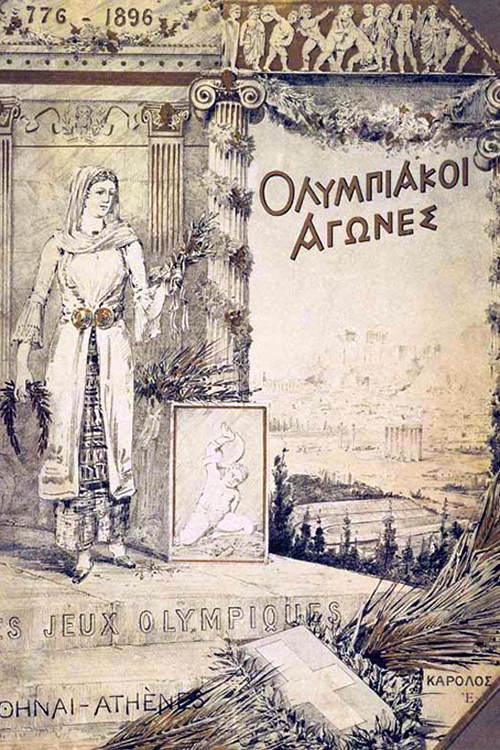

Плакат первых Олимпийских игр

Плакат первых Олимпийских игр

Два источника происхождения спорта

Говоря о происхождении спорта, нужно понимать, что современный спорт так или иначе возник из двух источников — религиозных праздников и военной тренировки. Т. е. элементы обрядов или тренировочные упражнения, часто уже имевшие соревновательную форму, в модерновом обществе постепенной стали частью культуры отдыха или развлечений. Часто это были элитарные формы отдыха, например конные соревнования. Некоторые и народные развлечения также получили развитие в виде спортивных состязаний. Например, игры рабочих пригородов с мячом превратились в футбол, а драки на кулаках — в бокс.

Обрядовая сторона спорта не требует особых доказательств. Достаточно сказать, что сами Олимпийские игры были посвящены богам Олимпа и изначально были праздником, который сопровождался различными обрядами и жертвоприношениями. Но, кроме Олимпийских, были менее знаменитые Пифийские, Немейские и Истмийские игры, связанные своим местом проведения с крупнейшими святилищами и храмами.

Более экзотическими играми, которые также имели религиозное происхождение, стали древнеримские гладиаторские бои. Изначально это были соревнования при погребении знаменитых вождей, что воспевалось еще Гомером в «Илиаде». Но в Риме они приобрели очень специфическую форму смертельных поединков. Хотя сами по себе эти игры были запрещены после принятия христианства, но сама лексика — гладиаторы, спортивные клубы, легионеры — вошла в современную культуру.

То, что значительная часть соревнований восходит к тренировкам военного сословия — фехтование, стрельба (из лука, пулевая), конные ристалища, многоборье, борьба, бокс и т. д., не вызывает серьезных сомнений. Хотя не все так просто и в этом. Практически все эти виды подготовки исчезли в армиях эпохи Нового времени, когда на смену сражениям рыцарских дружин и вообще представителей военного сословия между собой пришли многотысячные армии, выполнявшие стандартные построения и коллективные действия. Им практически не требовалась особая подготовка, поскольку для них главным было ходить строем и выполнять дюжину команд в строю. Воинские искусства практически исчезли, а потом неожиданно возродились в формах развлечений или спортивных соревнований, хотя и кардинально изменились. Интересно, что в некоторых восточных городах существовали особые группы молодежи, которые проводили свои тренировки и фактически были невооруженной охраной данной общины, следившей за порядком. Их тренировки и различные соревнования, прежде всего борьба и кулачные бои, были демократической альтернативой элитным видам боевой подготовки.

«Борьба корэш имеет реально длительную историю и давнюю традицию»

«Борьба корэш имеет реально длительную историю и давнюю традицию»

«Борьба — это любимое татарами упражнение, в котором они показывают свою силу, а главное — ловкость»

Говоря о традиционных видах спорта, которые должны войти в число воображаемых игр никогдашней страны Ордуссия, мы в первую очередь должны указать на борьбу корэш. Наверное, это тот вид спорта, который имеет реально длительную историю и давнюю традицию. Сведения о нем отрывочны, но довольно выразительны.

Традиции боевых единоборств в степях Центральной Азии уходят корнями в глубокую древность. Например, на одной золотой пластинке I тысячелетия до н. э., найденной в Восточной Сибири и ныне хранящейся в Эрмитаже, есть изображение борющихся воинов, по пояс голых и одетых в шаровары, подпоясанные широкими кушаками. Фигуры борцов согнуты в характерной позе с захватом пояса и ног противника.

Поза противоборствующих батыров сохранилась на одном серебряном блюде, которое было изготовлено, вероятно, в мастерских Хазарского каганата, найденном на севере Западной Сибири в Верхнем Приобье. Об этом сохранились в том числе литературные источники. Например, в знаменитой поэме XI века «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») великого тюркского поэта Юсуфа Баласагуни сохранилось упоминание о борьбе на поясах (bil alis). В переводе на русский язык это звучит так: «Если можно мириться — мирись, если нет — надень доспехи и борись, схватившись за пояса».

Тюркский и татарский фольклор сохранил целый ряд пословиц, имеющих отношение к борьбе. Среди них, например, такие как: «Егет мэйданда билгеле булыр» («Джигит познается на майдане»), «Курэшми жину тоштэ була» («Без борьбы можно победить лишь во сне»). Еще более интересная и показательная в плане применяемых приемов пословица: «Кучле кеше кутэреп тэ ега, чагып та ега» («Сильный побеждает, и приподняв соперника, и сделав ему подножку»). Описание схваток борцов нашло отражение на страницах татарских сказок, легенд и дастанов.

Борьба на поясах корэш была распространена у всех татар, что позволяет говорить о ее древности и укорененности, по крайней мере с эпохи Золотой Орды. Например, в одном этнографическом описании обычаев крымских татар говорилось: «Борьба — это любимое татарами упражнение, в котором они показывают свою силу, а главное — ловкость… Татарская борьба — борьба на поясах, и побежденным считается тот, кто будет лежать навзничь, на спине… За маленькими борцами стали выходить и принимать участие большие. Наконец выступали настоящие борцы, известные своей ловкостью и непобедимостью… Чтобы стать победителем и получить приз (теперь денежный), нужно побороть трех противников». Хотя это написано для Крыма, такое описание вполне применимо к соревнованиям на майдане батыров на любом татарском Сабантуе.

По сведениям татарского этнографа Руфы Уразмановой, у некоторых этнотерриториальных групп татар различались два вида единоборства — борьба на кушаках (иногда роль играли полотенца или крученые шнуры) и борьба, где разрешались броски с захватом голенища сапога.

Другим видом единоборства являлись кулачные бои (кул санати). Практика их малоизучена, как и в целом этнография традиционного спорта. Часто этнографы просто игнорировали их, считая простой дракой или проявлением различных девиаций. Между тем кулачные бои от Античной Греции до Англии Нового времени, от дальневосточных кэмпо (боевых искусств) до славянских кулачных боев «стенка на стенку» — все это элементы древнейших боевых искусств и традиционных игр, которые должны были позволить периодически «выпускать пар». Существовало два типа этого вида единоборства — «один на один» и «сторона на сторону». Часто они совмещались. Первыми выступали самые сильные бойцы, а потом начиналась коллективная схватка.

«Соревнования по стрельбе из лука были бы весьма популярны»

«Соревнования по стрельбе из лука были бы весьма популярны»

Для татар стрельба из лука была не просто навыком, а высочайшим мастерством

Другим видом соревнований была стрельба из лука. Этот вид для тюркских и монгольских народов играл огромное, если не решающее значение для воинской подготовки.

Вот как писал о соревнованиях татарских лучников итальянский купец и путешественник Иосафат Барбаро, живший почти 16 лет (с 1436 по 1452 год) в Тане (венецианская колония близ золотоордынского города Азака (современный Азов). Среди прочего он описывал соревнования по стрельбе из лука, которые проводили татары в Крыму близ Кафы (современная Феодосия).

«Тогда-то однажды и были устроены состязания по стрельбе из лука. В этих местах состязания происходят следующим образом. К деревянной балке, положенной горизонтально на два деревянных столба (это устройство похоже на виселицу), привешивают на тонкой бечевке серебряную чашу. Состязающиеся на приз стрелки имеют стрелы с железной частью в виде полумесяца с острыми краями. Всадники скачут с луками на своих конях под эту виселицу и, едва только минуют ее, — причем лошадь продолжает нестись в том же направлении, — оборачиваются назад и стреляют в бечевку; тот, кто, срезав ее, сбросит чашу, выигрывает приз».

Если только представить себе это действительно головокружительное зрелище, то становится ясно, что для татар стрельба из лука была не просто навыком, а высочайшим мастерством, которое они оттачивали ежедневными тренировками, доведя их до совершенства. Понятно, что подобных успехов достигали только подлинные мастера, но и другие татарские воины могли с ними потягаться. В любом случае описанное Иосафатом Барбаро мастерство должно впечатлять гораздо больше, чем испытания легендарных лучников Европы — Робин Гуда и Вильгельма Телля. Причем татарские лучники, в отличие от них, стреляли навскидку, развернувшись и продолжая скакать на лошади.

В источниках XV–XVII веков есть сведения об убойной силе луков. Один такой случай был зафиксирован в 1616 году, когда некий служилый человек из Тулы Остафий Крюков подал челобитную о выдаче ему денег за лечение раны, полученной в бою с татарами, в частности, его грудь была пробита стрелой навылет. Интересно, что боярская комиссия, расследовавшая это прощение, пришла к выводу, что он был прав. Были зафиксированы случаи, когда стрела пробивала всаднику ногу, а затем убивала его коня.

Все это свидетельствует о том, что соревнования по стрельбе из лука были бы весьма популярны и сохранялись бы по традиции до наших дней и входят в программу Летней Олимпиады. Ясно, что сейчас эти соревнования другие — они стали более технически сложными, а сами композитные луки — это сплав высоких технологий, новых материалов и дизайна. Но в нашем воображаемом мире они были бы явно в большем почете.

«Конная джигитовка — комплекс упражнений, выполняемых на скачущей лошади по типу того, как это происходит на арене цирка. Именно туда перекочевали эти исконные виды евразийской военной подготовки. В принципе, их можно вернуть и в большой спорт»

«Конная джигитовка — комплекс упражнений, выполняемых на скачущей лошади по типу того, как это происходит на арене цирка. Именно туда перекочевали эти исконные виды евразийской военной подготовки. В принципе, их можно вернуть и в большой спорт»

Конная джигитовка и төңкөреш

Другим видом соревнований, которые имели бы огромный и неизменный успех, были бы конные соревнования. В Средние века наряду с обычными низкорослыми лошадьми существовали породы высокорослых коней, которых в Московском государстве называли «фари» и «скоки» — русский аналог термина «аргамак». Кроме них, у татар были и обычные строевые лошади, которых описывал немецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн: «У них в изобилии имеются лошади, хотя и с низкой холкой и малорослые, но крепкие, одинаково хорошо переносящие голод и работу… Столь выносливыми лошадьми татары весьма умело управляют, и московиты уверяют, будто эти лошади под татарами быстрее, чем под другими. Эта порода лошадей называется бахмат».

Скачки, которые у нас стали не спортом, а частью индустрии развлечений, вполне могли сохраняться в качестве спортивных соревнований. В настоящее время Летней Олимпиаде остался конный спорт в виде трех дисциплин — выездка, конкур, конное троеборье. Все они могли бы быть представлены и на наших воображаемых Евразийских играх.

Но если пофантазировать, то в нашем случае можно было бы ввести новый вид соревнования — конное пятиборье. Оно включало бы в себя несколько соревнований, которые исторически развивались, культивировались и были популярны в Степной Евразии.

Во-первых, это конные скачки. Не стоит даже говорить, что это испокон веков самые зрелищные и азартные соревнования, которые неизменно входили и входят в число народных праздников тюрко-монгольских народов — от Наадома у монголов до Сабантуя у татар. Понятно, что включение в соревнование англо-американских скакунов сделало этот вид спорта скорее развлечением публики, чем спортом. Но для унификации можно было бы допускать до соревнований только местные породы, однако и сам комплексный формат соревнований не позволит лидировать только скаковым лошадям и их наездникам.

Во-вторых, конная стрельба из лука. Надо сказать, что в настоящее время подобные выставочные соревнования проводятся в Японии и пользуются неизменной популярностью у туристов. У нас в Болгаре и Казанском кремле есть уголки такой исторической реконструкции, но делается все это несистемно и не имеет должной театрализованности. Хотя конная стрельба сама по себе очень зрелищная и достойна не только развития в качестве некоей театральной реконструкции, но и даже соревнований, хотя бы как составная часть пятиборья.

В-третьих, конная джигитовка — комплекс упражнений, выполняемых на скачущей лошади по типу того, как это происходит на арене цирка. Именно туда перекочевали эти исконные виды евразийской военной подготовки. В принципе, их можно вернуть и в большой спорт.

В-четвертых, небольшой конкур на скорость и параллельно с несколькими другими участниками на определенной, но небольшой дистанции. Можно сказать, что это укороченный стипль-чез — скачка по пересеченной местности до заранее установленного конечного пункта. В настоящее время стипль-чез разыгрывают на ипподромах. Все это можно было бы использовать для выявления финалистов.

И наконец, пятый и финальный этап — борьба верхом — төңкөреш. Данный вид спорта широко известен у всех тюркских народов.

В свое время соревнование происходило в круге определенного размера и имело целью вырвать противника из седла и сбросить его на землю или заставить коснуться земли какой-то частью тела и вытолкать коня противника за черту. Самой почетной была победа, когда соперника стаскивали с седла и кидали поперек своего седла. В нашем воображаемом мире это соревнование было бы достойным завершением всего соревновательного цикла пятиборья, заставляло бы соперников демонстрировать разнообразные навыки и умения.

Понятно, что это только наши фантазии. Но кто знает! Может быть, когда-то такие соревнования и станут частью новых Евразийских игр. Ведь возрождение самых авторитетных и значимых мировых соревнований — Олимпийских игр — было только мечтой одиноких энтузиастов. Поэтому мечтать нужно и даже полезно. А спорт и соревнования всегда останутся важной частью нашей культуры, они будут только развиваться и совершенствоваться.

Ведь спорт — это целый мир. Он неисчерпаем и вечен.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 6

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.