В Присутственных местах Казанского кремля сегодня состоится официальное открытие выставки «Авангард. На телеге в XXI век», которая станет доступной для публики уже завтра. Столица РТ — четвертая точка маршрута реконструируемой выставки 1921 года, которую уже видели в московском Музее русского импрессионизма, Вятском художественном музее и «Ельцин Центре» в Екатеринбурге. «Версия выставки в столице РТ носит специфический характер. В отличие от тех показов, которые были устроены ранее, здесь для нас важно было показать вклад казанских художников в формирование художественного сознания», — отмечает ее куратор Ильдар Галеев. О сквозном экспонировании двусторонних картин, спасенном из тайников Кандинском и казанском авангарде — в нашем материале.

-

Выставка «Авангард. На телеге в XXI век» посвящена открытию забытой на 100 лет в Вятской губернии выставки нового искусства. Тогда в передвижной экспозиции 1921 года в городе Советске участвовало более 300 работ художников-реалистов, авангардистов и беспредметников, после чего произведения были оставлены на хранение в местном музее и даже оказались исключены из мировой истории искусства. Кураторам проекта удалось вернуть публике работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Николая Фешина и др. В канун официального открытия экспозиции в Казани экскурсию для «БИЗНЕС Online» по ней провел один из кураторов проекта, известный московский галерист Ильдар Галеев.

-

Первая часть экспозиции состоит из образцов традиционных, академических представлений о русской живописи, из того, что представляла собой художественная традиция эпохи Репина и передвижников. Она важна для понимания эволюции художественного метода, который прослеживается в работах художников других двух залов, уверен Галеев. Однако зал реализма также ценен сам по себе: в нем представлены работы важного казанского скульптора Василия Богатырева, от которого осталось не более десятка работ. «Каждая найденная работа Богатырева — это драгоценность, ради которой стоит прийти на экспозицию», — отмечает один из кураторов выставки.

-

Второй зал посвящен авангардным поискам, первым робким попыткам выхода в «разреженное пространство космоса» нового искусства. В нем посетителей встречает творчество казанских художников, среди которых работы тех, кто шел в авангарде инновационного художественного течения. В его лидерах был ряд художников-воспитанников Фешина, в частности Константин Чеботарев, с которого и начинается эта часть экспозиции.

-

6 работ Чеботарева демонстрируется в Казани впервые за последнюю сотню лет. «Я могу с большой гордостью вам сказать, что эти его работы были привезены из Третьяковской галереи — это картины, созданные Чеботаревым в 1922 году для Татсовнаркома, дипломный проект АРХУМАСа, в котором художник обучался и преподавал одновременно, — рассказывает Галеев. — Последний раз казанцы их видели на выставке „Казань, вперед“ в 1924 году. Так что это просто потрясающая возможность для казанского зрителя увидеть этот пробивающийся сквозь толщу традиций язык, почувствовать его новизну, говорить на этом языке тоже одно удовольствие. Это необычные работы, они сделаны совершенно уже в нереалистической традиции. Это картины-плакаты, картины-символы, которые говорят уже о совершенно новом творческом художественном мышлении».

-

Есть и на выставке работа, которая показывается в первый раз. В ходе подготовки к экспозиции сотрудниками Третьяковки была обнаружена ранее неизвестная работа супруги Чеботарева Александры Платуновой «Татарские женщины». Эта находка говорит о том факте, что художницу волновал этнонациональный мотив, также картина в принципе является одним из ранних изображений в авангардной стилистике татарского народа.

-

Выставке также удалось получить двусторонние работы Николая Синезубова, умершего в Париже. Причины специфики таких работ кроется в особенностях времени: нехватка материалов вынуждала художников бережно относиться к холстам, поэтому они записывали их с двух сторон. Кураторам выставки пришла идея выставить ее насквозь: сделать прорезь в конструкции, чтобы зритель увидел лицевую сторону работы. Главная из двух сторон картины — это работа «У зеркала», демонстрирующая девушку, застигнутую в момент прихорашивания перед выходом, а на обороте мы видим горизонтальный портрет женщины, будто наблюдающей за работой художника.

-

А вот оборотная сторона другого холста Синезубова. «В действительности „оборотки“ никогда не демонстрируются в таком виде. Это довольно брутальная повеска, не совсем еще отреставрированный оборот: вы видите щербинки, довольно грубый материал, доску сосновую, гвозди — это некая кухня художника, которую могут наблюдать зрители. Это новое слово в экспонировании работ. Мы всегда стремимся показать лучшие изображения, но вместе с тем работы бывают не в самом лучшем виде, которые, однако, тоже нуждаются в показе», — поясняет Галеев.

-

Так далее на выставке посетители двигаются в сторону московских и петроградских художников того времени. Вот, например ранняя работа Давида Штеренберга, который играл очень важную роль в формировании художественной культуры своего времени. Идея показать в Берлине в 1921 году весь цвет русского искусства принадлежала именно ему. Рядом экспонируется натюрморт его супруги Надежды Пальцевой, которая практически никогда не выставлялась.

-

Также на выставке представлены гравюры разных техник. Линогравюры (на фото) — самый демократичный на тот момент способ, так как линолеум уже был изобретен, и художники вырезали на нем специальными инструментами выщербленные фрагменты, которые потом уже снабжались краской: лежа под прессом, получались такие отпечатки.

-

«Я не скажу, что этих отпечатков было много, потому что чем больше отпечатков производится с печатной формы, тем более расслабленное изображение получается, — продолжает куратор. — Здесь же вы видите очень активные цвета. Это Илья Соколов, один из замечательных художников-граверов, который не имел выставок в России уже довольно давно, лет 50, и мы посчитали, что появился повод наконец вспомнить об этом».

-

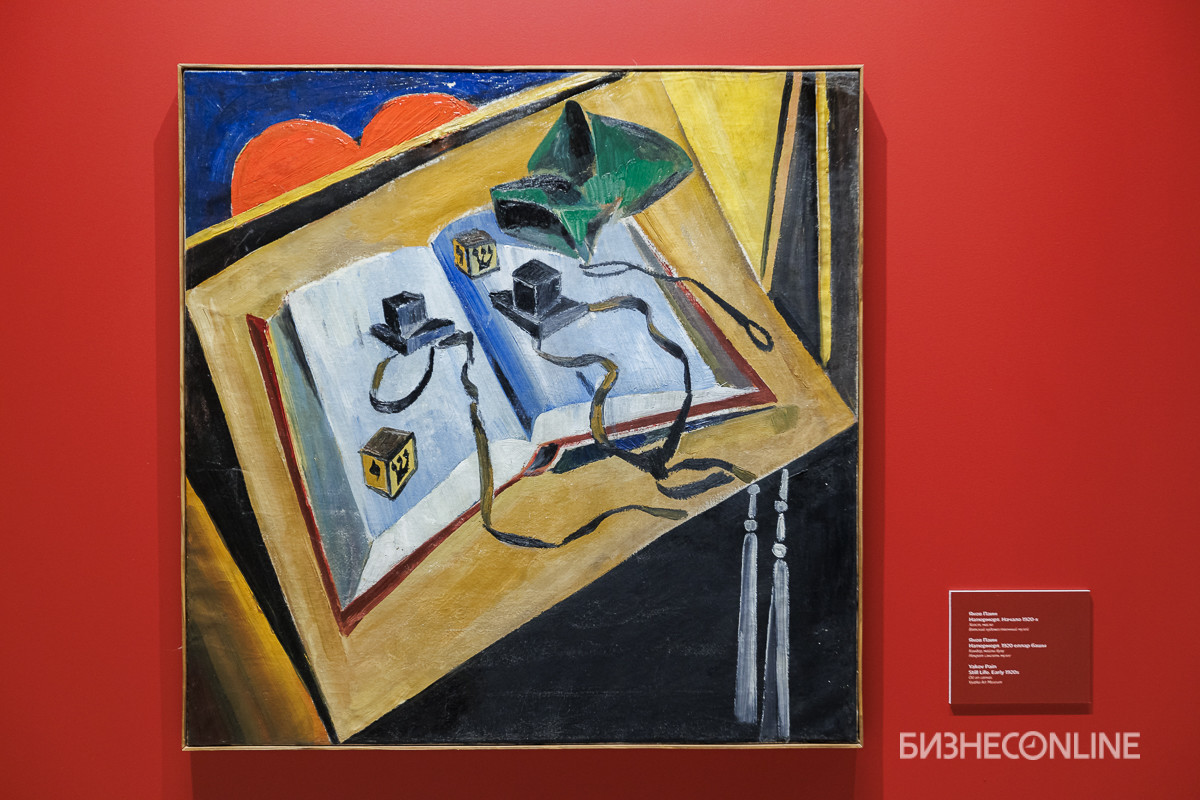

Также на выставке можно встретить работы Петра Кончаловского — деда режиссеров Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. К ним тесно примыкают работы его коллеги по творческой группе «Бубновый валет» Ильи Машкова (на фото) — одного из важнейших колористов русской живописи. Его картины на выставке, построенные на контрастных цветах и напоминающие работы французских фовистов, являются вершинными в творчестве художника.

-

Помимо живописцев, в экспозиции представлены работы графиков того же периода. Работы Анны Мисс (Ремизовой-Васильевой) представлены в англоманской стилистике. «Рефлексия в сторону утраченного времени, почти по Марселю Прусту… Конечно же, здесь все не без иронии, не без сарказма. Здесь ощущается некая избыточность символистской традиции. Это видно по деталям, отдельным фрагментам, где она хочет показать зрителю: „Вам нужно время символизма, получите сполна“», — рассказывает Галеев.

-

Рядом можно увидеть образы одалисок Дмитрий Мощевитина, соратника «главарей» казанского авангарда Чеботарева и его супруги Платуновой.

-

Третий зал — «Абстрактный метод» — самый важный, по мнению куратора. Работы в нем — кульминация тех инноваций, открытий и решений, которые требовало время. Речь идет о самом начале 1920-х, когда ломались академические традиции, наблюдаемые в первом зале, развились до логического пика новаторские решения, представленные во втором зале выставки.

-

Здесь мы видим работу Александры Экстер, которую исследователи назвали одной из амазонок русского авангарда. Она была на острие художественных устремлений своего времени, представляла абсолютно абстрактную живопись кубофутуризма, где на стыке геометрических фигур создается ощущение города, нового пространства, так привлекающего футуристов.

-

Очень важный блок — работы знаменитого Родченко, воспитанника казанской художественной школы. На выставке он представлен в разных пунктах своего творческого созревания. Картина Родченко, представляющая его художественный манифест, — «Конструкция на зеленом». Автор разработал свою версию абстракции, которую назвал «линиизм». В основе этой концепции лежит использование линий, а ее лаконичность и простота отражают дух времени и роднят художника с немецкой школой «Баухаус», в которой авторы занимались поисками художественной фактуры, своей пластической идеи, мысли.

-

«Для нас в этом зале очень важно пронаблюдать, чем отличаются художники-беспредметники друг от друга. Беспредметность или абстрактность — это не то, что можно повторить любому человеку, дилетанту, — уверен Галеев. — Бытует мнение: „Я тоже так могу“, — такая навязшая уже в зубах формула. Нет на самом деле, потому что у каждого художника своя манера абстрактной живописи. И если вы увидите работы Экстер, Кудряшова, работы Моргунова, Розановой, Пестель и некоторых других художников, вы можете понять, от чего они отталкиваются».

-

Например, работа Алексея Моргунова — чистый кубофутуризм французского толка. Здесь мы можем говорить о сильном влиянии Жоржа Брака и Пабло Пикассо. Моргунов (делавший картины в духе соцреализма в конце жизни, он умер в 1935-м) — очень редко встречающийся в собраниях художник, а Третьяковская галерея много лет пытается собрать выставку из его работ, но у нее слабо получается, отмечает куратор. Здесь вновь мы видим экспонирование двусторонней работы. Картина «Композиция» (на фото) была большими усилиями отреставрирована, и на ней можно разглядеть надпись «аптека», куски каких-то незаконченных слов, например слово «важно», задуматься о том, что все это значило для самого художника.

-

На экспозиции также оборудована фотозона и детский интерактивный уголок, где детям предлагается собрать свои экспонаты из геометрических фигур.

-

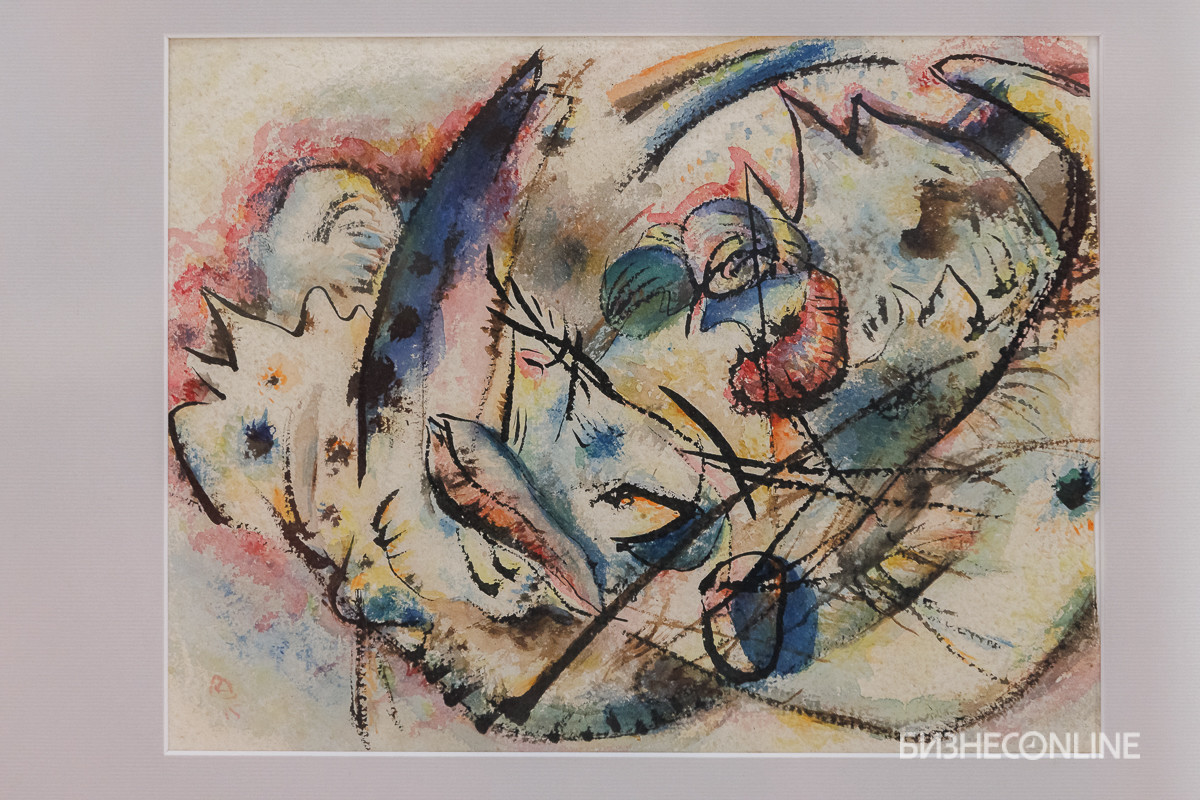

Одна из самых важных частей в выставочном пространстве — экспозиция работ одного из главных русских художников-абстракционистов Кандинского. Интересна история обретения этих работ. Они участвовали на выставках в Вятской губернии, но потом, в пору утверждения соцреализма как единственно возможного метода в художественной культуре Советского Союза, были спрятаны и запечатаны другими реалистическими художниками. И недавно одна из кураторов выставки Анна Шакина, директор Кировского музея, обнаружила эти работы. «Сенсационная находка, гром среди ясного неба — обнаружить новые работы Кандинского», — рассказывает Галеев.

-

Эта стена включает в себя 6 работ Кандинского. Такого количества работ данного художника на одной выставке в Казани еще не было, отмечает куратор.

-

Судьба многих из представленных в Присутственных местах авторов сложилась трагически. Это касается, к примеру, еще одной амазонки русского авангарда — Ольги Розановой, которая своим новым языком вызывала восторг у современников. Она умерла от болезни в 1918 году в возрасте 32 лет, похоронена на Новодевичьем кладбище, но позднее могила была утрачена. На картине «Город (Индустриальный пейзаж)» мы видим кубофутуристический город, в котором узнаются дома, окна, нагнетается напряжение в виде циркулярных облаков, есть ощущение тревоги или какой-то трагической развязки, которая должна случиться вот-вот.

-

Выставка будет работать в Казани 7 месяцев. До 12 января 2025 года посетители смогут увидеть произведения порядка 60 художников и более 200 картин и гравюр.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.