«Уже журнал The Economist, иностранная пропаганда, пишет, что Россия неспособна для своих промышленных предприятий написать программное обеспечение. Вот этот вопрос хотелось бы немножко…» — тревожились накануне в Госсовете Татарстана. На заседании комитета по экономике обсудили, как идет цифровизация промышленности республики и что делать с дефицитом кадров. Из презентации минпромторга выяснилось, что по цифровой зрелости компаний РТ с запасом обгоняет Санкт-Петербург и даже Москву. Правда, зависимость от иностранного ПО все еще сохраняется, а чтобы избавиться от нее, нужно время. Что касается кадров, минтруд республики предлагает активнее смотреть другие регионы и устраивать несовершеннолетних. Детали — в материале «БИЗНЕС Online».

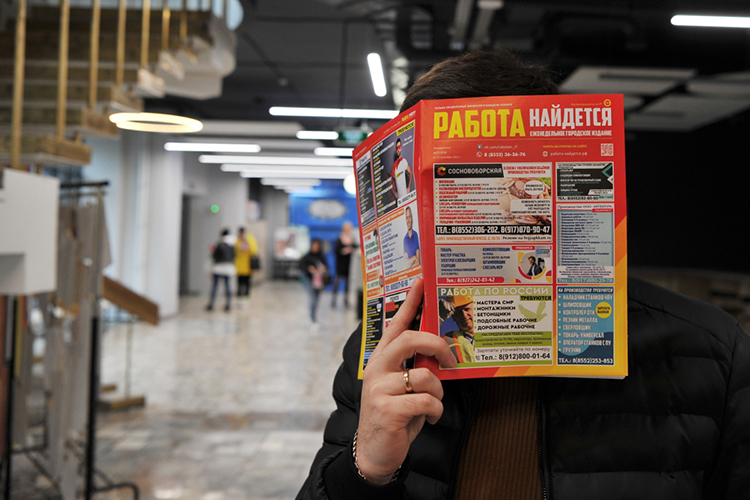

На заседании комитета по экономике обсудили, как идет цифровизация промышленности республики и что делать с дефицитом кадров

На заседании комитета по экономике обсудили, как идет цифровизация промышленности республики и что делать с дефицитом кадров

«Первое, что сделал раис, — рассказал, что такое вообще цифровизация»

Повышение производительности труда через цифровизацию и устранение дефицита высококвалифицированных кадров — повестка заседания комитета выглядела многообещающе. Особенно с учетом того, как часто в последнее время на две эти темы обращает внимание президент РФ Владимир Путин. В начале апреля глава государства предупреждал, что устранить кадровый дефицит можно только двумя путями — завозить рабочую силу из-за рубежа или повышать производительность. А уже в конце апреля он выразился несколько иначе: на мигрантов надеяться нельзя («Это проблему не решит, нам нужны другие подходы»), только повышение производительности.

Дефицит на предприятиях Татарстана — больше 11 тыс. человек, без мигрантов ситуацию не исправить, совсем недавно рассказывал в Госсовете премьер-министр республики Алексей Песошин. Он признавал, что не во всех сферах пока достаточный уровень автоматизации на производстве. Следовательно, все еще используется низкоквалифицированный труд. Реинжиниринг и оптимизация производственных процессов — это «не просто повышение эффективности и конкурентоспособности, а условие выживаемости», подчеркивал Песошин.

Так что цифровизацию на заседании рассматривали как один из способов повысить производительность труда. Как отметил глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин, перед встречей депутаты «покопались» в статистике и выяснили, что в лидерах России по цифровой трансформации «наш родной КАМАЗ» и «Татнефть».

Выступавший следом первый заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов поднял планку выше. Татарстан в целом на первых позициях по уровню цифровой зрелости предприятий. Лучше всего дела в сфере химии и газохимии (здесь уровень цифровизации составляет 49,59%), а хуже всего — в оборонке (41,69%), следовало из презентации.

В защиту предприятий Шафигуллин вначале заметил, что цифровая трансформация — это «сложный, многоуровневый процесс». И работа идет давно. «Первое, что сделал раис республики, — собрал всех чиновников, депутатов и рассказали частично, что такое вообще цифровизация, платформы, как мы идем», — благодарил глава комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Сложный процесс, касается как программной части, так и аппаратной», — вторил Карпов. Он напомнил, что в недавнем майском указе Путин определил цифровую трансформацию экономики одной из национальных целей. Сейчас же Россия по индексу цифровизации промышленности отстает от ведущих стран аж в 2 раза.

У Татарстана — 1-е место по цифровизации промышленности среди всех регионов. Причем согласно рейтингу, у Санкт-Петербурга только 5-я позиция, а у Москвы так и вовсе 10-я

У Татарстана — 1-е место по цифровизации промышленности среди всех регионов. Причем согласно рейтингу, у Санкт-Петербурга только 5-я позиция, а у Москвы так и вовсе 10-я

Татарстан по цифровизации предприятий обгоняет даже Москву и Питер, убеждает минпромторг

А вот в РТ, как следовало из благостных докладов чиновников, все если не отлично, то очень хорошо. Разработана стратегия цифровой трансформации экономики, которая затрагивает в том числе блок промышленности, заметил замглавы минпромторга. Упомянутый документ был написан еще в 2021 году и завершает действие в 2024-м. Одной из проблем в нем обозначена «недостаточная производительность предприятий».

«Среди субъектов Российской Федерации наша республика является одним из лидеров по цифровизации (конечно, такое необходимо отметить), но есть еще куда стремиться», — отметил Карпов. В этот момент показали слайд, из которого следовало, что у Татарстана — 1-е место по цифровизации промышленности среди всех регионов. Причем согласно рейтингу, у Санкт-Петербурга только 5-я позиция, а у Москвы так и вовсе 10-я. Неужели правда? Как позже пояснили «БИЗНЕС Online» в пресс-службе министерства промышленности и торговли РТ, уровень цифровизации рассчитан в государственной информационной системе промышленности минпромторга РФ по специальной методике. На основании анализа 26 показателей выводится среднее значение по предприятиям и региону.

Флагманом «цифровой зрелости» всероссийского масштаба является КАМАЗ, где этот показатель на уровне 82%, что в среднем в 2 раза больше, чем по стране. Недалеко ушла и «Татнефть» (71%), дальше в списке отличников ТАИФ, «Казаньоргсинтез» и Сетевая компания. Несмотря на это, пока по-прежнему низкие значения по применению сквозных технологий и технологического искусственного интеллекта. Кстати, в целом по цифровой трансформации Татарстан на 6-м месте, объявили на этой неделе на конференции ЦИПР.

Выяснилось из доклада, что Россия также значительно отстает по роботизации производств. Но и здесь у РТ все в порядке, компании республики даже в этой области «имеют уникальные новые технологии». Как уточнил заместитель министра промышленности и торговли, КАМАЗ планирует к 2030 году довести показатель роботизации до 280 роботов на 10 тыс. сотрудников (сейчас — 50 роботов). Были у минпромторга РТ и другие поводы для радости: «Соллерс Алабуга» внедряет технологии цифровых двойников в автомобильное производство, на КМПО «ведется цифровизация процесса на базе решения 1С», а «Татнефть» в 2023-м перешла на отечественную систему ERP (enterprise resource planning, программная система управления всем бизнесом с автоматизацией в финансах, управлении производством, производстве и др.). Через повышение производительности получится решить кадровый вопрос, убеждал Карпов.

С первым вопросом повестки увязали второй — о кадрах для высокотехнологичных отраслей экономики. Как доложил замглавы минцифры РТ Альберт Яковлев, республиканский IT-сектор активно участвует в цифровизации промышленности. На сегодня в Татарстане более 3 тыс. IT-компаний, где работают свыше 40 тыс. специалистов. Экономика фирм растет, услуги организаций очень востребованы, все IT-парки загружены и расширяются. Есть уже 200 специалистов с компетенциями и ресурсами для замены зарубежного ПО на отечественное на предприятиях, закончил замминистра свой доклад. Проблематика в нем не прозвучала. Но дальше выяснилось, что она все-таки есть.

Текущий уровень занятости «высокий» — 62,2%, при этом открыто 51,7 тыс. вакансий. На фоне рекордно низкой безработицы и нехватки ресурсов компаниям следует вести проактивную работу

Текущий уровень занятости «высокий» — 62,2%, при этом открыто 51,7 тыс. вакансий. На фоне рекордно низкой безработицы и нехватки ресурсов компаниям следует вести проактивную работу

В «битве» за кадры с маркетплейсами минтруд РТ предложил заводам доплату — 4,5 тыс. рублей

«Коллеги, без кадров никак!» — обозначил Шафигуллин и передал слово первому замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустему Валиуллову. Какие меры планируется принять для устранения дефицита?

Текущий уровень занятости «высокий» — 62,2%, при этом открыто 51,7 тыс. вакансий. На фоне рекордно низкой безработицы и нехватки ресурсов компаниям следует вести проактивную работу, удерживать людей, рассуждал чиновник. Как следовало из статистики, за 2023 год на работу устроились 336,3 тыс. человек, а уволились 330 тысяч. Прибавка, таким образом, всего 6 тыс. сотрудников.

Потребность кадров высокотехнологичных отраслей до 2031-го составляет 11,6 тыс. человек, подсчитал минтруд. «Основная потребность — это [специалисты в таких сферах], как информационная система и программирование, информационная безопасность, интеллектуальные интегрируемые системы, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, современная энергетика», — перечислил спикер.

Что касается решения проблемы дефицита работников, минтруд РТ видит несколько шагов для компаний:

- «дополнительная нагрузка» на кадровые службы предприятий;

- грамотное прогнозирование потребности в специалистах на перспективу;

- целевое обучение («Работодателям необходимо начинать работу с целевиками не в момент приемной кампании, а отбирать ребят со средней школы»);

- использование сервиса «Работа России» и возможностей продвижения, которые дает государство, в том числе ярмарок вакансий;

- активная работа в соцсетях, расширение границ найма и просмотр резюме из других регионов.

Также выступающий уточнил, что за 2023 год миграционный прирост в РТ составил более 8 тыс. человек. А с начала 2024-го в республику прибыли 659 человек, что Валиуллов назвал «положительной динамикой». Надо заметить, что здесь учтена миграция не только из других стран, но и из регионов. Как указал спикер, новые кадры для стройки целесообразно привлекать из Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей, в транспорт — из Удмуртии, Чувашии и Марий Эл, работников для обрабатывающей промышленности стоит искать в Пензенской, Саратовской и Кировской областях. Почему такой расклад? Там больше всего резюме от соискателей, пояснил докладчик.

Коснулся Валиуллов и темы «перетока» кадров к маркетплейсам. «С учетом дохода, который можно получить на сортировочных складах маркетплейсов и в доставке, заработная плата на производстве менее конкурентоспособна», — признал докладчик. Он предложил заводам привлекать сотрудников без опыта с помощью материальной поддержки при временном трудоустройстве и направлении от центра занятости. Для выпускников образовательных учреждений она составляет 4,5 тыс. рублей в месяц, для остальных категорий — 2,6 тысячи. Станет ли выпускник вставать за станок из-за доплаты в 4,5 тыс. рублей в месяц? Такой вопрос депутаты гостю не задали.

В летнее время минтруд РТ советует рассмотреть трудоустройство несовершеннолетних, от 14 до 18 лет. Впрочем, с этой возрастной категорией есть свои трудности. К примеру, завис в парламенте республики законопроект о привлечении подростков на вредные и опасные производства. В беседе с «БИЗНЕС Online» накануне глава комитета ГС РТ по соцполитике Светлана Захарова (ее комитет подготовил законопроект) отметила, что республика сейчас ждет рекомендации правительства и что трудно сказать, какие перспективы. Впрочем, и так понятно, что шансов на принятие в нынешнем созыве почти нет.

«В условиях дефицита кадров перед работодателем стоит непростая задача — проанализировать свои преимущества и слабые места, оценить уровень заработной платы, в том числе по отдельным профессиям, [посмотреть], какой соцпакет предлагают другие работодатели, как решается вопрос с жильем, питанием на производстве, доставкой на работу», — дал ценные наставления представитель минтруда Татарстана.

Интересовал депутатов и другой вопрос: как переводятся на отечественное ПО ресурсоснабжающие предприятия?

Интересовал депутатов и другой вопрос: как переводятся на отечественное ПО ресурсоснабжающие предприятия?

«С 2010-х годов мы начали устанавливать оборудование с буржуйским программным обеспечением…»

Депутат Шафигуллин поинтересовался у коллеги, первого заместителя гендиректора – директора КАЗ им. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» Николая Савицих, что «мешает двигаться побыстрее» предприятию. Как выяснилось, есть вопросы с программным обеспечением для оборудования. «Какие станки мы приобретаем? Это японские, немецкие, китайские или наше, отечественное оборудование. Причина в том, что на сегодняшний день на такое (иностранное — прим. ред.) оборудование должно быть написано программное обеспечение, которое обеспечивает производительность выпуска деталей», — сказал Савицких. Но развивать эту мысль не стали.

Бывший директор казанского «Водоканала» Андрей Егоров, недавно возглавивший профильный комитет, указал на, кажется, вечную проблему нехватки людей в ЖКХ. «Как только на любом производстве (неважно, чем оно занимается — самолеты, вертолеты) не окажется электричества, тепла и воды, все встанет! И „цифра“ никому не нужна будет, и производство», — предупредил Егоров.

Интересовал депутата и другой вопрос: как переводятся на отечественное ПО ресурсоснабжающие предприятия? «Не секрет, что с 2010-х годов мы начали на предприятиях устанавливать оборудование, которое идет с буржуйским программным обеспечением, тогда еще появлялись проблемы, я всегда всем говорил: „Подождите, нас посадят на иглу“. Так и произошло. Программы слетали, приезжал представитель, просили огромные деньги. <…> Хорошо, что в России есть умельцы, которые переписывали. Тем не менее проблема эта имеется. В системе ЖКХ много где нужно заменить именно платформу», — подчеркнул экс-директор казанского «Водоканала».

Депутат Алсу Набиева упомянула немецкую компанию SAP, которая поставляла технические решения, а теперь ушла с рынка. «Уже журнал The Economist, иностранная пропаганда, пишет, что Россия неспособна для своих промышленных предприятий написать программное обеспечение. Вот этот вопрос хотелось бы немножко…» — не нашла нужного слова парламентарий. SAP «настолько глубоко зашел со своими компетенциями», и по щелчку поменять не выйдет, нужно время, ответил представитель минпромторга РТ.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 1

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.