«После распада СССР африканское направление у нас находилось в большом загоне. Во многих отношениях мы уже проиграли гонку за Африку, потому что мы перестали вообще туда летать. У нас сейчас нет ни одного прямого рейса, кроме нескольких туристических чартеров в Египет», — говорит профессор-африканист Николай Щербаков. В интервью «БИЗНЕС Online» Щербаков рассказал, почему Китай уже масштабно сотрудничает с Черным континентом, а Россия еще только строит планы, можем ли мы конкурировать с Турцией на африканских рынках, почему в нашей стране так мало африканских студентов и чего нам ждать от саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

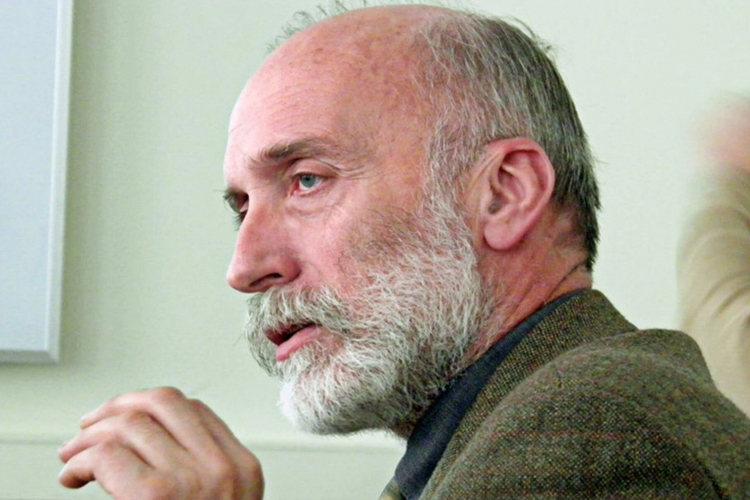

Николай Щербаков: «Опыт 2019 года оказался в значительной степени перечеркнут пандемией. Многие вещи, которые там были намечены и официально объявлены в двухстороннем и многостороннем формате, оказались невозможны для реализации»

Николай Щербаков: «Опыт 2019 года оказался в значительной степени перечеркнут пандемией. Многие вещи, которые там были намечены и официально объявлены в двухстороннем и многостороннем формате, оказались невозможны для реализации»

«Мы могли бы утраченные в силу санкций позиции компенсировать за счет африканских стран»

— Николай Георгиевич, 27–28 июля в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит – экономический форум «Россия – Африка». Более половины стран-участниц саммита будут представлены на высшем уровне, несмотря на давление со стороны Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Зачем собираем этот саммит? Что он нам может дать в нынешних условиях?

— Это второй саммит. Первый, как известно, прошел в Сочи в октябре 2019 года. Он был первым в истории таких комплексных отношений России (да и не только России, но и Советского Союза) со странами Африки. Ранее ничего подобного не собиралось. Это было повторение достаточно удачного опыта Китайской Народной Республики, которая проводит эти саммиты практически каждые 1,5–2 года и собирает на них очень много представителей Черного континента. Практически все страны Африки откликаются и тоже на высшем уровне. Это во многом было повторение того, что делали Соединенные Штаты Америки, которые давно не собирали, но ранее практиковали такие саммиты и вот сейчас вдогонку сочинскому сделали свой очередной.

Встреча на высшем уровне на сочинском саммите в 2019 году была удачной не только по представительству, но и потому, что к нам приехали представители государств, с которыми наша страна никогда не имела вразумительных отношений ни в торгово-экономической, ни в гуманитарной сфере. А тут они откликнулись и приехали, что, в общем, вполне понятно, потому что до пандемии еще оставалось время и никто ничего подобного не предполагал, а их везли, принимали на высшем уровне. Сочи, экзотика, большая работа посольств дали результат. Обсуждались самые разные вопросы, но в формате больших пленарных заседаний. То есть двухсторонние встречи опять-таки, когда главы государств и с нашей, и с африканской стороны общались тет-а-тет или почти тет-а-тет с участием министров. И по официальным итогам, которые озвучили в Сочи и сразу после саммита, было сказано, что заключены соглашения на какие-то немыслимые суммы в сотни миллиардов. Потом эти заявления были в какой-то степени дезавуированы официально, потому что об этом говорил заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, который, как известно, курирует у нас африканское направление. Тогда выяснилось, что это не соглашения, а всего лишь протоколы намерений заключить договоры. Но тем не менее было проявлено понимание с обеих сторон (если можно считать африканскую сторону одной стороной без различия стран), что надо активизировать российское присутствие в Африке, сделать его комплексным, широким, большим и так далее. В значительной степени это определялось тем, что кроме африканского направления у России вообще оставалось не так много регионов, которые были готовы без предварительных условий развивать отношения, укреплять их и так далее. То есть это была некая альтернатива так называемому коллективному Западу, и не только Западу.

Опыт 2019 года оказался в значительной степени перечеркнут пандемией. Многие вещи, которые там были намечены и официально объявлены в двухстороннем и многостороннем формате, оказались невозможны для реализации. Но, поскольку принималось решение о том, что такие саммиты станут регулярными, была намечена новая встреча в 2022 году. По известным обстоятельствам 2022 год не сумел собрать новый саммит, и встреча оказалась перенесена на июль 2023 года, на этот раз в Санкт-Петербурге. Так что история встреч подобного рода не длинная, не уникальная по сравнению с другими странами, которые на Африку обращают внимание, и для нашей страны достаточно новая. Хотя эта идея очень правильная, потому что после распада СССР африканское направление у нас находилось в большом загоне, что может быть проиллюстрировано целым рядом цифр и объемов товарооборота, который крайне незначителен по сравнению с другими странами, а точнее сказать, просто никакой, и тем, что мы сократили свое политическое и дипломатическое присутствие в Африке. И тем, что у нас нет там представительств Россотрудничества, кроме пяти стран, а для 50 с лишним государств континента это вообще ничто. Ну и то, что мы практически ушли из области гуманитарного сотрудничества, поскольку прежние наработки, которые были довольно успешны во времена Советского Союза, прежде всего в образовательной сфере, да и в области культуры, оказались практически утрачены, и вот сейчас их надо если не с нуля, то с очень низких стартовых позиций возобновлять.

— Если африканцы к нам едут сейчас таким представительным коллективом, то что-то от нас хотят? Едут за чем-то конкретным?

— Их интерес в развитии двухсторонних отношений достаточно конкретен. Во-первых, африканские страны пытаются использовать прецедент развития двухсторонних отношений с Российской Федерацией для того, чтобы показать другим серьезным державам, что у тех есть конкуренты, и сделать их более покладистыми, что они сейчас предпринимают на двухсторонней основе. То есть это своеобразный элемент игры.

Во-вторых, у африканских государств есть вполне конкретные надежды, связанные с тем, что Российская Федерация по-прежнему еще пока конкурентоспособна в некоторых очень немногих направлениях, и они достаточно интересны для африканских стран. Парадокс в том, что они в своем развитии в значительной степени проскочили определенные этапы, что, кстати говоря, бывало и в прошлом в различных регионах, и сейчас они стоят перед необходимостью, ну, скажем, цифровизации, без которой невозможно в современном мире. Так вот Российская Федерация в этом плане может если не быть впечатляющим примером, то, по крайней мере, предложить некоторые вполне конкретные наработки. О них разговор идет давно и конкретный, и в ходе визитов, которые в течение года осуществил министр иностранных дел Сергей Лавров в ряд государств. Тоже беспрецедентный случай, когда министр ездит столь регулярно, по высшему разряду и встречается с руководителями.

Кроме того, есть такая область, как поставка продовольствия. Причем не только зерна, но и других продуктов, которые наша страна с учетом российского сельскохозяйственного потенциала (а он сейчас стал очень велик) готова поставлять в страны Африки. Удобрения всегда идут в связке с зерном, но это отдельное направление. Потому в данной области может осуществляться отдельное сотрудничество. Есть направление, которое нам более выгодно, и африканские страны оно волнует с разных сторон, в том числе и точки зрения престижа, — это ядерные сделки. Не сразу атомные станции, но всякие ядерные технологии, которые актуальны и для медицины, и для многого другого. У нас, как известно, есть компания-гигант «Росатом», которая более чем конкурентна на мировой арене и может представлять интерес для сотрудничества. Ну и ряд других, более мелких направлений, в которые даже трудно поверить, что они все еще конкурентоспособны, скажем, в сфере портового хозяйства, в определенной степени в сфере транспорта, хотя дай бог нам самим разобраться со своими транспортными вопросами и проблемами.

В общем, мы можем представлять определенный интерес. И, как я уже сказал, это вопрос еще и престижа. То, что отзываются первые лица, что они не просто обещают, но уже планируют и даже подготовительные визиты осуществляют, еще раз показывает, что во все времена с начала независимости Африки вопрос престижа был там не на последнем месте и сохраняет свое влияние сейчас. То есть признание на высшем уровне значимости таких связей, диалог, развитие отношений — это своего рода пример для того, чтобы другие страны на это как-то откликнулись и тоже попытались что-то подобное осуществлять. Но здесь ловушка, потому что тем самым мы вступаем в очень жесткую конкуренцию, прямую конфронтацию с целым рядом государств на этом африканском направлении.

«Африканские страны представляют не менее четверти членов ООН (50 с лишним государств, почти 200 членов ООН), и их позиция, конечно, не решающая, но значимая, когда голосуются какие-то важные документы»

«Африканские страны представляют не менее четверти членов ООН (50 с лишним государств, почти 200 членов ООН), и их позиция, конечно, не решающая, но значимая, когда голосуются какие-то важные документы»

«Там, где мы хотели бы конкурировать в Африке, Китай нас опережает на многие годы»

— А что мы сами хотим от Африки? От каких конкретно стран? Готовы ли эти страны оправдать наши ожидания?

— У нас ежегодный товарооборот на круг менее 20 миллиардов долларов, а в минувшие два пандемийных года он еще и падал ниже этой отметки, и это ничто по сравнению с товарооборотом Африки, скажем, с Евросоюзом, Соединенными Штатами, не говоря уже о Китае, товарооборот которого с африканскими странами в 10 с лишним раз больше, чем у Российской Федерации со странами Черного континента. Соответственно, мы хотели бы хоть как-то помочь самим себе, развивая торгово-экономические связи, предлагая туда что-то, что мы еще в состоянии поставлять из названного и каких-то других вещей. Это с одной стороны.

С другой — нам в сегодняшних условиях изоляции, санкций и так далее было бы весьма полезно иметь большее число если не соратников и сторонников, то хотя бы нейтральных участников в процессах голосования по любым политическим документам на уровне ООН и в различных международных организациях. Африканские страны, напомню, представляют не менее четверти членов ООН (50 с лишним государств, почти 200 членов ООН), и их позиция, конечно, не решающая, но значимая, когда голосуются какие-то важные документы. Иметь их если не на своей стороне, то хотя бы в качестве воздержавшихся или нейтральных, было бы очень значимым достижением.

Кроме того, мы с учетом этих, по сути, мизерных цифр товарооборота еще и возьмем в расчет, что этот оборот приходится в основном на 5–6 государств, прежде всего страны Магриба, то есть север Африки (Египет, Алжир, Судан, в какой-то степени Тунис и Марокко), к которым еще можно добавить Южную Африку (там совсем немного). Конечно, надо диверсифицировать эти отношения и даже при небольшом товарообороте что-то к этому добавлять. Номенклатура поставляемых к нам в страну африканских товаров и сырья очень невелика. По понятным причинам это в основном продукция сельского хозяйства и совсем немного марганца, редкоземельных металлов, то, без чего невозможна современная энергетика, металлургия, и так далее. Но это все мизерные цифры и мизерные объемы. Мы могли бы утраченные в силу санкций позиции в какой-то степени компенсировать за счет африканских стран. И еще одно: наш сбыт, за который мы сейчас боремся, применяя самые разные методы, мог бы быть исправлен, улучшен за счет того, что мы нашли бы экономических партнеров в лице африканских государств. Как я уже сказал, мы туда поставляем немногое, но есть потенциальная возможность и увеличивать номенклатуру, и расширять объемы.

— Вы вкратце отметили несколько стран, а с кем мы еще хорошо работаем в Африке?

— Нельзя сказать, что мы хорошо работаем. Повторяю, те цифры, которые характеризуют товарообмен, — мизерные. Это несерьезно. Если с ЮАР у нас приходится миллиард в одну сторону и чуть меньше — в другую, то о чем хорошем здесь можно говорить? Если у нас почти 60 процентов товарооборота с Африкой приходится на Египет, а внутри этой цифры бо́льшая часть — на зерно, то опять это несерьезно. То есть цифры абсолютные еще что-то и как-то могут характеризовать, но когда начинаешь разбираться с этими цифрами и раскладывать их на немногие африканские страны, то получается, что это все абсолютно проигрышные позиции. Так что у нас на всех официальных уровнях говорят в целом о развитии, о повышении, об увеличении, но без детализации. А из значимых стран, я повторюсь, для нас партнерами остаются Египет, Алжир, немножко Марокко, немножко Тунис, немножко Судан, в какой-то степени Южная Африка, чуть-чуть Нигерия и, пожалуй, всё. Остальное можно даже просто за погрешность считать.

— У нас же в советские времена такие хорошие отношения с Анголой были, с Мозамбиком, другими странами. Все утрачено?

— Нет, почему? Отношения как таковые сохраняются. У нас есть дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. Но, скажем, у Турции сегодня посольств в Африке больше, чем у Российской Федерации. Мы не расторгаем отношения, не прерываем их, но просто они у нас теперь осуществляются следующим образом. Наш посол представляет интересы России сразу в нескольких странах, при этом базируясь в одной из них. Это явно недостаточный уровень для государства, претендующего на сверхдержавность. Во многих отношениях мы уже проиграли гонку за Африку, потому что мы перестали вообще туда летать. У нас сейчас нет ни одного прямого рейса, кроме нескольких туристических чартеров в Египет или еще куда-то. У нас нет прямого сообщения. Мы используем Стамбул или Эмираты. У нас в Черной Африке три центра науки и культуры Россотрудничества и в Северной Африке еще пять. Это ничто для 50 с лишним государств, и это очень сказывается и на номенклатуре связей, и на серьезности намерений, и так далее. Отношения есть, но наполненность этих отношений никакая.

«Кого и как поддерживают ЧВК — вопрос конкретный и касается каждой отдельно взятой страны. В разных ситуациях по-разному»

«Кого и как поддерживают ЧВК — вопрос конкретный и касается каждой отдельно взятой страны. В разных ситуациях по-разному»

«В Африке есть непосредственное присутствие наших ЧВК. «Вагнер» — это собирательное название, можно о нем забыть»

— А в чем причина? Нам это ненужно, неинтересно или это африканцам ненужно? Почему так все рухнуло и не поднимается?

— Это не рухнуло в одночасье. Это постепенно размывалось, приходило в такое печальное состояние на протяжении целого ряда лет. Мы не демонстративно, не намеренно, но пренебрегали не очень привлекательными в экономическом плане партнерами, имея гораздо бо́льшие перспективы и реальные возможности на других направлениях и в других регионах. Африканцы не могут предложить нам что-то уникальное, исключительное с точки зрения сырья, товаров или чего-то еще, а мы в силу нашего пресловутого импортозамещения в кавычках всё менее можем предлагать что-то конкурентоспособное и нужное Африке. И вот здесь мы выходим на тему, которая стала главной во всех наших африканских планах, — на тему конкуренции с Китайской Народной Республикой, потому что Китай за то же самое время, о котором мы говорим, — за последние 30 с небольшим лет — не просто нарастил товарооборот до немыслимых цифр, не просто является экспортером всего, что мы можем себе представить, в страны Африки, а занял там совершенно особое положение как реальный инвестор в самые, может, даже не привлекательные, но очень обещающие отрасли и области. Китай, в отличие от многих других стран, готов вкладываться на длительную перспективу, не получая непосредственной быстрой отдачи от инвестированных средств. Это касается больших инфраструктурных проектов, которые осуществляет КНР. И если вы посмотрите на содержание высоких визитов, которые происходили в последнее время, то наполненность таких визитов нашего министра Лаврова сводилась к тому, что он обсуждал перспективы. Да, привлекательные, да, важные для обеих сторон, но перспективы. Визиты китайских представителей, может быть, не на столь высоком уровне, но достаточно высоком и ответственном, — это всегда открытие новых предприятий, заключение конкретных соглашений, не о намерениях, а о выполнении того или иного проекта. Это все всегда наполнено конкретным содержанием. И цифры, которые я называл, — 200 с лишним миллиардов долларов товарооборота (можно здесь еще говорить и об объеме инвестированных средств) — намного опережают любые государства, включая бывшие метрополии, включая Соединенные Штаты, включая Турцию, которая тоже сейчас занимает серьезные позиции на Африканском континенте. Китай там партнер номер один. Напомню, что он и наш стратегический партнер. Мы, хотим мы того или нет, пытаясь развивать отношения с африканскими странами, находились все последние годы и дальше будем находиться во все большей стратегической конкуренции с нашим стратегическим партнером.

— В последнее время очень много шума вокруг ЧВК Вагнера, в том числе и относительно ее деятельности в Африке. Макрон по этому поводу сильно возмущался, что мы таким образом, дескать, выдавливаем французов и вообще Запад из Африки. Что «вагнеровцы» действуют там контрпродуктивно и так далее. Насколько это все соответствует действительности? Что там делают наши ЧВК, в чьих интересах и кто это все оплачивает?

— Если мы с вами встанем на официальную позицию РФ, то ЧВК Вагнера у нас как организации не существует. Ни в соответствии с Конституцией, ни в соответствии с законодательством у нас не может существовать никакая ЧВК. Парадокс последнего времени заключается в том, что мы на официальном уровне признали антиконституционное существование такой организации. Наряду с этим мы продолжаем категорически отказываться, отрицать присутствие ЧВК Вагнера в качестве частной военной компании в африканских странах. Если мы говорим о странах зоны Сахеля — это несколько государств, расположенных южнее Сахары в поясе, где наиболее вероятна террористическая угроза, — то там есть представительства и непосредственное присутствие частных военных компаний. «Вагнер» — это собирательное название, можно о нем забыть. Но наши официальные лица, будь то посольские представители, будь то московское начальство министерства иностранных дел, неоднократно заявляли о том, что там находятся официально делегированные туда и приглашенные африканской стороной гражданские и военные специалисты и инструкторы, как это практикуют многие страны. То есть никакого отношения к «Вагнеру» или чему-то подобному эти люди не имеют. Причем все это заявлялось неоднократно совершенно официально и под запись. Если же смотреть на заявления африканских представителей, официальных, неофициальных и каких угодно, журналистов и прочих, то так называемая ЧВК Вагнера там присутствует. Это и Мали, и Центральноафриканская Республика, и Буркина-Фасо — в общем, можно долго перечислять. Присутствует она там в разных качествах, действует с разной интенсивностью, пользуется достаточно серьезным авторитетом и влиянием, неоднократно способствуя тому, чтобы у власти утверждалась новая группа людей, или защищая старую, официальную. Нам в Москве на официальном уровне рассуждать относительно ЧВК лучше поостеречься, потому что мы находимся в очень сложном положении. У нас, с одной стороны, на уровне официальных документов и международно-правовых обязательств имеет место официальное отрицание, а с другой — на официальном же уровне недавнее признание, что, да, РФ инвестирует, содержит и прочее частные военные компании, которые конституционно у нас запрещены.

— Да, очень забавно у нас с этим получается. С одной стороны, ведущие телеканалы рассказывают в красках и подробностях о богатом уголовном прошлом Евгения Пригожина, а с другой — в этот же день сообщается, что ему возвращен наградной пистолет, который ему презентовал министр обороны Сергей Шойгу. У обывателя плывет картинка: Пригожин хороший или плохой? Какова позиция власти по отношению к этому человеку и данной группе в целом?

— Возвращенный пистолет, наверное, не самое главное, что нас сейчас должно заботить. У нас есть гораздо более серьезная дилемма. У нас первое лицо страны официально заявило о том, что власть государства официально нарушила конституционные нормы, поскольку никто ведь не отменял целый ряд законов, которые официально запрещают не только регистрацию, но и существование частных военных компаний. Вот как мы будем из этой ситуации выбираться? А это предмет очень серьезный, вопрос не самого дальнего будущего. Это будет на повестке дня в ближайшее время. В том числе это станет предметом для очень серьезных и трудных обсуждений в условиях, когда мы начнем развивать двусторонние отношения с конкретными странами Африки, где так называемые ЧВК (пусть даже не «Вагнер») уже присутствуют и сами об этом говорят.

— Наши ЧВК — это просто наемники, которые действуют в интересах исключительно тех, кто их нанял, официальных властей того или иного африканского государства или сил, борющихся за власть? Или же они действуют там в интересах российского государства в качестве наших неофициальных вооруженных сил?

— На этот вопрос еще раз могу повторить — наша официальная позиция сформулирована министерством иностранных дел и посольствами РФ в соответствующих странах. Во всех случаях, когда речь заходила и заходит сейчас о присутствии там военных или гражданских лиц, обслуживающих местные военные объекты, МИД России и посольства заявляют о том, что это официально направленные туда представители РФ. Не какие-то ЧВК, а официально направленные специалисты. Подчеркиваю — во всех случаях. Все, что заявляют африканцы на разных уровнях, не имеет официального подтверждения с нашей стороны. Поэтому что-либо говорить на данную тему завершенным образом невозможно. Это парадокс сегодняшней ситуации.

Кого и как поддерживают ЧВК — вопрос конкретный и касается каждой отдельно взятой страны. В разных ситуациях по-разному. Иногда они выполняют чисто охранные, что называется, телохранительные функции при соответствующих уровнях власти, иногда помогают армейским и всяким вооруженным официальным структурам на местах бороться с пресловутыми террористическими группировками, всевозможными маргинальными исламскими движениями и так далее. Это надо очень подробно говорить о каждой конкретной стране. Универсального рецепта нет.

— Мы своими действиями — не только с опорой на ЧВК, но и вообще в комплексе — действительно вытесняем из Африки Запад?

— РФ представлена в целом ряде африканских стран официальными военными и гражданскими специалистами. Они никого не вытесняют. Они находятся там по официальным приглашениям соответствующих правительств, властей и прочее. Когда вы слышите слова французского президента Эмманюэля Макрона или кого угодно о конкуренции, то полезно помнить, что пока еще никто из турбулентной зоны Сахеля и из расположенных там государств не уходил. Все эти разговоры о том, что Франция уходит из Африки навсегда, — это все разговоры. Путь даже официальные, пусть даже публичные, но это не более чем риторика. Франция представлена в зоне Сахеля и в других местах Африки достаточно масштабно. Она сейчас изменила формат своего присутствия. Вместо баз они предпочитают отправлять специалистов, которые тренируют местные вооруженные формирования, причем достаточно эффективно. Если говорить о какой-нибудь конкретной Мали, то да, они поменяли формат, но никто никуда не ушел.

Говорить о том, что наша страна своими отдельными представителями, как бы мы их ни называли, способна кого-то из бывших метрополий или из больших мировых компаний, которые помогают соответствующим африканским странам, вытеснить, просто смешно. У нас нет для этого ни сил (я имею в виду соответствующего числа специалистов нужного уровня), ни финансовых возможностей. Кроме того, далеко не все африканские страны готовы с нами на этом направлении сотрудничать. Главным образом это касается очень сложных ситуаций в тех самых странах Сахеля, включая Судан (поскольку его иногда считают страной зоны Сахеля, а иногда нет). Дай бог сегодня, чтобы мы справились с уже заключенными соглашениями о поставках соответствующих видов вооружений, которые всегда пользовались в Африке определенным спросом, репутацией и так далее. По понятным причинам мы сейчас в первую очередь заботимся о поставках соответствующих видов вооружений не для стран Африки, а для самих себя.

Вы упомянули Анголу — у нас прекрасные отношения. Можно этот список расширить не только за счет португалоязычных государств, с которыми у нас было налажено очень хорошее военно-техническое сотрудничество. Оно продолжается. Не в тех объемах, как это было раньше, по понятным причинам. Закончилась национально-освободительная борьба, всевозможные войны, не нужно столько вооружений… Тем не менее мы по-прежнему котируемся, но события последних полутора лет и даже больше существенно изменили интерес африканских государств к тому, чтобы развивать такое сотрудничество, увеличивать объемы и так далее. К этому надо будет привыкать, подстраиваться, менять какие-то приоритеты. Это все впереди. Я думаю, что на саммите в Петербурге и об этом будет идти разговор, потому что очень важная сфера для абсолютного большинства африканских стран.

Но рассуждать на фоне каких-то отдельных заявлений, неважно, Макрона или чиновников каких-то международных организаций, что Россия кого-то вытеснила или пытается это активно делать, — это ребяческий лепет. Это непонимание ни возможностей России, ни степени или уровня присутствия там других стран, ни понимания главного — что в большинстве зон конфликта присутствует не только Франция или кто-то еще как одна сила. Там есть и ооновское, и общеафриканское силовое присутствие. Так что Россия никого не собирается вытеснять оттуда. Она и не сможет это сделать, и задачи такой не стоит. А конкуренция на этом направлении, да, существует. И мы эту конкуренцию сейчас далеко не выигрываем, потому что репутация вооружений, военных специалистов, репутация скорости выполнения взятых на себя обязательств Россией — все это сейчас серьезно пересматривается по понятным и хорошо известным причинам.

— Вы сказали, что с Китаем в Африке мы стратегически конкурируем. Как это происходит? Мы китайцам что-то говорим по этому поводу или тихой сапой действуем?

— Нет. Со стратегическим партнером, как вы знаете, у нас замечательные отношения. Я это говорю и в кавычках, и без кавычек. Мы то и дело проверяем друг друга на излом на разных направлениях, в том числе и на африканском. Конкурировать с Китаем мы бы и хотели, но не в состоянии. Достаточно привести такую цифру: за последний год или чуть больше мы уменьшили объем своего инвестирования наружу, из страны, как минимум в 6 раз. На самом деле больше. Китай, напротив, увеличивает объемы инвестирования, и африканские страны у него находятся в приоритете. Поэтому тут конкурировать мы можем только очень робко на каких-то очень штучных, отдельных, не самых больших направлениях. Там, где у нас есть какие-то значительные давние наработки. Я упоминал «Росатом», да, там мы еще можем с кем-то потягаться. Мы все время обязаны оглядываться на Китай, на его потенциал, на его присутствие, на его авторитет, который он уже обрел в Африке. Это касается всего. К примеру, наши центры науки и культуры и китайские Дома Конфуция — совершенно несопоставимые возможности. И численность этих центров, и насыщенность их работы — разного порядка явления. Там, где мы хотели бы конкурировать, Китай нас опережает на годы, на многие годы. То, к чему мы теперь пришли, я имею в виду саммиты и развитие инфраструктуры, у Китая уже в запуске и работает. А мы только-только начинаем обсуждать, где бы мы могли что-то такое предложить и сделать. Поэтому надо забыть о конкуренции с Китаем и действовать с оглядкой на наш реальный потенциал и на наши реальные возможности.

— И Турцию вы тоже упомянули. Эрдоган сейчас переизбрался, начинает верстать новые планы продвижения турецких интересов в разных регионах мира, в том числе и в Африке. Насколько прочны там позиции Турции и что еще можно ожидать?

— По официальному представительству, по объему инвестирования, по номенклатуре заключенных и выполняемых контрактов Турция занимает в Африке очень серьезные позиции. Они, конечно, несопоставимы с китайскими, но они перспективны. Турки добиваются впечатляющих результатов при не самых больших вложениях, потому что они готовы запускать туда свой мелкий и средний бизнес, а он у них активен и всеяден. Так что у них там позиции растущие и очень хорошие на перспективу. Потенциал для этого у них там накоплен значительный.

— Турки конкурируют с нами или с китайцами или какие-то свои незанятые ниши находят?

— Конкуренция может быть явной или неявной, но она всегда будет, потому что возможности любой африканской страны не безграничны. И если встает вопрос, скажем, о постройке какого-то портового хозяйства, то, конечно, местная власть будет объявлять тендер и смотреть, кто выгоднее.

«В советское время у нас был большой период действительного успеха и увлеченности советским образованием со стороны африканцев. Но сегодня те 20 с небольшим тысяч африканских студентов, которые, по зыбким данным минвуза, учатся в России, — это капля в море»

«В советское время у нас был большой период действительного успеха и увлеченности советским образованием со стороны африканцев. Но сегодня те 20 с небольшим тысяч африканских студентов, которые, по зыбким данным минвуза, учатся в России, — это капля в море»

«Мы не коллективный Юг и не коллективный Запад, мы маргиналы между небом и землей»

— Насколько силен африканский исламизм?

— Такого явления не существует. Это наше достаточно неграмотное восприятие того факта, что ислам в Африке начиная с VIII века и даже раньше — это религия огромной массы, миллионов людей. То, что мы воспринимаем как нечто маргинальное, радикальное, какое-то особенное явление, нигде в Африке так не воспринимается. Есть, как везде, достаточно радикальные группировки, которые базируют свои требования и действия на собственном понимании ценностей ислама. Они имеют поддержку извне, серьезную поддержку на местах, поскольку питательную среду для ее обеспечения создают нерешенные социально-экономические проблемы. Но рассуждать о том, что у них какое-то особое мусульманское наполнение всех этих тревожных процессов, — достаточно вульгарное восприятие ислама в Африке.

— Наш и африканский ислам как-то взаимодействуют между собой по религиозно-политическим или религиозно-культурным направлениям?

— Этих связей по-настоящему нет. Грубо говоря, встречаются они только во время хаджа. Надо, чтобы наши мусульмане внутри страны взаимодействовали по-настоящему, а вы говорите об африканском направлении. У нас РПЦ не может наладить взаимодействие. Она заявляет о новых позициях в Африке, перечисляет приходы, переподчинения от Александрийского патриархата. Но это все пока какая-то отдаленная перспектива. На эту тему сейчас лучше не рассуждать, потому что мы опять будем выступать в роли таких «обещалкиных».

— По данным социологов американского исследовательского Pew Research Center, более 80 процентов африканцев положительно оценивают китайскую экспансию, а 92 процента утверждают, что хорошо относятся к КНР. «Практически во всех странах континента рост симпатий к Китаю происходит за счет падения уровня поддержки США», — утверждают эксперты. А как нас воспринимают африканцы, в особенности сейчас, после начала СВО? Есть какие-то данные на эту тему?

— Нет таких данных и не будет, потому что надежные социологические службы, которым можно доверять, в нашей стране отсутствуют. У нас просто нет возможности проводить какое-то социологическое исследование в Африке. Тем более нет профессиональных людей. У нас нет социологов, которые могли бы это все посчитать.

— Ну а хотя бы по каким-то косвенным сигналам можно понять, как они воспринимают нашу спецоперацию, санкции против нас и помощь в их обходе?

— В отсутствие каких-либо надежных источников информации достоверно узнать это не представляется возможным. Напомню, что у нас там нет ни одного даже корреспондентского пункта. Поэтому у нас даже компетентных журналистских оценок общественного мнения в африканских странах нет, не говоря уже о каких-то серьезных научных оценках. Когда они говорят о том, что кто-то из министров или руководителей высказал Лаврову какие-то опасения или, наоборот, поощрил заявления, то это все конъюнктурные политические заявления. Это не выражение мнения широкой африканкой общественности. Поэтому о том, что думают по данному поводу африканцы, мы доподлинно не знаем. Если вы опросили клерков на ресепшене в отеле, в который заехали, или водителей такси, то это не есть срез общественного мнения африканских стран. У нас, к сожалению, возможности получения такой оценки практически отсутствуют. Даже по информации посольств, которые представлены там официально, но сплошь и рядом не имеют живой связи с общественными организациями страны, в отсутствие каких-то надежных журналистских опросов, обзоров мнений мы можем только догадываться и оценивать по каким-то косвенным данным, что африканцы думают о нашей СВО, нашей конкуренции с Китаем и так далее. Даже безотносительно СВО и конкуренции с Китаем отношение к России — достаточно сложный вопрос в Африке. Африканец не даст вам исчерпывающего ответа даже на вопрос «Кто такой россиянин?». Для этого нужно провести очень сложное социологическое исследование, чтобы понять, как они воспринимают нас по-настоящему.

— В советские времена и даже на их излете в Африке работало очень много наших специалистов — от врачей и геологов до строителей и инженеров всех профилей и специальностей. Африканцы учились в наших вузах. Чуть ли не пол-Африки говорило по-русски. Насколько востребованы сейчас в Африке наши специалисты и наше образование?

— В отличие от советских времен, сегодня у нас существует целый ряд законов, регламентирующих предпринимательскую деятельность. Поэтому сравнивать тех людей и современных частных предпринимателей, которые работают в Африке, невозможно. Неважно, что они там делают, пашут, куют или учат. Хорошо, если они зарегистрированы в соответствующих посольствах. Поэтому здесь статистика крайне ненадежная. Они там есть. В отдельных странах их довольно много. Но это капля в море, потому что, как мы с вами хорошо представляем себе, у нас даже в родном отечестве со средним и мелким бизнесом дело обстоит весьма проблематично. Это с одной стороны. С другой — те люди, которые в свое время там работали, действовали по государственным контрактам наших больших объединений и преимущественно государственных компаний и фирм. Сегодня похожие на них организации существуют, но, как мы уже с вами говорили, они на протяжении целого ряда лет пренебрегали африканским направлением и сейчас пытаются наверстывать упущенное, предлагая своих специалистов разного уровня. В условиях колоссального голода на специалистов, что называется, достойных прикладников, у нас в стране, о чем вы можете посмотреть последние заявления нашего министра труда, я не думаю, что мы быстро найдем желающих отправиться куда-то, когда у нас готовы платить бешеные деньги любому слесарю и возить его хоть каждый день на самолете из Иркутска в Москву на авиационное предприятие. Соответственно, перспектива направления наших специалистов в Африку весьма туманна, а вопрос получения образования в России для африканских абитуриентов и потом студентов болезненный, потому что наша страна недавно отказалась от участия в ряде международных организаций и Болонской системе высшего образования. Соответственно, перспектива получения российского диплома сегодня не гарантирует признание этого документа об образовании не только в африканских странах, но и в целом. Нужно будет заниматься сертифицированием диплома, его подтверждением и так далее. Это серьезно подрывает наши возможности. такие последствия до конца не осознаны, но они уже начинают сказываться.

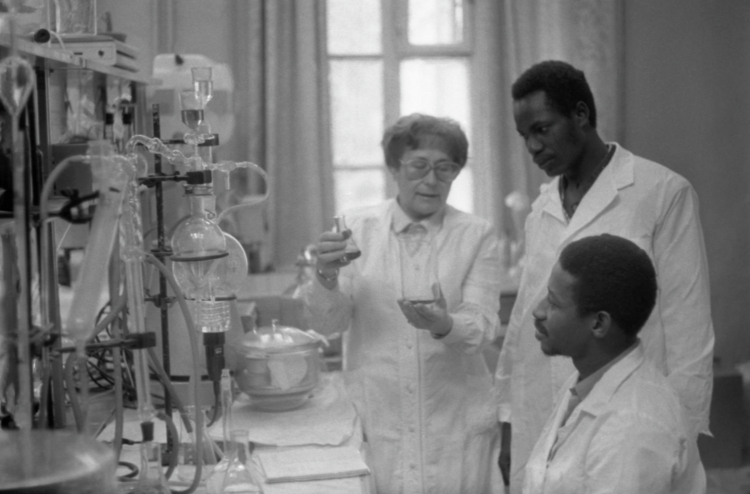

В советское время у нас был большой период действительного успеха и увлеченности советским образованием со стороны африканцев. Но сегодня те 20 с небольшим тысяч африканских студентов, которые, по зыбким данным минвуза, учатся в России, — это капля в море. Возможности на этом направлении у нас ограничены еще и тем, что государственная стипендия до недавнего времени у нас была 2,5 тысячи рублей, сейчас обещают поднять эту цифру до 4 с небольшим тысяч, но это все равно мизер, не решающий проблемы. Общее число записавшихся на такие стипендии, опять же, если верить посольской и всякой иной информации, порядка нескольких десятков тысяч африканцев. Мы им предлагаем 4,5 тысячи государственных стипендий на всю Африку. Поделите на 50 с лишним государств, даже если они там все разные, и вы увидите, что это все несерьезно. Это иждивенчество, потому что когда мы предоставляем государственную стипендию, то это в определенной степени происходит за наш с вами счет. Но это могло бы иметь очень важный результат на перспективу, потому что мы воспитываем кадры, а кадры — это влияние, мягкая сила и многое другое. Потребность в образовании и в специалистах у африканцев огромная. Это и медицина, и инженерия, и цифровые технологии, и многое другое, чему мы еще способны научить в наших вузах. Даже с оглядкой на всю отмену дипломов. Это все за нами есть. Но имеется один очень важный фактор, который мы сейчас пытаемся лихорадочно исправлять. На первом саммите об этом говорили, сейчас на втором наверняка тоже будут обсуждать. Это вопрос языка. Если вы из англоязычной, франкоязычной или португалоязычной Африки отправляетесь в Европу, у вас есть возможность, не изучая ничего, дополнительно обучаться на соответствующем языке и получать полноценное среднее или высшее образование. Когда вы приезжаете в РФ, даже при наличии наших многочисленных программ на иностранном языке, которые вроде как даже существуют (но не отработаны, не сильно связаны между собой), африканский абитуриент, а потом студент должен еще ко всему прочему изучить русский язык. Это, условно говоря, займет год. Совершенно необязательно, что этот язык будет сильно востребован в его дальнейшей карьере, потому это издержки. Хоть и на государственной стипендии, но он должен целый год провести в снегах с медведем в обнимку, что многих очень тормозит. Плюс к этому (несмотря на то что в России серьезно снизился уровень ксенофобии) мы все равно не можем сравнить нынешний уровень отношения к иностранным студентам с тем, который существовал в Советском Союзе. До африканских студентов через землячества, через различные другие источники прекрасно доходит информация о том, что терпимость к африканцам у нас в стране невысока. У нас по-прежнему называют их в большинстве случаев неграми, ну и прочие другие издержки, которые мы с вами тут долго можем перечислять. Поэтому привлекательность образования велика, но и издержки, которые они должны нести на этом направлении, тоже велики. Любой африканский студент, если он будет выбирать между государственной стипендией в России и каким-нибудь католическим университетом в Бельгии, конечно, поедет в Бельгию. Потому что там для него понятный язык, понятная система, гарантированное признание диплома и далее по списку.

— У нас говорят и пишут о том, что российская позиция по многим международным вопросам, по многополярному миру, по некой новой реальности пользуется симпатией ряда африканских стран, и наша задача сегодня — привлечь на свою сторону как можно больше государств так называемого глобального Юга. Это действительно так? Что это за позиция? Чем она симпатична африканцам? Кого и как мы привлекаем на свою сторону? В чем конкретно это выражается?

— Конъюнктурное вранье! Еще и политизированное. О коллективном Юге начали говорить еще в конце 70-х годов прошлого века — понятие не новое. Мы от этого отстали бесконечно, не признавали, но теперь вспомнили. Это все равно что сейчас говорить о неоколониализме. Мы не знаем, куда себя причислить с нашей мизерной экономикой, которая занимает 1,5 процента от мировой. Мы никакой не коллективный Юг, не коллективный Запад, мы маргиналы между небом и землей. Хотелось бы быть где-то, но наличие ядерного оружия и постоянное участие в совете безопасности — это не есть еще доказательство сверхдержавности. В основе этого все-таки находится экономика. Потому мы в начале должны определиться, кто мы с точки зрения экономики, где мы, от чего мы зависим, сколько мы способны пресловутого импортозамещения осуществить, куда мы денемся с дефицитом бюджета, который у нас растет, а потом уже рассуждать, какое место мы занимаем, насколько мы привлекательны, с Югом мы или с Севером и прочее. Пока ни один наш отечественный экономист вразумительного объяснения всем этим довольно сложным процессам не предложил. В основном и на саммите, и на межпарламентских встречах шла довольно необязательная политологическая болтовня, не подтверждаемая ни цифрами, ни реальными возможностями — и со стороны Российской Федерации, и со стороны африканских стран, которые во многих случаях пытаются использовать эту неразбериху и многослойный характер экономических связей в своих интересах. В этом нет никакой спекуляции, просто они пытаются в этой неопределенности получить какой-то свой дивиденд. Вполне законный и понятный.

— Резюмируя: у нас какая-то стратегия на африканском направлении сейчас есть?

— Нет. У нас создан центром африканских исследований Высшей школы экономики наиболее свежий документ: «Африка-2023». Это последняя большая аналитическая записка, которая готовилась специально к санкт-петербургскому саммиту. Она издана, и вы легко можете ее найти. Но это нельзя считать стратегией. Равно как и предшествующий документ подобного рода, который тот же центр создал к предшествующему саммиту 2019 года. На мой взгляд, это не стратегия, а некая выжимка из других документов, которые существуют. Они имеют разный характер, и это некая попытка обобщить возможности и оценки. Но стратегии нашего поведения на африканском направлении как таковой нет — за неспособностью нашего с вами дорогого отечества предложить внятную стратегию отечественного развития для себя. У нас нет стратегии развития отечественной экономики и видения места нашей страны в системе международных экономических отношений. Если вы мне назовете какой-нибудь стратегический документ подобного рода, я буду очень рад. Но его нет. А что мы можем в этой ситуации предложить Африке? Понятное дело, что ничего, какие бы документы при этом ни писались.

Профессор ВШЭ, африканист. Кто такой Николай Щербаков

Николай Георгиевич Щербаков — африканист, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова (ИСАА МГУ), профессор факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ.

Родился 11 февраля 1954 года в Москве.

В 1976 году окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова.

Работал в советском комитете солидарности стран Азии и Африки, окончил аспирантуру Института всеобщей истории АН СССР, кандидат исторических наук (1986).

Автор научных статей и глав в коллективных монографиях, учебниках и энциклопедиях по истории народов африканского происхождения, участник международных конференций по проблемам развития стран Азии и Африки.

С 1991 года читает различные курсы по новейшей истории народов Азии и Африки, всемирной истории, истории международных отношений на русском и английском языках в ИСАА МГУ, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ.

В настоящее время — ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 3

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.