В Казани подвели предварительные итоги эксперимента по применению налога на профессиональный доход: 35 тыс. человек в РТ пополнили армию самозанятых, но их еще 240 тысяч. Больше всего среди решившихся платить налог — репетиторов, айтишников и таксистов. О том, какие проблемы возникают у рискнувших работать в открытую, почему самозанятых боятся банкиры, строители и прочие юрлица, — в репортаже «БИЗНЕС Online» с круглого стола под присмотром и. о. бизнес-омбудсмена Венеры Камаловой.

В Казани подвели предварительные итоги эксперимента по применению налога на профессиональный доход: 35 тыс. человек в РТ пополнили армию самозанятых, но их еще 240 тысяч

В Казани подвели предварительные итоги эксперимента по применению налога на профессиональный доход: 35 тыс. человек в РТ пополнили армию самозанятых, но их еще 240 тысяч

«ВКУСНЫЙ» НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ: ЛИШЬ 4–6% НАЛОГА С ОБОРОТА — И ТЫ САМОЗАНЯТЫЙ. ОТКАЗАЛИСЬ ПОКА ЕДИНИЦЫ

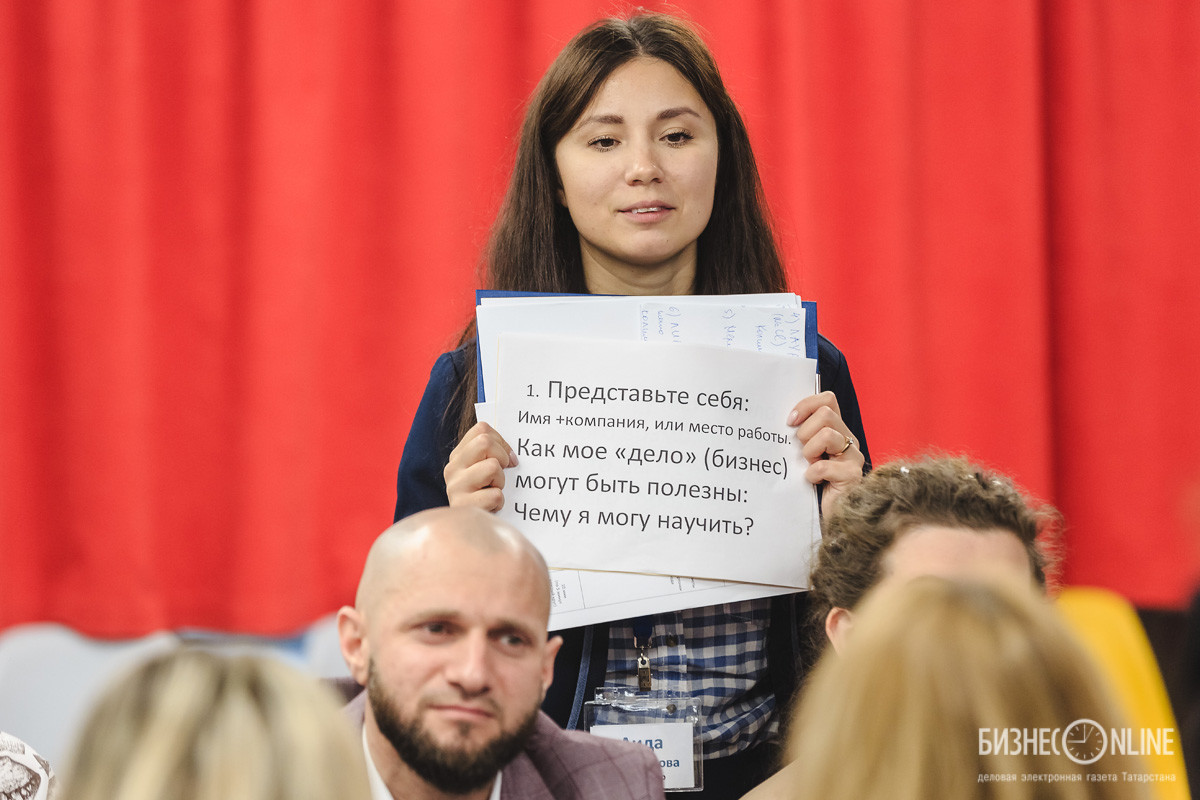

«Здесь, я думаю, самые смелые и продвинутые самозанятые — те, кто не побоялся прийти и задать вопрос», — приветствовала накануне и. о. уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Венера Камалова представителей микробизнеса, пришедших на встречу с контрольно-надзорными органами в IT-парк. А таковых оказалось больше 50 человек. За круглыми столами равномерно распределились представители сферы культуры и образования, строительства, IT-технологий, медицинских услуг и спорта, кулинарии и рукоделия.

Любопытные цифры, а также ликбез для некоторых присутствующих провела заместитель руководителя федеральной налоговой службы по РТ Галине Шацило. Она напомнила, что с 1 января Татарстан принимает участие в пилотном проекте по федеральному закону о внедрении нового налогового режима для так называемых самозанятых граждан. Это люди, которые занимаются мелким предпринимательством, но бизнесменами официально не являются — эдакая «серая зона» занятости. Поэтому было принято решение о проведении эксперимента по применению налога на профессиональный доход — по мысли разработчиков, надо создать такие условия, чтобы людям было комфортно выйти из тени под софиты налогового ока. Эксперимент стартовал в четырех регионах РФ: Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. Здесь армии серой бизнес-мелочи предложили выйти из тени — например, зарегистрировавшись через приложение «Мой налог».

Плюс процедуры очевиден. Это ведь легальность! Можно, не таясь, рекламироваться, оказывать услуги не только простым людям, но и организациям. Сдаешь ли ты квартиры, подтягиваешь к ЕГЭ, шьешь ли на дому кукол или печешь тортики — можно делать это официально. Можно даже не указывать вид деятельности (хотя некоторые сферы самозанятым не подходят по закону). Цена легальности — от 4 до 6% выручки, и на этом всё. В отличие от ИП, самозанятым не вменяют обязательные соцвзносы в пенсионный фонд. А это для низкооборотных бизнесов, особенно если нет постоянного оборота, кругленькая сумма — в 2019 году, к примеру, около 30 тыс. рублей, если доход не превысил 300 тысяч. Из минусов — с таких доходов не формируется пенсия, но вряд ли это серьезный аргумент для серого рынка. Нет необходимости также отчитываться, подавая декларации в налоговую. Так что многим уже действующим предпринимателям, не имеющим работников, данный режим будет «слаще и приятнее». Не в этом, конечно, цель проекта, но кое-кто из бывших ипэшников уже раскусил новшество. Конечно, 83% поступлений от тех самозанятых, которые ранее налоги не платили. Что ж, остальные 17% пришли от тех, кто налоги уже когда-то платил, — судя по всему, они-то сэкономили?

Основное ограничение для режима самозанятых — сумма дохода: не более 2,4 млн рублей в год. Приложение «Мой налог» позволяет легко формировать кассовые чеки, попутно регистрируя полученные суммы в налоговой, которая затем выставит сумму оборотного налога. Чек можно отправить клиенту хоть по WhatsApp, хоть по электронной почте, если вообще есть такое желание. Деньги можно получить наличными или на карту (это тоже никого не интересует — не надо даже вписывать, кому оказаны услуги или продан товар). Кассовый аппарат не требуется. В общем, единственное — не лениться нажимать кнопку «Новая продажа» в приложении «Мой налог». Ну а если надоело быть самозанятым, можно сделать это буквально парой щелчков по кнопкам смартфона в приложении. Впрочем, Камалова на вопрос «БИЗНЕС Online» пояснила, что тех, кто «зашел и вышел», — считанное количество. «Незначительное, потому что это удобный режим, он не требует постоянных отчислений. Фиксированных взносов нет, минимальной суммы налога — тоже. Поэтому и уходить нет смысла», — объяснила она.

Венера Камалова: «По предварительным расчетам, тех, которые фактически являются самозанятыми и могут в принципе применять этот режим, около 270 тысяч человек»

Венера Камалова: «По предварительным расчетам, тех, которые фактически являются самозанятыми и могут в принципе применять этот режим, около 270 тысяч человек»

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ САМОЗАНЯТЫХ — РЕПЕТИТОРЫ, АЙТИШНИКИ И ТАКСИСТЫ. А ПОКА ИЗ ТЕНИ ВЫШЕЛ КАЖДЫЙ 10-й «ТАЙНЫЙ БИЗНЕСМЕН»

Оказалось, что в целом по пилотным регионам в России зарегистрированы 220,5 тыс. самозанятых, а в РТ эта цифра составила 32,9 тыс. человек. Еще 3,6 тыс. самозанятых ведут деятельность на территории республики, будучи иногородними жителями.

«А в январе мы с вами начинали с 461 человека! Что касается поступлений, вы прекрасно знаете, что платеж идет не сразу, а через налоговый период. Свыше 10 тысяч человек у нас уплачивают налог, на сегодняшний день 51 миллион рублей… Это наша совместная победа, что мы с вами из нелегального бизнеса помогли выйти людям, которые сегодня имеют статус самозанятого — для получения кредита, пособий. Для того чтобы сказать, что я работаю и плачу налоги государству, как и все остальные», — резюмировала Шацило.

Пока, конечно, финансовые плоды победы скромные. Если из 32 тысяч налоги платят треть... но, может, все изменится через месяц? Ведь именно месяц является налоговым периодом для самозанятых. Ну а пока воспользуемся любимым приемом статистики — средними цифрами. Получается, что 10 тысяч микробизнесменов заплатили за 9 месяцев в среднем по 5 тыс. рублей с копейками, то есть по 570 рублей в месяц на брата-самозанятого. Если подсчитать среднестатистический доход, исходя из налоговой ставки в 4%, немногим более 14 тыс. рублей. Смотрится, как бы это сказать… пока негусто, но ведь надо с чего-то начинать. Главное — есть шанс развиваться легально и необременительно.

Камалова в разговоре с журналистами пояснила, что больше всего самозанятых зарегистрировалось из сферы образования (репетиторы), IT, много таксистов. «Татарстан действительно большой объем самозанятых набрал, но цифра однозначно может быть больше. По предварительным расчетам, тех, которые фактически являются самозанятыми и могут в принципе применять этот режим, около 270 тысяч человек», — привела она данные мониторинга. То есть фактически у нас вышла из тени только 10-я часть «тайных бизнесменов».

Что же мешает остальным? Это и обсуждали в группах за круглыми столами.

Среди ключевых проблем строители выделили риски для юридических и физических лиц и отсутствие социальных гарантий для налогоплательщиков

Среди ключевых проблем строители выделили риски для юридических и физических лиц и отсутствие социальных гарантий для налогоплательщиков

ПОКА НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ, КАК РАБОТАТЬ С САМОЗАНЯТЫМИ

«Люди не понимают, что такое самозанятые. Они не понимают, что это физлицо, которое находится на специальном налоговом режиме», — объяснял, обращаясь к коллегам, представитель ассоциации строительной федерации Алексей Зубцов. «То есть малоинформированность граждан», — поддерживали его коллеги. Также среди ключевых проблем строители выделили риски для юридических и физических лиц и отсутствие социальных гарантий для налогоплательщиков.

Из-за отсутствия единого понимания статуса самозанятых возникают проблемы, пояснил Зубцов корреспонденту «БИЗНЕС Online», демонстрируя стопку писем, полученных из различных инстанций. К примеру, ФНС сообщает, что самозанятым в строительстве может быть любое лицо. А минтруд при этом пишет, что строители не могут быть самозанятыми, поскольку все они должны быть членами СРО! «Хотя к СРО имеют отношение только те организации, которые выполняют работы с заказчиками. Это застройщик, техзаказчик и лицо, ответственное за эксплуатацию здания. Вот им нужно входить в СРО. Остальным — нет», — объясняет наш собеседник. В ассоциации, где он работает, как раз начинают развивать программу самозанятых.

Плюсов от этого может быть много — в частности, вместо трудового соглашения подписывать с самозанятым строителем обычный договор. Что тут хорошего? Так ведь резко падает фонд оплаты труда! Берешь на работу каменщика-микробизнесмена, заключаешь с ним обычный договор на оказание услуг — и никаких тебе пенсионно-социальных отчислений. Даже НДФЛ в 13% платить не надо — работник заплатит 6% (поскольку оказал услуги юрлицу). Зато работодатель уже будет основываться не на сметной стоимости, которую запросто занижают процентов на 20, а на той цене, которая указана в договоре.

«С одной стороны, вы начинаете больше платить — не платили 4–6 процентов, а сейчас станете. А с другой — у вас появляется легальный доступ к заказчикам, можно работать с крупными IT-компаниями»

«С одной стороны, вы начинаете больше платить — не платили 4–6 процентов, а сейчас станете. А с другой — у вас появляется легальный доступ к заказчикам, можно работать с крупными IT-компаниями»

Участники других круглых столов выделили свои проблемы: так, совладелец сети кофеен Coffee CAVA Адель Ягудин рассказал «БИЗНЕС Online», что оказался за одним столом с представителями IT-индустрии. Для айтишников, большая часть из которых — фрилансеры, переход в самозанятые действительно может оказаться очень перспективным, считает он. «С одной стороны, вы начинаете больше платить — не платили 4–6 процентов, а сейчас станете. А с другой — у вас появляется легальный доступ к заказчикам, можно работать с крупными IT-компаниями», — указывает Ягудин плюсы для айти-микробизнесменов.

Впрочем, по его наблюдениям, сами айтишники в самозанятые пока идут не слишком охотно. Среди главных проблем участники круглого стола назвали недоверие к государству, отсутствие информированности и низкую мотивацию. Информированности, как он отметил, не хватает не только самим самозанятым, но и юридическим лицам. «Допустим, у вас предприятие. Приходит к вам самозанятый — и вы не понимаете, как с ним работать. Какие-то договоры составляете, где они вынуждены 13 процентов за себя оплатить… Из таких договоров видно, что понимания, как работает система самозанятых, нет! Возможно, нужно проводить какие-то форумы, вебинары. Выявить, кому не хватает информации и какой, придумать, как ее донести, — предположил Ягудин. — Может быть, должно быть какое-то разъяснительное письмо от минфина, который объясняет правила работы с самозанятыми для юрлиц на определенных системах налогообложения».

Сейчас банки начали активно вовлекаться в работу: и у «Ак Барса», и у Сбера есть свои приложения и программы для самозанятых

Сейчас банки начали активно вовлекаться в работу: и у «Ак Барса», и у Сбера есть свои приложения и программы для самозанятых

БАНКИ НА СТРАЖЕ: «НЕ ПРИШЛИ БЫ К НАМ ТРАНЗИТЕРЫ И ОБНАЛЬЩИКИ!»

На встрече были и представители банков. «С банками с самого начала было достаточно сложно, происходили блокировки счетов. Мы эту проблему поднимали на совете с 2017 года, слава богу, сейчас она начинает решаться. Банки все-таки подтвердили, что блокировки существуют, что они действительно это делают, и буквально два месяца назад вышли методички-рекомендации ЦБ о том, как работать с самозанятыми», — рассказала Камалова. — То есть это отдельная категория клиентов — не просто „физики“, которые на обнале сидят, а действительно те, кто деятельность осуществляет. Он платит налог и в таком случае имеет право снять свой доход».

Сейчас банки начали активно вовлекаться в работу: и у «Ак Барса», и у Сбера есть свои приложения и программы для самозанятых. Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» заметил, что банк одним из первых создал определенный набор сервисов для самозанятых, пользоваться которыми можно в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн». «Когда человеку на карту приходят онлайн или офлайн платежи, он может маркировать эти средства, говоря о том, что получил их по результатам своей деятельности, связанной с самозанятостью, а не от родственников или друзей. Может делать это сразу или по итогам месяца», — рассказал он.

Представитель банка также отметил, что существуют риски, связанные с обналичиванием средств и требований №115-ФЗ. «Главное, чтобы к нам не приходили так называемые „транзитеры“ и обнальщики», — пояснил он. Таких людей банк выявляет и блокирует. Селиванов рассказал, что основные пользователи приложения банка — так называемые хэндмэйдовцы, то есть предприниматели, которые занимаются производством собственных тортиков, продукции, которую сами делают и реализуют. Небольшая часть тех, кто оказывает услуги консультационного типа, — так называемые консультанты.

Таксистов на этой встрече не оказалось, поскольку с ними совет по предпринимательству уже проводил отдельную фокус-группу. «Был очень удобный сервис, придуманный „Яндекс.Такси“, который уже сразу при формировании закона участвовал в его разработке. Через удобство, быструю форму взаимодействия добились высокой регистрации», — рассказала Камалова. Они разработали свою платформу, чтобы уже через приложение «Яндекс.Такси» для таксистов перевозчики могли нажатием нескольких кнопок становиться самозанятыми (не устанавливая при этом приложение «Мой налог»).

Представитель Ак Барс Банка добавил, что линейка кредитования для подобного сегмента банком пока не разработана: пока что самозанятые кредитуются как физлица. «Многие из них работают где-то еще, и самозанятость у них как дополнительная деятельность, например аренда и так далее. Мы думаем над этим, но хотим оценить объем риска. У кого-то доход стабильный, у кого-то — нет. А сумма, которую они получают от этой деятельности, несет определенный риск с точки зрения выдачи кредитов». Впрочем, не все присутствующие согласились с таким утверждением — Ягудин, к примеру, высказал мнение, что банки, которые первыми начнут кредитовать самозанятых, обгонят тех, кто будет слишком долго раздумывать. «Пока другие будут оценивать риски, они уже станут получать с кредита дивиденды. Это как потребкредит для физлица, только гарантий больше. Если человек работает самозанятым, значит, оплачивает налог. Если он оплачивает налог, значит, показывает оборот», — резюмировал он. А Камалова в беседе с журналистами рассказала историю таксиста, который получил в банке кредит по справке самозанятого. Счастливчик!

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 147

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.