У центра нет денег, чтобы заниматься обманутыми дольщиками, заявил сегодня на коллегии минстроя РФ в Москве Игорь Шувалов. Корреспондент «БИЗНЕС Online» также услышала, как первый вице-премьер мечтал развить городскую среду по всей России, с ностальгией вспоминая о прогулках с Наталией Фишман, а депутат Александр Сидякин призывал заняться «экологией глаза» и «духом места».

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА — ЭТО НЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЭТО НЕЧТО ДРУГОЕ»

Сегодняшнее заседание коллегии федерального минстроя в Москве должно было стать стандартным мероприятием — министр Михаил Мень зачитывает очередной отчет о прошлогодних достижениях, после чего все расходятся. Однако присутствие первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова перевернуло все с ног на голову. Причем говорили в основном не о введенных метрах нового жилья, а о новом и, как выразился сам Шувалов, модном направлении — городская среда. Судя по выражению лица Игоря Ивановича и его горящим глазам, лично его тема действительно взволновала. А может, это бурлило чувство ответственности: на преображениях городов и поселков настаивал лично президент РФ Владимир Путин на прошлогоднем майском Госсовете по градостроительству. Тогда же определили, что это вотчина минстроя, который даже объявил тему развития городской среды стратегическим направлением. Сегодня Мень сообщил, что в рамках приоритетного проекта будут благоустраиваться населенные пункты с населением более 1 тыс. человек, а региональные и муниципальные специалисты — учиться формировать городскую среду. Кроме того, будут отобраны лучшие практики и награждены те регионы, которые этой средой активно занимаются.

Впрочем, судя по всему, не все чиновники пока понимают, что это вообще за зверь — городская среда. Даже Шувалов сегодня засомневался, стоит ли ее включать в задачи минстроя. «Вяжется ли тема городской среды с темой ЖКХ либо не вяжется? Городская среда — это и жилье, и среда, и много чего еще... Как вы считаете, в области ЖКХ тема городской среды уместна или ее надо как-то выделить?» — обратился он к Меню. Тот, очевидно, не желая отдавать лакомый кусок (а на благоустройство в 2017 году выделили 20 млрд. рублей) какому-то иному ведомству, отрапортовал: мол, городская среда — это не только по части ЖКХ, но все же в министерстве создали для этого отдельный департамент.

«Я вижу, что это отдельное очень большое направление, оно культурологическое, экономическое — какое хотите. Это очень сложный большой проект», — кивал довольный Шувалов. При этом, как оказалось, тема пока не воспринята обществом, особенно в регионах. «Во многих местах нашей станы люди спрашивают: „О чем вы вообще говорите? Что вы имеете в виду?“ Про ЖКХ понимают, про ипотеку понимают, а вот городская среда... Задают вопросы, не заблудились ли мы, — рассказал вице-премьер. — Во-первых, не заблудились, надо заниматься современной городской средой. Есть города уже, где совершенно по-другому к этому относятся, команды людей это развивают. Это и Москва, и Казань, и другие города, где этим занимаются профессионально. Совсем другое отношение у самих горожан». Но и на этом, по словам первого зампредседателя правительства РФ, останавливаться нельзя, в процесс должна включиться остальная страна, даже населенные пункты, где живут не более 5 - 10 тыс. человек. «Это не то, что раньше думали, — жилой дом, садик и поликлиника. Это совсем другое представление о современном проживании, — философствовал Шувалов, который пока еще даже сам не смог определиться в формулировках. — Городская среда, как я это понимаю, все же не благоустройство, это нечто другое».

Александр Сидякин (справа)

Александр Сидякин (справа)

«Я ВМЕСТЕ С РУКОВОДСТВОМ ТАТАРСТАНА ПЕРЕЖИЛ ПОДГОТОВКУ К УНИВЕРСИАДЕ»

Тут в обсуждение вклинился первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Раз уж Шувалов похвалил Казань, депутат не преминул напомнить, что представляет Татарстан, так что тема ему не чужда. «Я считаю, что это самое большое достижение 2016 года. 20 миллиардов — только на дворы, это без регионов-доноров, в которых принято дополнительное решение. С учетом софинансирования это будет 32 - 35 миллиардов — гигантские деньги, которые идут на благоустройство. Это совершенно новое качество среды, ведь не секрет, что идет конкуренция за человеческий капитал. Я представляю Татарстан, у нас есть большая программа по паркам и скверам, водоохранным зонам... Это строительство новой России! Строительство новых пространств, которые отвечают запросу современного человека, за которого мы должны конкурировать», — не на шутку разошелся Сидякин.

Обратившись к приземленным материям, он указывал, что развитие городской среды вполне можно увязать с программой капремонта. «Человек, выходя из подъезда, видит „ракушки“, которые морально устарели. Наверное, капремонт надо связывать и с изменением пространства внутри двора, тем более что большинство этих денег по программе идет именно на дворы», — пояснил он. Дальше — больше. По словам Сидякина, все это движется к тому, чтобы «формировать такие понятия, как „экология глаза“ и „дух места“». «Самое ужасное, что может случиться, — если мы программу загубим малыми архитектурными формами во дворах, наштампуем их. И в очередной раз это будет какая-то история, которая дискредитирует идею, — волновался парламентарий. — Нам-то важно, чтобы появилось пространство, которое отвечает вызовам тысячелетия».

Забегая вперед, отметим, что Шувалов, подводя итоги коллегии, снова обратился к полюбившейся ему теме городской среды. Он предался воспоминаниям о Москве и Казани. «Извините, я других городов не знаю», — засмущался первый зампредседателя правительства РФ. С Москвой все понятно — как-никак вице-премьер тут живет, а чем запала в душу столица РТ, рассказал он сам: «Казань — родной город. Я вместе с руководством Татарстана прожил подготовку к Универсиаде, на моих глазах Казань приобрела другую городскую ценность».

«Они переманили к себе Фишман, и она работает вместе с президентом Татарстана. Они к этому относятся как к отдельному проекту. А нам надо, чтобы это было по всей стране как отдельное знание, отдельный проект» / Фото: Сергей Елагин

«Они переманили к себе Фишман, и она работает вместе с президентом Татарстана. Они к этому относятся как к отдельному проекту. А нам надо, чтобы это было по всей стране как отдельное знание, отдельный проект» / Фото: Сергей Елагин

А еще первому зампредседателя правительства запала в душу помощник президента РТ Наталия Фишман, которая курирует в Казани тему городской среды, парков, скверов и всего, что с этим связано. Как мы помним, июньским дождливым днем именно Фишман пряталась под широким зонтом Шувалова, показывая ему набережную Казанки, а заодно рассказывая о проектах других парков и скверов в республике. Разве такое можно забыть? И Шувалов ту летнюю прогулку явно хорошо помнил, как и очаровательную собеседницу. «Они купили... нет, неправильное слово, они переманили к себе бывшую сотрудницу, выпускницу института „Стрелка“ Фишман, и она работает вместе с президентом Татарстана, — восторженно говорил он. — Они к этому относятся как к отдельному проекту. А нам надо, чтобы это было по всей стране как отдельное знание, отдельный проект».

«ТО, ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ЗА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ, — ЭТО СПРАВЕДЛИВО»

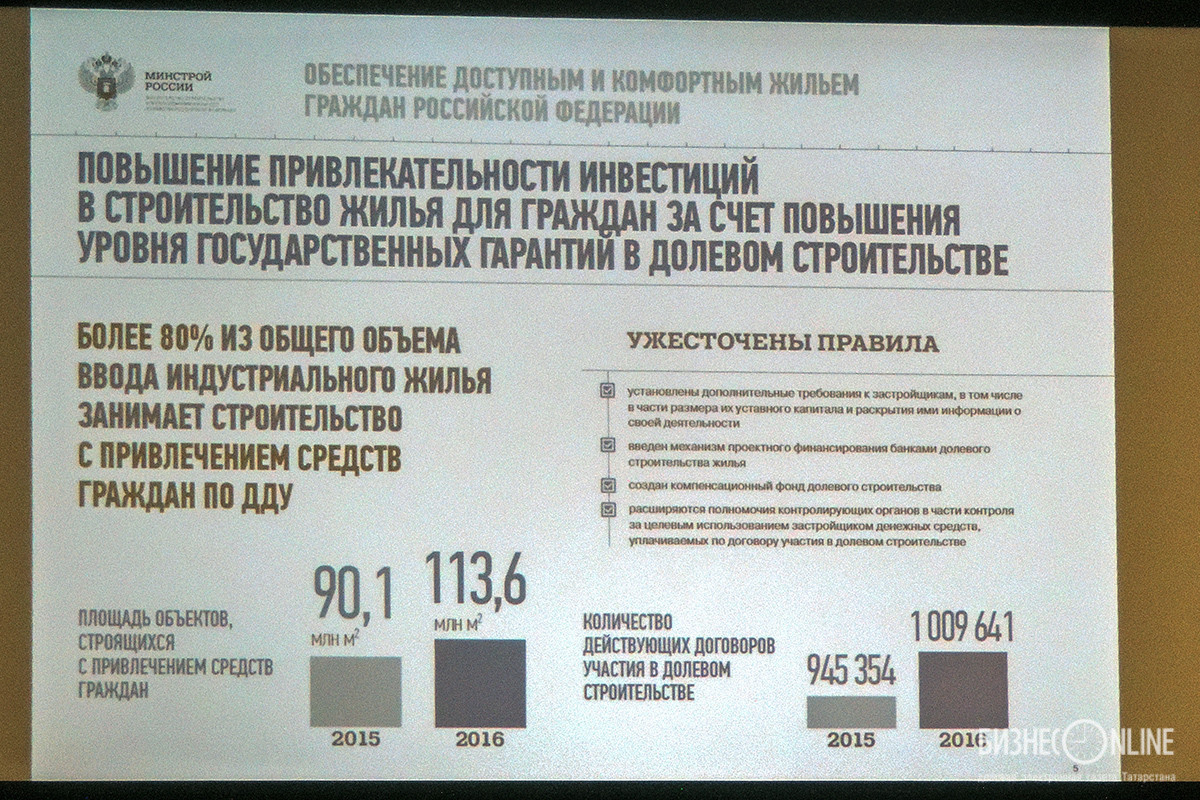

Впрочем, кроме возвышенной темы городской среды на коллегии успели обсудить и более насущный вопрос (который поднял все тот же Сидякин) — проблему дольщиков. «По нашим расчетам, в 2016 году появилось 225 новых проблемных строек — это 47 тысяч человек, — напомнил депутат. — Когда мы вводим механизмы по компенсационному фонду — это механизмы, которые будут направлены на решение проблем будущих дольщиков. Но у нас есть проблемы с теми, кто был до его создания». Первый заместитель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ заявил, что принятых пока мер для решения проблемы явно недостаточно. «Просто отправлять решение данного вопроса в регионы? Регионы не могут, у них нет средств на это. Люди десятилетиями недостроев не видят никаких перспектив. Давайте просто скажем честно, что те механизмы с компенсационным фондом на решение предыдущих проблемных объектов недостаточны», — предложил парламентарий и добавил, что без федеральных средств регионам в одиночку проблему никогда не решить. «Но это люди, которым нам сейчас сказать нечего, к сожалению. Мы принимаем адресные решения, как с СУ-155. Но чем дольщики СУ-155 отличаются от казанского „Фона“? Ничем. Но у регионов денег нет. Поэтому вопрос требует решения, он болезненный», — объяснял Сидякин.

Шувалов, кажется, не слишком хотел затрагивать больную тему. «Про дольщиков сказать? Может, не надо?» — с надеждой в голосе вопросил он сидящих в зале, но все же сдался, хотя тут пришлось говорить уже не столь приятные вещи. «Есть ответ, почему мы взялись за СУ-155, а за других не взялись. Потому что это было сразу 30 тысяч человек и в очень сложное время, когда экономика падала, доходы населения снижались, эти дольщики были сразу в нескольких субъектах РФ», — ответил он на упрек Сидякина. При этом Шувалов убежден, что регионы должны самостоятельно разгребать авгиевы конюшни недостроев. «Почему региональные власти должны отвечать? Я вам скажу. Потому что всех застройщиков, которые строят, региональное руководство знает. Если допускают таких, которые обманывают, значит, там что-то нечисто. В первую очередь региональные власти должны нести ответственность за то, каких застройщиков допускают к договорам долевого участия. Это не то, что мы с себя хотим перепихнуть на кого-то.... Федеральных средств на это нет», — развел руками вице-премьер.

По его словам, надежды на «значительное» улучшение ситуации власти связывают с компенсационным фондом долевого строительства.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 63

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.