За 20 лет технологии изменили педиатрию до неузнаваемости. Дети, которым раньше выносили смертный приговор еще до рождения, сегодня могут жить полной жизнью. Есть и обратный эффект — появился целый сонм болезней, связанных с гаджетами, от плохой осанки до замедления развития. Изменились и сами педиатры — им приходится постоянно учиться, сопереживать маленьким пациентам и противостоять потребительскому экстремизму родителей. О том, где искать лучших врачей для ребенка, согласны ли медики уступить место роботам и с какими вызовами им приходится сталкиваться, — в материале «БИЗНЕС Online».

Рождаемость в России неуклонно снижается, и Татарстан не исключение: в первом полугодии 2022-го в республике появились 17 667 детей, на 10,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года

Рождаемость в России неуклонно снижается, и Татарстан не исключение: в первом полугодии 2022-го в республике появились 17 667 детей, на 10,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года

Как создавался рейтинг?

Последние три года показали ценность и хрупкость врачей. Медики чаще своих пациентов заболевали коронавирусом, страдали и умирали от его последствий. В последнее время немало гимнов было спето в адрес инфекционистов и вирусологов, причем заслуженно. Но, по статистике, практически каждый врач, независимо от специализации, примерил на себя защитный костюм. Все, кто мог, шли в «красные зоны». Этим рейтингом мы открываем серию материалов о республиканских врачах разных специальностей. За каждым из них стоят десятки или тысячи пациентов, но начнем мы с медиков для самых маленьких и беззащитных — педиатров.

Рождаемость в России неуклонно снижается, и Татарстан не исключение — в первом полугодии 2022 года в республике появились 17 667 детей, на 10,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: в первом полугодии 2016-го в РТ родились 27,4 тыс. детей, на треть больше. Неудивительно, что медики бросают все силы на лечение и профилактику детских заболеваний. Современные технологии позволяют спасать детей, которых еще десятилетия назад посчитали бы безнадежными. Сначала за их жизнь борются акушеры, затем их здоровье до 18 лет оберегают педиатры.

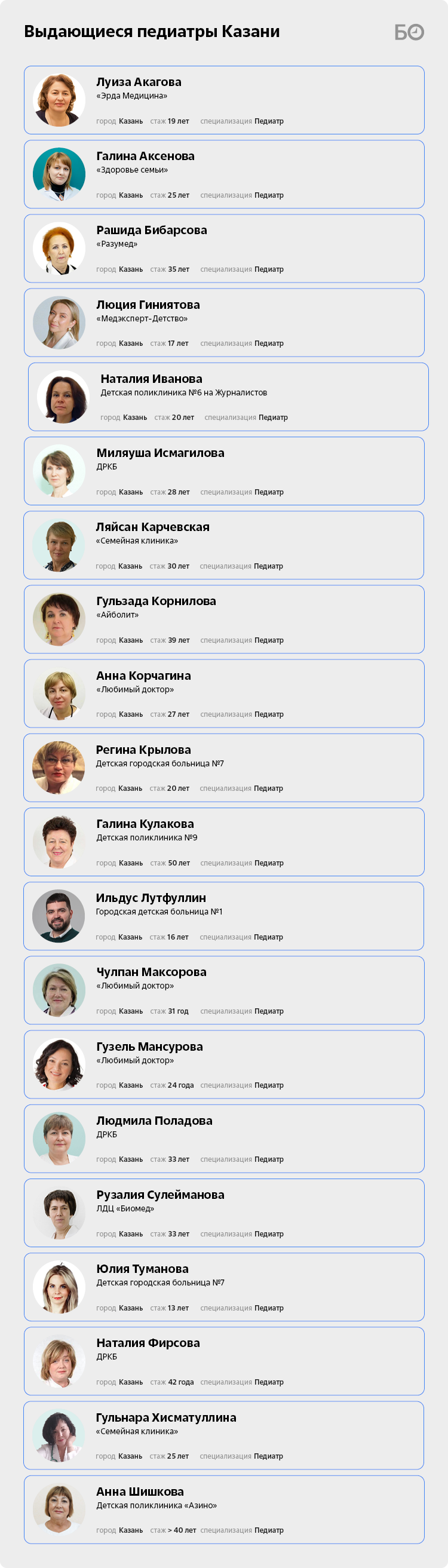

Только в Казани, по данным сайта «ПроДокторов», 614 педиатров. Еще 300 — в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Для нашего рейтинга мы отобрали 60 лучших из лучших. В фокус интереса корреспондентов «БИЗНЕС Online» попали медики как высокотехнологичных ДРКБ и перинатального центра РКБ, которые чуть ли не ежедневно спасают детские жизни, так и врачи районных ЦРБ, за чьим будничным трудом не всегда можно разглядеть героизм.

Система оказания медицинской помощи в Татарстане состоит из трех этапов. Первым заболевшего ребенка принимает участковый педиатр, и на этом уровне решается большинство детских болячек. Если случай особый, потребуется вмешательство городской или районной больницы, а если уникальный — им занимается ДРКБ.

Все сложные случаи родов принимаются в перинатальном центре РКБ. В больнице есть три отделения, куда может поступить младенец. Если вопреки опасениям он родился вовремя и здоровым, попадает в отделение новорожденных. Если раньше срока — в отделение патологии и реанимации, а если ему требуется операционное вмешательство — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Дети, которым необходимо хирургическое вмешательство, доводятся до стабильного состояния в третьем отделении, после чего их транспортируют в ДРКБ для проведения операции.

Есть и четвертый уровень «обороны» — федеральный центр. В Москве, признают собеседники нашего издания, может быть больше возможностей, но Татарстан уже мало чем уступает столице.

Очень сложно объективно оценить работу врача. Различные медиаресурсы регулярно берутся вычислять лучших педиатров на основе их популярности у пациентов. Ранжирование происходит на основе соотношения положительных и отрицательных отзывов. Эта картина самим врачам видится не вполне объективной. Во-первых, не каждый пациент оставит отзыв на сайте. Во-вторых, есть медики, которые не всегда вызывают симпатию, зато идеально диагностируют заболевание и точно подбирают лекарства. Из-за недостатка человеколюбия этим «докторам Хаусам» всю жизнь приходится терпеть негатив от пациентов. Наконец некоторые заболевания нельзя излечить или пациент не следует рекомендациям, а «виноват» врач.

Поэтому наш рейтинг составлен по большей части с опорой на экспертные оценки самих практикующих специалистов как в сфере платной, так и бесплатной медицины.

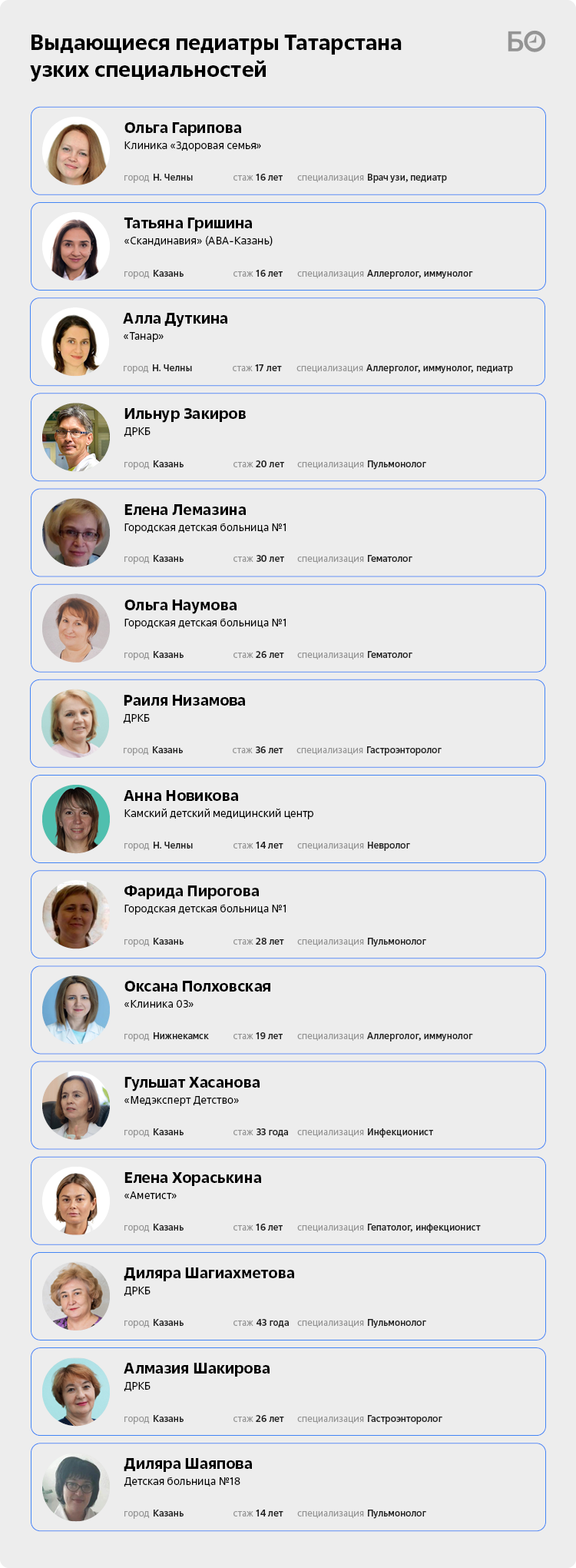

В наш рейтинг не вошли главные врачи клиник или их заместители. На этом посту медику уже трудно всего себя посвящать приему пациентов, слишком много времени отнимают управленческие задачи. Не включили мы и тех, кто бо́льших успехов достигает на ниве преподавания, а не непосредственно лечения детей. Помимо педиатров в широком смысле, есть более узкие специалисты, которые работают с детьми: хирурги, эндокринологи, онкологи. В этом материале мы не обошли их стороной.

Только в Казани, по данным сайта «ПроДокторов», 614 педиатров. Еще 300 — в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Для нашего рейтинга мы отобрали 60 лучших из лучших

Только в Казани, по данным сайта «ПроДокторов», 614 педиатров. Еще 300 — в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Для нашего рейтинга мы отобрали 60 лучших из лучших

7 трендов современной педиатрии

Разговор о педиатрах логично начинать с вызовов, с которыми сталкиваются врачи. По просьбе «БИЗНЕС Online» опрошенные педиатры составили 7 трендов, которые проявились в лечении детей в последнее время:

- Наблюдение начинается до родов. В последние годы тренд на курацию (попечение больного) изменился. Раньше обязанности врачей начинались с рождения ребенка, а теперь стартовый период начинается с планирования семьи. Это позволяет выявить и устранить или снизить различные риски. В пример собеседники «БИЗНЕС Online» приводят внутриутробные инфекции (ВУИ) — токсоплазмоз (паразитарное заболевание), краснуху, сифилис, герпес. На все эти инфекции сейчас сдают анализы уже при беременности. Если что-то обнаруживается, медикам приходится лечить и маму, и ребенка. Дети в таких случаях могут родиться с отклонениями. Следующий уровень тренда — проверка рисков заражения ВУИ на этапе планирования ребенка.

- Удается выхаживать прежде безнадежных. Активное внедрение новых технологичных методов лечения, особенно в хирургии, позволяет не только спасать детские жизни, но и выхаживать младенцев, позволяя им жить полной жизнью. Один из диагнозов, который в прошлом мог привести к смертельному исходу, — «язвенно-некротический колит», поражающий детский кишечник. Если пораженный участок кишечника удалить, он остается очень коротким, что порождает губительный для ребенка «синдром короткой кишки». Республиканские медики научились делать операции, которые позволяют удлинить кишку, и дети возвращаются к нормальному питанию и образу жизни. Но высокие технологии не гарантируют результата, сначала надо подготовить недоношенного ребенка к операции, а потом выходить его. В Татарстане с этим справляются уникальные специалисты.

- Удар коронавируса чувствуется до сих пор. Ковид принес с собой новые вызовы для педиатров. Переболевшие дети сталкиваются с мультисистемным воспалительным синдромом. Он провоцирует появление новых симптомов различных комплексов заболеваний, которые требуют изучения, диспансерного наблюдения и реабилитации. Ковид у детей обычно протекает в легкой форме, но после него тянется след, который еще необходимо изучать. Неприятные сюрпризы не исключены.

- Возрастные педиатры выбиты. Это еще одно наследие коронавируса. Часть врачей сами покинули профессию из опасения за свою жизнь, другие не смогли справиться с последствиями болезни, третьи ее не перенесли. Но на смену покинувшим профессию аксакалам приходит молодежь, которая активно перенимает опыт предшественников.

- Выросла роль приемно-диагностических центров. Пациенты чаще обращаются в ДРКБ, где помощь оказывается круглосуточно, а диагнозы выдают за 2–3 часа, а не через неделю. Поэтому в детской больнице такой перегруз больных, число обращений превышает 300 в сутки. Будущее за круглосуточными приемно-диагностическими отделениями (ПДО), говорят врачи. Этот тренд необходимо учитывать при проектировании новых стационаров, и примеры уже есть: городская больница №1 предусмотрела ПДО при строительстве нового здания.

- «Группы быстрого реагирования». Руководство ДРКБ культивирует создание в мессенджерах многоуровневых групп главврачей больниц и районных педиатров. Как только появляется сложный или срочный случай — медики сразу пишут в закрытой группе: там-то и там-то такой-то ребенок, нужно срочно то-то. Нужные специалисты мгновенно отправляются туда — это быстро и просто.

- Развитие благотворительных фондов. Такие организации, как «Дом Роналда Макдоналда», «Линия жизни», WorldVita, «Махеев», помогают ряду медицинских учреждений оперативно проводить дорогостоящее лечение и создают возможности транспортировки детей в федеральный центр.

В 2021 году в Татарстане родились 40,9 тыс. детей. Из них в перинатальном центре при РКБ на свет появились около 8 тыс. детей, 17% из них — раньше срока

В 2021 году в Татарстане родились 40,9 тыс. детей. Из них в перинатальном центре при РКБ на свет появились около 8 тыс. детей, 17% из них — раньше срока

«Патологий стало больше из-за новых технологий»: с чем борются неонатологи?

В 2021 году в Татарстане родились 40,9 тыс. детей. Из них в перинатальном центре при РКБ на свет появились около 8 тыс. малышей, и 17% из них — раньше срока. Еще 20 лет назад многие из последней категории погибали или были обречены на инвалидность, а теперь их спасают неонатологи — первые врачи, которые встречают нас в этом мире. Наш рейтинг начинается с них.

«Поторопившиеся» родиться — так недоношенных детей называют неонатологи. Потенциально у таких детей есть риск патологий, которые выявляются впоследствии, поэтому родителям советуют начинать наблюдение даже не с внутриутробного развития ребенка, а с обследования перед зачатием. Это позволяет оценить состояние организма женщины, исключить факторы, которые мешают зачатию, подготовить организм к вынашиванию ребенка и родам, снизить риск осложнений беременности.

В последнее время деятельность неонатолога все чаще выходит за пределы его неофициального титула «врач первых 28 дней». С некоторыми пациентами такие медики не расстаются годами, подсказывая, на что в здоровье акцентировать внимание. Мессенджеры таких врачей полны благодарных сообщений от родителей, где их называют не иначе, как спасителями, и продолжают общение долгие годы после операций. «Это командная работа: один врач, даже если он великое светило, успеха на своем поприще не добьется», — отмахиваются они от комплиментов.

Ребенок до 9 месяцев живет в утробе матери и получает от нее все необходимое. При преждевременных родах неонатологи должны оказать своим пациентам жизненно необходимый уход, подобрать сложнейший набор микроэлементов, который позволят ему вырасти в здорового человека без патологий. «Все, что окружает такого ребенка, функционирует с большим истощением, и наша задача — помочь этому малышу, — объясняет заведующая отделением для новорожденных детей РКБ Альбина Идиатуллина. — Мозг новорожденного настолько незрелый, что у него количество извилин меньше, а сами они не такие глубокие, как у доношенного малыша. Мозг и органы созревают только благодаря качественному подбору питания, которое подается через вены».

В стационаре такие пациенты задерживаются на месяцы. Любая ошибка или недосмотр может привести к инвалидности ребенка, и тогда он будет обречен всю жизнь мотаться по врачам. Почти всегда дети-инвалиды сильно бьют по бюджету и даже разрушают семьи.

«Патологий стало больше, — признает Идиатуллина. — Это связано с появлением новых технологий, которые позволяют женщине забеременеть и родить. Даже те заболевания, с которыми роды раньше были противопоказаны, такие как сахарный диабет, порок сердца, аутоиммунные заболевания, теперь не помеха — женщина может с ними забеременеть и выносить ребенка до срока, при котором у него минимальные риски для жизни».

Любопытное наблюдение неонатологов — в разгар коронавируса было много случаев досрочного родоразрешения, когда состояние больной матери вызывало опасения за жизнь ребенка. Однако в целом количество недоношенных людей значительно не увеличилось. «Природа делает так, что их количество остается примерно на одном уровне», — объясняет Идиатуллина.

На выхаживании «торопливых» детей роль неонатолога не заканчивается. В РКБ применяют внутриутробное лечение, чтобы предотвратить формирование пороков. Бывает, недоношенному ребенку требуется операция и его переводят в ДРКБ. Например, на сроках в 15–25 недель может потребоваться хирургическое лечение нарушения кровотока между двумя однояйцевыми близнецами. В этом случае взаимодействие между плодами выстраивается так, что один становится донором, а второй — реципиентом. Нередко случается так, что один близнец полностью выкачивает все соки из другого и тот погибает в утробе. Неонатологи своевременно восстанавливают этот баланс.

Чаще всего неонатологи сталкиваются с сердечными пороками, хромосомными болезнями, такими как синдром Дауна, проблемами в развитии мочеполовой системы, например гидронефрозом (накопление мочи в почках) или поликистозом (заболевание яичников).

«Сейчас мы владеем современными инструментами диагностики и лечения, научились выявлять предпосылки различных патологий, а внедрение в ближайшем будущем в России неонатального генетического скрининга на 37 наследственных заболеваний позволит существенно снизить показатели детской смертности и предотвратить развитие тяжелых осложнений и инвалидности», — рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» детский нейрохирург, главврач городской детской больницы №1 Владимир Филатов.

«В реанимации РКБ пациентов не много, но выходить ребенка весом в 500-700 граммов так, чтобы он к одному году не уступал в развитии другим детям — подлинное искусство врачевания»

«В реанимации РКБ пациентов не много, но выходить ребенка весом в 500-700 граммов так, чтобы он к одному году не уступал в развитии другим детям — подлинное искусство врачевания»

«Даже хирурги были шокированы тем, что ребенок выжил»: «микропедиатры» Татарстана

Неонатологов в Татарстане несколько десятков. У них за дверью не выстраивается очередь из пациентов, как у обычных терапевтов, они имеют дело только с уникальными случаями. «В реанимации РКБ пациентов немного, но выходить ребенка весом в 500–700 граммов так, чтобы он к одному году не уступал в развитии другим детям, — подлинное искусство врачевания», — отзываются о неонатологах врачи других специальностей.

Для нашего материала мы отобрали 10 лучших специалистов. Идиатуллина и завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Зульфия Мухаметзянова 32 года назад одновременно пришли работать в РКБ. В 1989 году методы лечения детей отличались от современных. «Как мы лечили желтухи [у новорожденных]? Дети получали достаточно интенсивную агрессивную инфузионную терапию, чтобы у них был фиксированный диурез (способ дезинтоксикации для быстрого удаления из организма токсических веществ за счет увеличения количества вырабатываемой мочи — прим. ред.) Терапия совершенствуется, мы все эти годы изучаем новорожденного ребенка, поэтому и терапия становится лучше подобранной для малыша», — вспоминает Идиатуллина.

Дети — самые честные пациенты, повторяет собеседница нашего издания: «Они никогда не врут и не кокетничают. Если ребенок плачет, значит, болеет, ему больно, ему нужна помощь. А другой уснуть не может, ему надо, чтобы рядом положили руку: „Мы здесь, рядом, все хорошо“. И он уснет».

В 2016 году в РКБ привезли 24-летнюю беременную с головными болями, ничто не предвещало тяжелого случая. Однако при обследовании у нее обнаружилась аневризма — расширение стенки сосуда головного мозга. «А ночью катастрофа — разрыв аневризмы (внутримозговое кровоизлияние — прим. ред.), — рассказала Мухаметзянова. — Ребенку 28 недель, вес менее килограмма. Надо было спасти женщину, родоразрешить, а потом отдать ее на операционный стол нейрохирургам».

После кесарева сечения неонатологам выдали бездыханное тельце малыша. «Он был уже все, — призналась врач. — Мы его реанимировали, выходили и в итоге спасли две жизни. Даже хирурги оказались шокированы тем, что ребенок выжил. Он вообще не должен был родиться».

Тройку руководителей отделений замыкает завотделением патологии новорожденных и недоношенных детей РКБ Фарида Шагимарданова. Она закончила в 2002 году КГМУ и сразу устроилась в ДРКБ, в отделение патологии новорожденных. В 2016 году сменила работодателя на РКБ. Фарида Василовна специализируется на выхаживании недоношенных малышей и лечении детей с гемолитической болезнью (массивный распад эритроцитов у новорожденных, одна из основных причин развития желтухи).

В отделении Мухаметзяновой работает анестезиолог-реаниматолог РКБ Гульназ Мостюкова. «У нее нет шаблона, ко всем находит свой подход», — рассказывают о ней коллеги. Мостюкова много внимания уделяет обучению мамы, объясняет, как ей придется изменить ритм жизни, питание, какие родившемуся раньше срока ребенку нужны микроэлементы, уход. «Она меня вытащила из шокового состояния после того, как произошли со мной не предвиденные обстоятельства (преждевременные роды, куча диагнозов, один из них ДЦП, спустя сутки кома ребенка, через пять дней, не выходя из комы, смерть). Она меня курировала до тех пор, пока я не родила второго здорового ребенка. Благодаря ей я стала счастливой мамой! И до сих пор со мной на связи. Низкий поклон вам!» — такой отзыв в адрес Мостюковой на сайте РКБ оставила одна из ее пациенток.

У коллеги Мостюковой Екатерины Немировской большой стаж неонатологом в ДРКБ. Она знакома как с принципами лечения, так и выхаживания детей, и оба использует в своей работе.

Розе Хакимовой и Ирине Агаповой собеседники нашего издания отдают пальму первенства по опыту в неонатологии. Обе посвятили профессии более 40 лет, обе стояли у истоков профессии. Роза Насиховна начала работать в РКБ еще в те времена, когда слова «неонатолог» не существовало, врачей такой специальности называли «микропедиатры». «Она с нуля создала детскую службу в РКБ, с 1982 года работала педиатром родильного отделения, — говорят о ней коллеги. — Какое бы время суток ни было, какой бы ни был день, если ребенку нужна помощь, она всегда на рабочем месте. Когда она на работе, мы все чувствуем себя надежнее».

Кандидат медицинских наук Елена Волянюк создала и возглавила казанский центр катамнеза недоношенных детей детской горбольницы №1. Елена Валерьевна умудряется совмещать педиатрию с наукой, говорят о ней коллеги, а неонатологом работает с 1990 года.

Неонатолог ДРКБ Гульнара Сагеева внесла личный вклад в медицинскую практику лечения упомянутого выше синдрома короткой кишки. Отметим, все подобные операции проводятся только в ДРКБ. При участии Сагеевой и команды неонатальных хирургов ДРКБ разработаны методические рекомендации по ведению детей с атрезией пищевода от рождения до подросткового возраста. При ее участии в Татарстане в этом году был создан «Детский центр синдрома короткого кишечника», аналогов которому в других регионах нет. В Татарстане за 7 лет смертность среди детей с синдромом короткой кишки снизилась с 90 до 8,5%.

Наталья Афанасьева 12 лет заведует отделением новорожденных — врач-неонатолог нижнекамской детской горбольницы с перинатальным центром. По отзывам коллег, она профессионально владеет навыками оказания интенсивной, экстренной и реанимационной помощи новорожденным. Совмещает работу в должности врача-неонатолога в отделении новорожденных.

Если «спасатели»-неонатологи проводят с детьми не более 28 дней, то обычные педиатры провожают детей до совершеннолетия

Если «спасатели»-неонатологи проводят с детьми не более 28 дней, то обычные педиатры провожают детей до совершеннолетия

«Всех детей знает, всех помнит настоящий, советский, доктор»: столпы педиатрии Казани

Если «спасатели»-неонатологи проводят с детьми не более 28 дней, то обычные педиатры провожают детей до совершеннолетия. Они замечают просыпающиеся в ребенке опасные заболевания и лечат малышей от тьмы инфекций. Зачастую их лечение помогает сохранить психологическое здоровье родителей.

Один из самых выдающихся педиатров Казани — Ильдус Лутфуллин. Заведующий отделением педиатрии детской горбольницы №1 по специальности врач-кардиолог, выпускник казанского медуниверситета. Вместе со своим коллегой Ильнуром Закировым из ДРКБ Лутфуллин почти 1,5 года трудился в «ковидном» госпитале, в который превратили 1-ю больницу. В 16-летний стаж работы Лутфуллина вписаны не только медицинские, но и академические достижения. Он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Психосоциальный статус подростков с эссенциальной артериальной гипертензией», сейчас работает на кафедре педиатрии в КГМА, автор более 60 научных публикаций, в том числе двух монографий, статей в иностранных научных журналах. В область его научных интересов входит детская спортивная кардиология, проблемы детского ожирения, неонатальная кардиология. «Как педиатр он ведет грандиозную работу. Очень начитанный, толковый врач», — характеризуют его коллеги.

Вместе с техникой за десятилетия эволюционировали детские болезни. Первым номером в списке стоят последствия гаджетизации — самого актуального вопроса на всех педиатрических форумах. Поколение, которое стало пользоваться гаджетами с детства, подрастает с целым букетом заболеваний, которые распускаются прямо на глазах. В их числе заболевания опорно-двигательного аппарата. Нарушение осанки в первом классе наблюдаются у 10% детей, а в 11-м — уже у 90%. Гаджеты вызывают ухудшение зрения, а еще нарушения связывают с психическими расстройствами детей.

Педиатры все чаще сталкиваются с гастроэнтерологическими заболеваниями — питание маленьких пациентов в последние годы значительно ухудшилось. Растет число больных сахарным диабетом.

Обострились социально обусловленные болезни — ожирение захватывает не только подростков, но и детей детсадовского возраста, грудничков и даже проявляет себя при внутриутробном развитии малышей. «Это социально обусловленные метаболические „поломки“, они тянутся из материнского организма», — объясняют врачи.

Выросло число детей с задержкой речевого развития, рассказала нашему корреспонденту руководитель клиники «Эрда Медицина» Эльвира Фатхуллина. «Принято полагать, что сейчас все начинают говорить поздно. Неправда. У родителей, которые занимаются со своими детьми, общаются с ними, в год-два ребенок говорит слова и предложения», — уверена собеседница нашего издания.

Наталия Фирсова — врач-кардиолог из ДРКБ, на которой держится вся детская кардиоревматология. Ее коллега Людмила Поладова заведует отделением нефрологии и помимо практики уделяет время научной деятельности. Вместе с коллегами она публиковалась в журнале «Клиническая медицина» с рассказом из практики об аутосомно-рецессивном поликистозе почек. Замыкает тройку врачей ДРКБ педиатр изоляционно-диагностического отделения Миляуша Исмагилова. По рассказам коллег, она берет на себя очень тяжелых пациентов с сочетаниями соматической и инфекционной патологий.

Анна Шишкова принимает в детской поликлинике «Азино» и считается одним из лучших специалистов в первичном звене. «Очень спокойный, благородный человек, она еще мою дочь принимала, достойнейший врач», — отзываются о ней коллеги. Ее коллега, кандидат наук Галина Кулакова, отдала педиатрии 50 лет. Пациентов она принимает в детской поликлинике №9. «Единственная, кто после пяти педиатров (начиная от патронажного, заканчивая платными) поставила малышке новорожденной точный диагноз — „атопический дерматит“. Сразу подобрали смесь, схему лечения, уход за кожей. Я бесконечно благодарна, что нарвалась на нашу спасительницу», — отзываются о ней пациенты на сайте «ПроДокторов».

Гузель Мансурова из потомственной семьи медиков. Врачом работает ее мама, супруг, дочь и ближайшие родственники. Гузель сразу знала, что станет врачом, закончила педиатрический факультет, с детства любила возиться с малышами. Она прошла путь от участкового педиатра первичного звена до доцента педиатрии, была ученицей одного из ведущих педиатров Татарстана, почетного профессора научного центра здоровья детей минздрава РФ, член-корреспондента Академии наук РТ Станислава Мальцева.

Луиза Агакова принимает пациентов в детской поликлинике №6 и клинике «Эрда Медицина». «Ее невероятно любят пациенты за точность, она всегда четко ставит диагноз и дает понятные рекомендации. К ней всегда полная запись. Она всех детей знает, всех помнит, настоящий, советский, доктор», — характеризуют ее коллеги.

«Тяжело тягаться с РКБ и ДРКБ, но для «оборонного» звена второго уровня мы держимся неплохо», — с достоинством говорят районные врачи

«Тяжело тягаться с РКБ и ДРКБ, но для «оборонного» звена второго уровня мы держимся неплохо», — с достоинством говорят районные врачи

«Мамонты», «колоссы» и врачи с большой буквы: лучшие педиатры Татарстана

Принято полагать, что лучшие врачи сосредоточены в Казани, но и в других районах республики есть педиатры высочайшего класса. «Тяжело тягаться с РКБ и ДРКБ, но для „оборонного“ звена второго уровня мы держимся неплохо, — с достоинством говорят районные врачи. — Правда, хотелось бы улучшить материально-техническую базу. У нас достойные кадры, они хотят учиться и развиваться, но бо́льшая их часть уходит в платные клиники или уезжает в Казань, где больше возможностей».

В число лучших педиатров республики наши эксперты включили заведующую отделением нефрологии камского детского медицинского центра Анну Степаненко. «Доктор с опытом работы в неотложке, думающий врач, еще не потерявший эмпатию к пациентам», — отзываются о Степаненко сотрудники. Кстати, коллега Степаненко по КДМЦ Екатерина Семушкина получила народное признание — стала победительницей конкурса «Лучший детский врач – 2020».

Челнинского педиатра, врача скорой помощи Николая Зотова («Медицина-24»), называют перспективным молодым доктором. Врача с 15-летним стажем из частной медицины хвалят как хорошего организатора и достойного педиатра. «Да, детей он никогда не спасал, но в своей клинике добился больших успехов, а не просто набрал педиатров и оказывал платные услуги», — описали собеседники нашего издания.

В отличие от него, у Валентины Хенвен из детской городской поликлиники №2 50-летний стаж работы. Ее называют продолжателем дела великого челнинского педиатра Флюры Ахмеровой, в 1990-е возглавлявшей детскую поликлинику №4 и практиковавшей до 80 лет.

У Елены Батуевой («Клиника 03») за спиной 20 лет работы в стационаре. По признанию коллег, детский кардиолог реально спасала детские жизни, и не раз. «Умная, профессиональная, с логическим мышлением, со всех сторон хороший доктор», — такую характеристику выдали нам коллеги.

Из плеяды нижнекамских педиатров выбивается Зульфия Хайрутдинова, участковый врач ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром». За 33 года Хайрутдинова повысила на своем участке процент охвата грудного вскармливания детей до года и расширила охвата профилактическими прививками до 96–98%. Благодаря ее усилиями снизилось число детей с хронической патологией.

Рамзия Охотина устроилась в Альметьевскую детскую горбольницу в 1990 году, вернувшись на родину из далекого Архангельска сразу после окончания мединститута с красным дипломом. Лауреат конкурса «Ак чэчэклэр» 2013 года треть века отдала педиатрии. «Я не карьеристка. Мне дорого здоровье моих маленьких альметьевцев и спокойствие их мам и пап, дедушек и бабушек. Работа — мое хобби, в которой главное — знания, опыт и интуиция», — рассказывала Рамзия Ханифовна на вручении премии.

Отдельно стоит упомянуть детских врачей других специальностей. Лидерские позиции здесь вновь удерживает ДРКБ. Пульмонологи Ильнур Закиров и Диляра Шагиахметова (ведущий специалист клиники «Медэксперт Детство») работают уже много лет, и на их долю постоянно выпадает спасение детских жизней. Гастроэнтеролога Алмазию Шакирову с любовью называют «мамонтом, который постоянно развивается».

Челнинский КДМЦ не может обойтись без опытного невролога Анны Новиковой, а казанская детская горбольница №1 — без пульмонолога Фариды Пироговой и гематолога Елены Лемазиной.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 38

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.