Мировой рынок композитов — $3 миллиарда. На Россию приходится 0,5%. Чтобы сократить разрыв, участники промышленного кластера данной отрасли намерены в 10 раз увеличить потребление композитных материалов в России — с 300 тонн в год до 3 тысяч. За прошедшем накануне в ОЭЗ «Алабуга» мозговым штурмом, как это сделать, следил корреспондент «БИЗНЕС Online».

В сессии приняли участие представители более 30 организаций, в том числе госорганов. Модератором встречи выступил директор ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко

В сессии приняли участие представители более 30 организаций, в том числе госорганов. Модератором встречи выступил директор ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко

«В СОВЕТСКИЕ ВРЕМЕНА СТРАНА ЗАНИМАЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ КОМПОЗИТОВ. С ТЕХ ПОР МЫ СИЛЬНО ОТСТАЛИ»

Всего в сессии приняли участие представители более 30 организаций, в том числе госорганов. Модератором встречи выступил директор ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. Предваряя мероприятие, он пояснил журналистам, что создание кластера позволит выстроить единую технологическую цепочку от производства материалов до конечных изделий. Это решит целый ряд задач в преодолении технологических барьеров и позволит бизнесу более активно инвестировать в реализацию новых проектов, сократить сроки создания и внедрения новых продуктов.

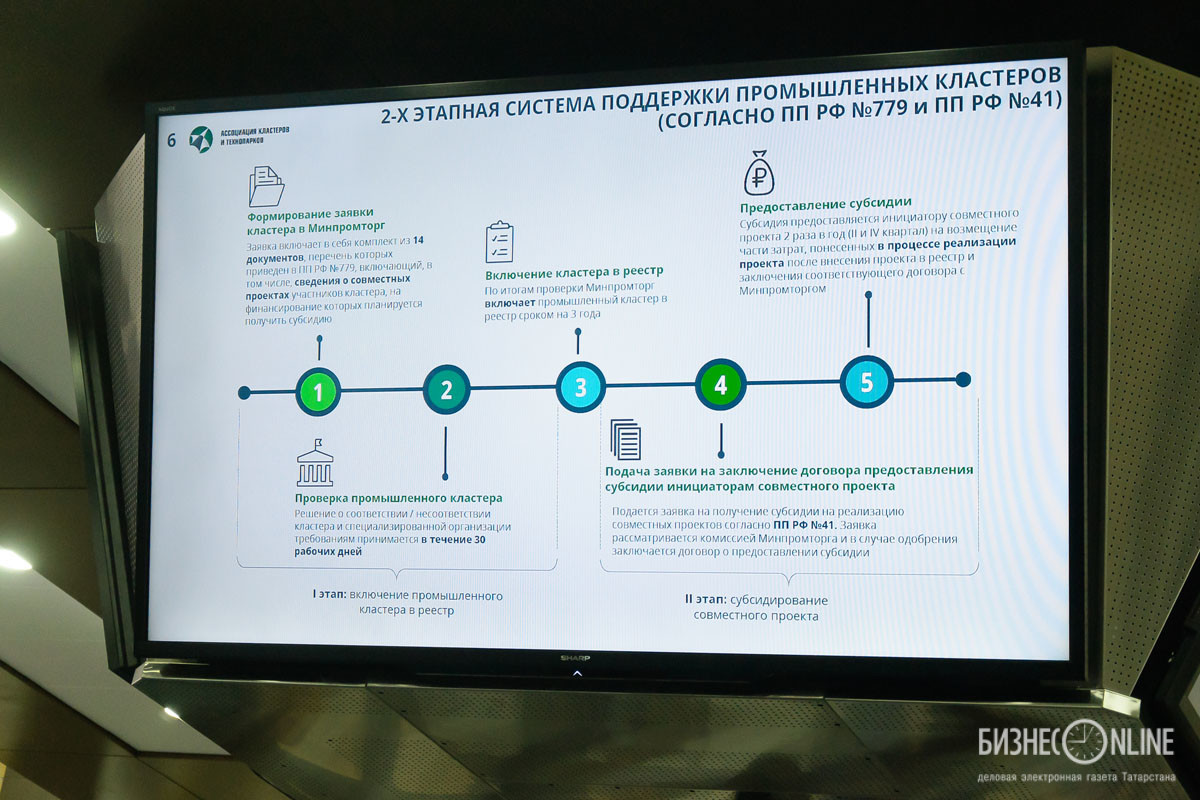

«Механизм промышленного кластера является уникальным — это одно окно, в рамках которого поддерживается выпуск промышленной продукции на каждом этапе жизненного цикла: от разработки до постановки на производство, — объяснил Шпиленко. — Все предприятия, которые войдут в кластер, а впоследствии в реестр минпромторга, получат статус участника промышленного кластера. Имея такой статус, каждое предприятие может претендовать на возмещение понесенных затрат. Это даст возможность инвесторам более активно искать новые проекты, понимая, что риски, связанные с производством, снижаются. И если государство их поддержит, рентабельность производств резко возрастет».

В начале встречи директор ассоциации вспомнил советские времена — тогда наша страна занимала третье место в мире по потреблению композитных материалов. Но с тех пор мы здорово отстали. И о восстановлении отрасли в последнее время стали говорить все чаще с самых высоких трибун, вплоть до президента Владимира Путина. «И вот благодаря локомотиву — компании Umatex — запущен механизм консолидации отрасли», — сказал Шпиленко.

Надо пояснить, что одним из жестких условий промышленных кластеров для попадания в реестр минпромторга является то, что руководить им должна специализированная управляющая компания. В данном случае это бренд Umatex Group (юрлицо — АО «НПК „Химпроминжиниринг“»). Фирма входит в госкорпорацию «Росатом» и является управляющей компанией его дивизиона «Перспективные материалы и технологии». Шпиленко также добавил, что промышленный кластер минпромторга — это совсем иное объединение, чем, например, инновационно-промышленные, которые курирует минэкономики. Среди требований к первым кроме собственной УК есть и такие: в него должно входить не менее 10 промпредприятий, в том числе хотя бы одно, реализующее конечную продукцию; не менее 20% продукции от каждой компании должно использоваться ее партнерами по кластеру; производительность труда выше средней по субъекту, не менее 50% рабочих мест — высокопроизводительные; сотрудничество с учреждениями высшего или среднего профессионального образования и т. д.

На данный момент в стране действует 18 промышленных кластеров, которые включены в реестр минпромторга и в которые входят предприятия 21 субъекта. Объем инвестиций их участников в 2016 году составил 50 млрд рублей, заявлено 37 совместных проектов, объем производства импортозамещающей продукции на всех — 39,2 млрд, к 2020 году на предприятиях будет дополнительно создано 13,2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

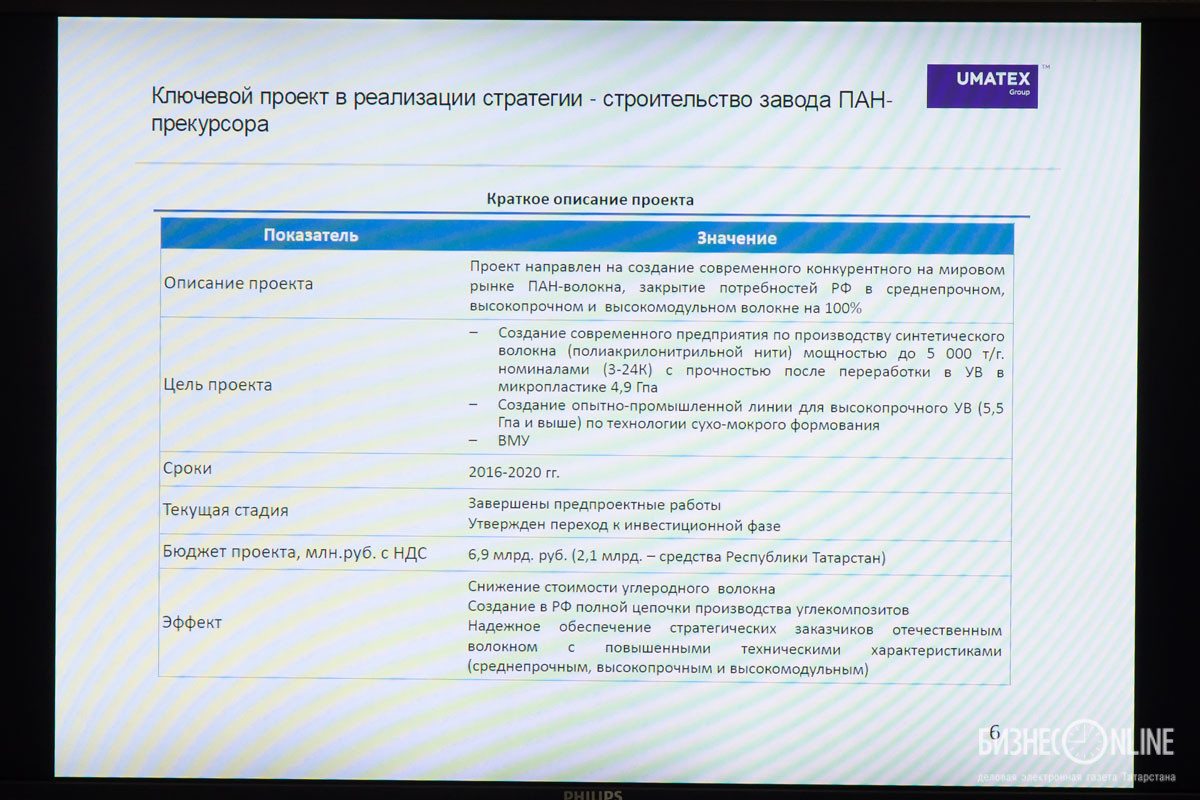

ПЕРВЫЙ ИНВЕСТПРОЕКТ КЛАСТЕРА ОБОЙДЕТСЯ В 6,9 МЛРД РУБЛЕЙ

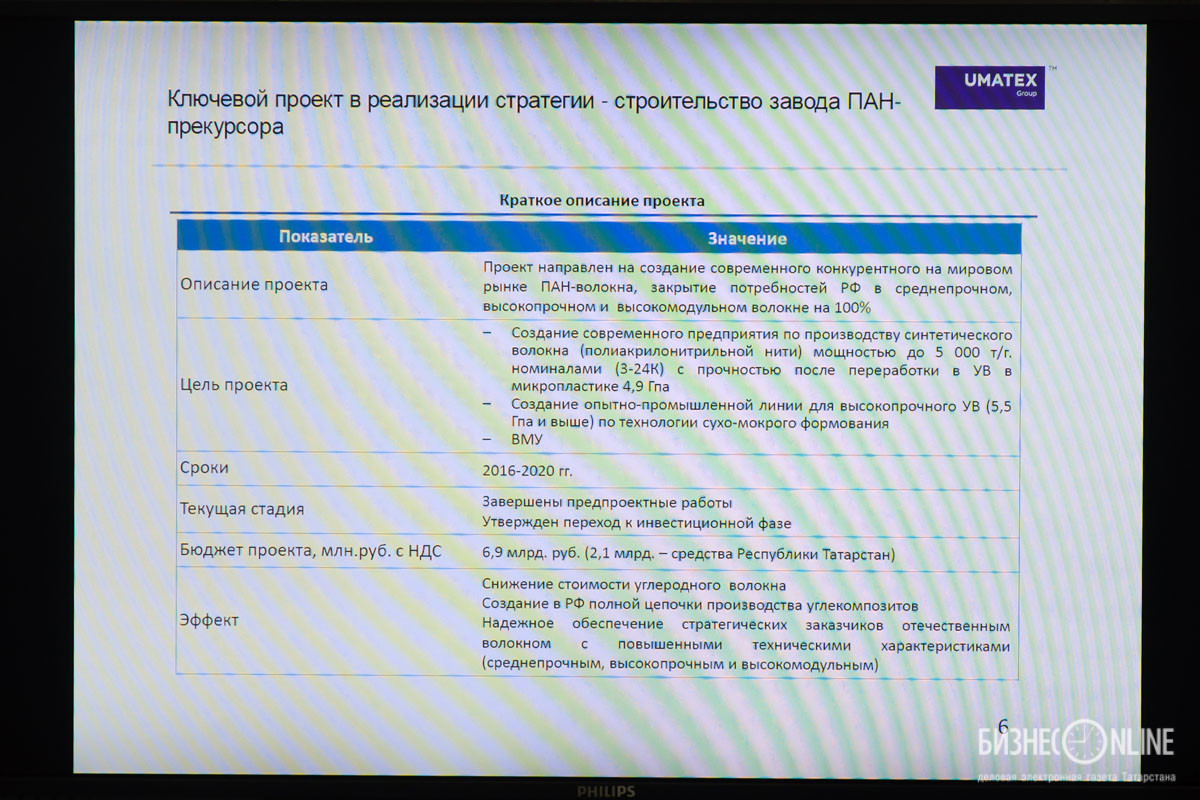

Первым инвестиционным проектом композитного кластера станет создание на территории ОЭЗ «Алабуга» завода по производству полиакрилонитрильного волокна, или ПАН-прекурсора, — сырья для углеродного волокна. Напомним, что в рамках петербургского международного экономического форума президент РТ Рустам Минниханов и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев подписали соглашение о его строительстве. Завод создаст второй прецедент для «Алабуги», когда управляющая компания ОЭЗ сама вложится в создание нового резидента. Как отметил на форуме гендиректор «Алабуги» Тимур Шагивалеев, ни одна другая ОЭЗ в России такой практики не ведет.

Общие инвестиции в производство ПАН-прекурсора составят 6,9 млрд рублей, из которых на 2,1 млрд ОЭЗ профинансирует строительство помещений: предоставит площадку, возведет здания и обеспечит их энергоресурсами. Помещения «Алабугой» строятся для сдачи в аренду, но под нужды конкретного резидента. При таком раскладе срок окупаемости вложений составит 11 лет. «Росатом» же обеспечит проектирование завода, поставку технологий и, собственно, его работу в дальнейшем. Все это обойдется госкорпорации в 4,8 млрд рублей.

Одним из направлений поставок станет Китай, и в феврале 2016 года в КНР действительно ушла первая партия углеродного волокна марки Umatex

Одним из направлений поставок станет Китай, и в феврале 2016 года в КНР действительно ушла первая партия углеродного волокна марки Umatex

По проекту завод будет выпускать 5 тыс. т сырья в год с возможностью увеличить производство до 25 тыс. т, а число сотрудников вырастет со 120 до 700 человек. Республика и госкорпорация намерены начать стройку уже в этом году и полностью реализовать проект в 2020-м.

Будущий потребитель сырья — ультрасовременный завод «Алабуга-Волокно» — стоимостью 3,3 млрд. рублей, напомним, тоже строился по заказу «Росатома» холдинговой компанией «Композит». Госкорпорация вложила в него 1,3 млрд рублей, еще 2 млрд добавил федеральный бюджет. Производство углеволокна было запущено в промышленную эксплуатацию в мае 2015 года, и Минниханов уже тогда намекал, что «Алабуга-Волокно» — только начало высокотехнологичного производства, важного в том числе и для предприятий республики — производителей вертолетов и автомобилей. Завод в четыре раза нарастил отечественные мощности по выпуску углеволокна, существенно снизив его себестоимость и тем самым простимулировав выход отрасли из высокотехнологичных ниш в бытовые. К примеру, сейчас углеродное волокно из «Алабуги» поставляется резиденту челнинского ТОСЭРа, на завод «Заряд» Даниса Зарипова: оно используется как сырье для карбоновых клюшек. Кроме того, уже на открытии производства гендиректор «Композита» Леонид Меламед заявлял «БИЗНЕС Online», что одним из направлений поставок станет Китай. В феврале 2016 года в КНР действительно ушла первая партия углеродного волокна марки Umatex.

«РОСАТОМУ» ИНТЕРЕСНЫ И КЛЮШКИ, И АВТОМОБИЛИ, И БЕСПИЛОТНИКИ

Гендиректор АО «НПК „Химпроминжиниринг“» Александр Тюнин рассказал, почему именно «Росатом» стал инициатором создания кластера. По его словам, в госкорпорации по долгосрочной стратегии развития поставлена цель — к 2030 году достичь во всей выручке доли в 30% от новых видов бизнеса, не связанных со строительством АЭС и обеспечением их деятельности. Сегодня эта доля существенно ниже. И композиты включены в приоритетный перечень. В связи с этим и было принято решение о строительстве в татарстанской ОЭЗ сначала компании «Алабуга-Волокно», а теперь и завода по производству ПАН-прекурсора. По словам Тюнина, продукция данного предприятия уже успешно прошла испытания у производителей самолетов и кораблей. Теперь стартует процесс ее сертификации, после чего начнутся поставки.

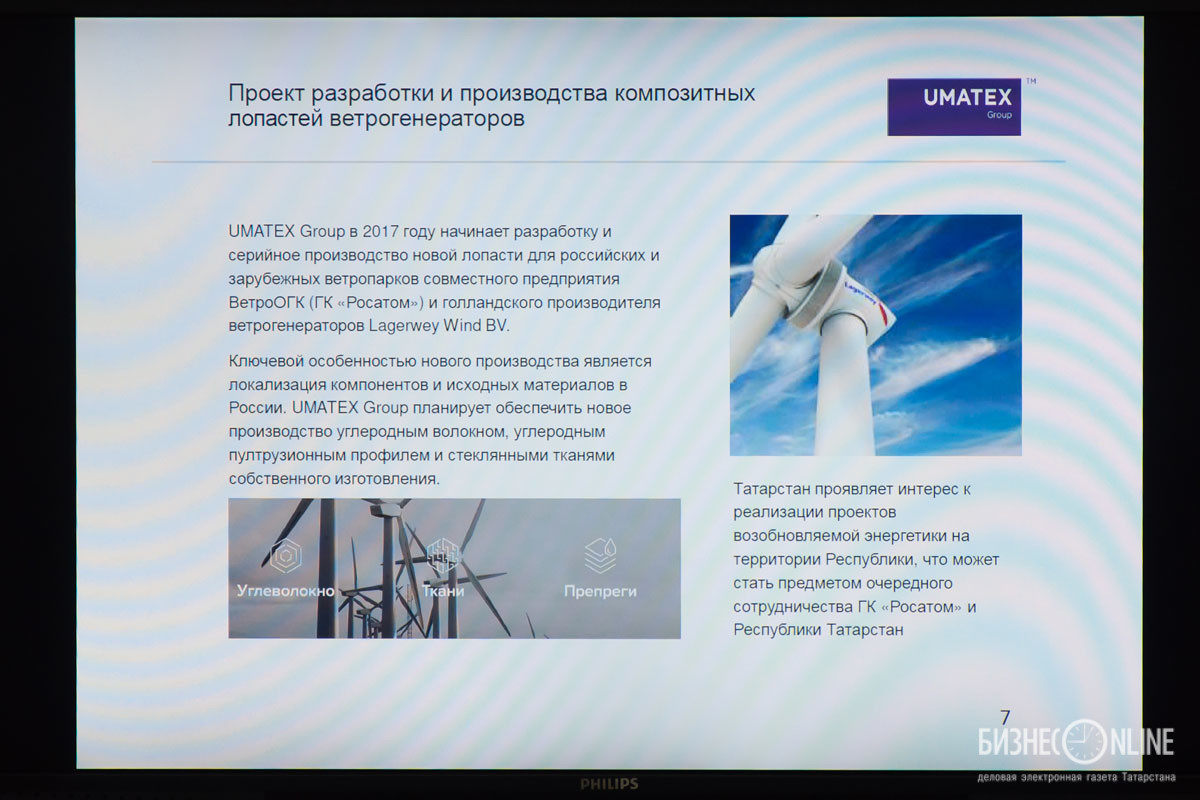

Кроме того, «Росатом» собирается развивать и ветроэнергетику. При этом будет налажено производство лопастей из композитов с локализацией в 85–88%. Далее госкорпорации интересен и выпуск сверхлегких композитных баллонов. Уже есть заинтересованность в них КАМАЗа, ГАЗа, компаний, производящих автобусы, а также нефте- и газодобывающих.

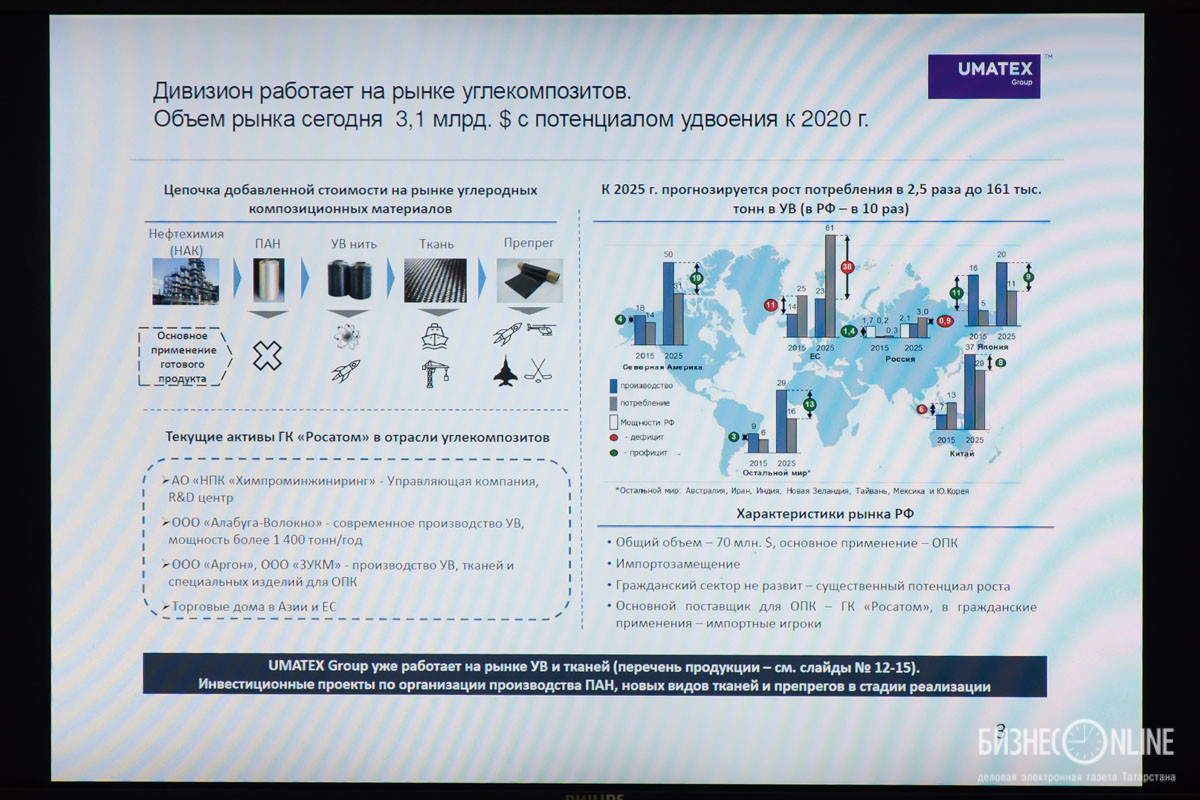

Что же касается положения России на мировой арене в плане производства и потребления композитных материалов, то они ох как далеки от идеальных. «Если мировой рынок углеволокна в денежном эквиваленте оценивается в 3 миллиарда долларов, то российский рынок составляет от него менее 0,5 процента, — просветил собравшихся Тюнин. — В деньгах это порядка 70 миллионов долларов. По итогам 2016 года потребление углеводородного волокна составило порядка 65 тысяч тонн, из которых 20 процентов потребляет Китай. Среди производителей лидерами являются японские и американские компании, которые обеспечивают всю линейку композитных материалов. При этом рынок Китая является глубоко дефицитным. Сегодня там присутствуют все мировые производители. Но там очень активно развивают эту отрасль, строятся несколько линий по производству углеродного волокна. В течение 10 лет Китай планирует полностью закрыть все свои потребности и выйти в активную экспортную экспансию. Европейский рынок тоже очень дефицитный и быстрорастущий. И он для нас крайне интересен, так как по маржинальности он лучше, чем азиатский. И по сферам применения он очень широк».

Потребление углеродного волокна в России составляет всего 300 т в год. В «Росатоме» ставят цель — к 2025 году увеличить рынок в 10 раз, то есть до 3 тыс. тонн. «Задача на первый раз кажется сложной. Но с учетом конкретных проектов, которые мы уже прорабатываем, она видится вполне решаемой. И мы ищем инструменты расширения сферы применения композиционных материалов в отраслях, где сегодня превалирует металл, с учетом того, что композиционные материалы более прочные и легче. Это самая быстрорастущая отрасль в мире».

Что касается схемы кооперации участников композитного кластера, то, по представленной схеме, цепочка начинается с производства нитрил-акриловой кислоты, которым занимается «Саратоворгсинтез». Далее цепочка переходит к «Композит-Волокну» из того же Саратова и к новому заводу ПАН-прекурсора, который появится в Татарстане. Следующая стадия — выпуск углеволокна, им занимаются «Алабуга-Волокно» и ООО «Аргон», что в Балаково. Они же производят и композитные ткани, препреги и материалы — это следующий этап, на котором подключаются также НПЦ «Углеродные волокна и композиты» (г. Мытищи) и ООО «Препрег-Дубна». Завершающая часть полной цепочки — выпуск готовой продукции кластера. Тут фигурируют пока пять предприятий: татарстанские КАМАЗ (автомобили и компоненты), «ЗаряД» (хоккейные клюшки) и ОКБ им. Симонова (беспилотные летательные аппараты), а также «Балаково Карбон Продакшн» (трубы, втулки и т. д.) и АО «ЦНИИСМ» (специальные композитные конструкции). Кроме того, в структуре несколько инжиниринговых компаний, вузы, технополисы. Впрочем, это не закрытая схема. Участникам стратегической сессии среди прочих материалов раздавали и анкеты потенциального партнера межрегионального кластера. Поэтому, каким кластер будет в окончательном виде, узнаем еще не скоро.

Альфия Когогина: «Сегодня сформировано 18 промышленных кластеров. Реестр ведет минпромторг. Кластера по композитной тематике нет, поэтому это своевременная кооперация»

Альфия Когогина: «Сегодня сформировано 18 промышленных кластеров. Реестр ведет минпромторг. Кластера по композитной тематике нет, поэтому это своевременная кооперация»

«ПО «ТРАНСМАШХОЛДИНГУ» И «ФРЯЗИНО», ПОСЛЕ ТОГО КАК ОНИ ПОЛУЧИЛИ ДЕНЬГИ, Я АКТИВНОЙ РАБОТЫ НЕ ВИЖУ»

От лица законодательной власти на мероприятии выступила депутат Госдумы РФ Альфия Когогина. Она напомнила, что впервые понятие промышленного кластера было дано в законе «О промышленной политике» в 2014 году. И, что немаловажно, для их поддержки были выделены ассигнования из бюджета. «Сегодня сформировано 18 промышленных кластеров, — сообщила депутат. — Реестр ведет минпромторг. Кластера по композитной тематике нет, потому это своевременная кооперация. И я уверена, что при правильном администрировании мы сможем добиться соответствующего эффекта — увеличения добавленной стоимости, повышения конкурентоспособности. Это будет способствовать территориальному развитию Московской, Саратовской областей и Республики Татарстан».

Кратко по теме высказались и представители вышеупомянутых регионов. При этом, Шпиленко прокомментировал, что «без поддержки местных властей никакой кластер не «полетит». Зампред правительства Саратовской области Александр Буренин ограничился общими словами в духе «мы готовы сотрудничать». А вот Олегу Исаеву, представителю министерства инвестиций и инноваций Московской области, адресовали другой вопрос — какой толчок развитию дали уже созданные на территории области два кластера — метровагоностроения на базе «Трансмашхолдинга» и «Фрязино»? Чиновник, вопреки ожиданию, ответил довольно скептически, если не сказать критически: «Кластер — это хорошо. По большому счету это ассоциация компаний, которые совместно могут решить общие проблемы по сырью, по технологиям, по оборудованию, которые в одиночку им не по силам. Кроме того, статус кластера позволяет получить финансовую поддержку от минпромторга. Почему сейчас все хотят попасть в реестр ведомства? Чтобы рассчитывать на эти субсидии. Но это ли должно быть главным? Хотелось бы, чтобы кластеры после создания выявляли проблематику, выходили в правительства субъектов, Российской Федерации для их решения. По „Трансмашхолдингу“ и „Фрязино“ я такой активной работы пока не вижу. Помимо того что они заявились на статус кластеров и получили деньги на проекты, не видел, чтобы они думали, как дальше развиваться». Далее Исаев пояснил, что если с композитным кластером будет иначе, то, конечно, правительство Московской области будет всячески его поддерживать.

Кроме того, по словам чиновника, недавно к нему пришли представители порядка 10 предприятий, которые занимаются производством промышленной керамики. Тоже хотят создать кластер. Но пока не могут договориться о финансировании специализированной УК, которую должны обеспечивать предприятия-участники. «Наверное, это самое сложное — поверить, скинуться деньгами, чтобы нанять реально грамотных специалистов, не секретарей за 20 тысяч рублей, а действительно умных людей, которые бы развивали кластер, — высказал Исаев свое мнение. — И я тогда подумал, что, может, дать такую меру поддержки, как финансирование затрат на создание специализированной УК. Но потом решил, что нет. Потому что если компании не вложатся своими деньгами, то они не будут заинтересованы в результате, они не будут активно участвовать в процессе». Далее Исаев и вовсе задался крамольным вопросом, а не являются ли кластеры организацией, дублирующей уже существующие ассоциации или союзы, которые есть практически во всех отраслях. Впрочем, он сам же свое сомнение и опроверг: кластеров пока еще слишком мало, их надо поддерживать. Но в будущем, считает представитель правительства Московской области, их число надо бы ограничивать.

В пику Исаеву выступил замминистра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев. «В Татарстане на сегодняшний день существует 6 кластеров, которые на самом деле работают, — сообщил он. — А то, что какие-то из них не попали в реестр минпромторга (в нем только один кластер РТ — пищевой — прим. ред.), то это всего лишь технический момент, мы им занимаемся. Не в реестре дело. Да, 200–500 миллионов рублей для любого бизнесмена важны. Но приведу такой пример: недавно у нас был создан кластер полимеров и автокомпонентов. Он не в реестре. Но на сегодня мы производим такой продукции на 4 миллиарда. Ни отчеты, ни протоколы неважны. Результат в любом случае оценивается в финансах. Вот тут поругали „Трансмашхолдинг“, говорят, что не видят результата, мне это очень обидно. Мы начали с ними взаимодействовать. И на сегодня все наши производители полимеров и автокомпонентов получили от них предварительные заказы и предварительные варианты совместной работы. Поэтому кластер — механизм рабочий».

Начальник отдела композитных и новых материалов минпромторга РФ Евгений Кравцов напомнил собравшимся, что уже с 2012 года в стране действует программа «Развитие производства композитных материалов», рассчитанная на 8 лет. За 4 прошедших года — до 2016-го включительно — по ней было предусмотрено финансирование в размере около 5 млрд рублей. По нему поддержан 31 проект. Среди тех, что уже реализованы, Кравцов назвал мост в Ульяновской области, при возведении которого были использованы композиты. «Есть в этой отрасли проблемы с нормативной документацией, — доложил чиновник. — Опять-таки в рамках этой программы было разработано более 400 нормативных документов — ГОСТы, стандарты. Если не хватает, то есть отдельный комитет по стандартизации, можно подавать заявку, там будут разрабатывать».

К этому Кравцов добавил, что одним из основных показателей работы программы является объем реализации продукции. К 2020 году он по композитной отрасли должен достичь 120 млрд рублей. По итогам 2016-го планка была установлена на уровне 50 млрд, фактический показатель оказался выше — 54 млрд рублей. Добавил Кравцов и дегтя. По программе 2012 года субъектам были даны рекомендации разработать региональные программы развития композитной отрасли. В Саратовской области ее нет, в Московской она еще только разрабатывается. «В Татарстане существует „дорожная карта“, — констатировал факт Кравцов. — На мой взгляд, этого недостаточно, потому что нужны конкретные шаги по развитию отрасли. Вот просто пример: сегодня ехали из аэропорта в „Алабугу“, я обратил внимание, что на опорах линий электропередачи используются деревянные изоляторы, все гнилые. Вопрос чей? На уровне субъекта можно ведь включить это в региональную программу».

«Вот сразу подсказали рынок сбыта, — отреагировал Шпиленко. — Можно сказать, что свою главную функцию выполнили».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 12

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.