Сегодня в День печати Республики Татарстан спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин высказал все, что наболело у него по отношению к нашей журналистской братии. Несмотря на праздничный повод, спикер отругал за «прогулы» еженедельных брифингов, за мелкотемье и отсутствие критического взгляда. Отдельная отповедь досталась Леониду Толчинскому и КФУ за невысокое качество кадров, правда, отдуваться за последнего пришлось Ильшату Аминову.

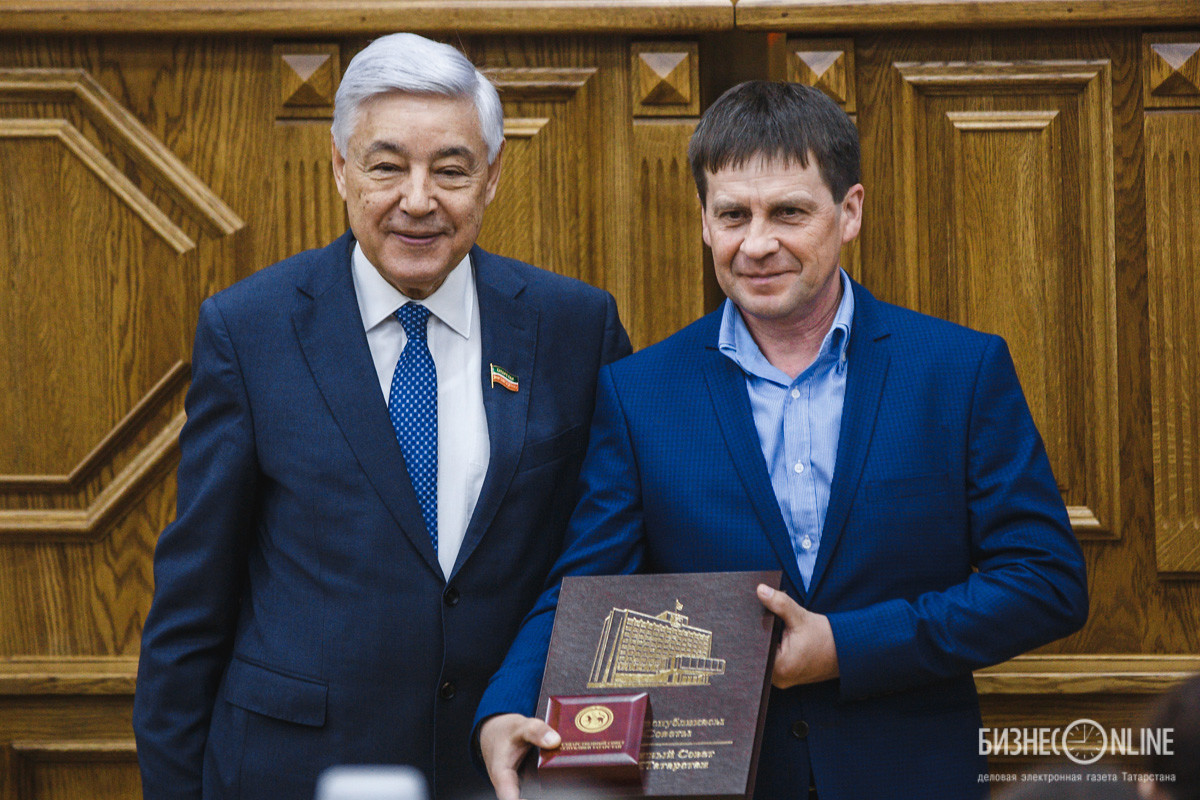

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня нашел целый час времени, чтобы поздравить журналистов с Днем печати Республики Татарстан

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня нашел целый час времени, чтобы поздравить журналистов с Днем печати Республики Татарстан

«МЫ ВСЕ РАВНО НЕМНОЖКО СЧАСТЛИВЕЕ, МЫ И РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПЕЧАТИ ОТМЕЧАЕМ, И ЕЩЕ СВОЙ ЕСТЬ»

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня нашел целый час времени, чтобы поздравить журналистов с Днем печати Республики Татарстан. В малом зале татарстанского парламента собрались руководители большинства СМИ республики. В предвкушении вечернего приема по случаю вручения журналистского конкурса «Биллур калям» медиадамы выгуливали элегантные летние костюмы и высокие каблуки. Оценивая наряды друг друга, они гадали, кому же сегодня вечером достанется машина, журналисты попроще обсуждали предстоящее застолье в редакции. В тесных рядах работников государственных СМИ не оказалось разве что главы «Татмедиа» Андрея Кузьмина, который, судя фотографиям в соцсетях, сейчас почему-то находится в отпуске, а также руководителя Высшей школы журналистики КФУ Леонида Толчинского, отдуваться за которого пришлось главе ТНВ и, как выяснилось, преподавателю Ильшату Аминову.

Открывая встречу, председатель союза журналистов РТ и вице-спикер Римма Ратникова лишь кратко заметила, что в календаре главы парламента сегодня огромное количество высоких встреч и собраний, и выразила надежду, что скромный журналистский праздник в этой пестрой кавалькаде событий не затеряется. После этого к трибуне с фактически программной 45-минутной речью-посланием журналистам выступил сам Мухаметшин. Он заметил, что не пропустил ни одной подобной встречи с тех пор, как 19 лет назад Верховным Советом РТ было принято решение о праздновании Дня печати республики. «Мы все равно немножко счастливее, чем в других субъектах, мы и российский День печати отмечаем, и еще свой есть», — начал спикер с позитива. Он уверен, что труд журналистов сегодня крайне востребован, ведь даже у жителей самых глухих деревень («Извините, что так говорю, у нас глухих деревень нет») сегодня есть телевидение, радио и интернет.

Так что даже в далеком агрызском селе Мухаметшина встречают расспросами про Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. «Вы представляете, какие вы востребованные люди? Вы еще себе цены не знаете, а может, и мы вас недооцениваем», — рассуждал Мухаметшин. Цитируя Ленина (пусть и не дословно), спикер напомнил, что печать, равно как и кино, — это важнейший инструмент воздействия на людей. Мол, вы можете как «подогреть какую-то часть общества», так и разъяснить и успокоить. «В руках власти вы инструмент общения с населением, создания настроения на территории республики», — заявил Мухаметшин чересчур уж откровенно. Все-таки не хочется думать, что СМИ — это всего лишь инструмент в руках власти.

Римма Ратникова выразила надежду, что скромный журналистский праздник в пестрой кавалькаде событий не затеряется

Римма Ратникова выразила надежду, что скромный журналистский праздник в пестрой кавалькаде событий не затеряется

«ИЛИ ВЫ ОБЛЕНИЛИСЬ, ИЛИ ИНТЕРЕС ПРОПАДАЕТ К ТЕМАМ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТ НА БРИФИНГИ?»

По версии Мухаметшина, власти все делают, чтобы быть открытыми со СМИ: хотите — брифинги, хотите — пресс-конференции, однако редеет публика таких мероприятий (действительно, на одном из последних брифингов журналистов буквально упрашивали остаться на вторую часть, которая показалась им менее интересной). «К сожалению, на эти брифинги приходит все меньше и меньше журналистов. Или вы обленились, или интерес пропадает к темам, которые выносят на брифинги? Это вас как председателя союза журналистов касается, товарищ Ратникова! — поддел Мухаметшин и продолжил „планерку“. — Выступает министр экологии, рассказывает, что засыпают озеро, а журналисты не приходят, мало, штучно. Где они, может, рано, вы спите до обеда?» — интересовался он у аудитории.

Откроем «тайну», Фарид Хайруллович: не спим, не рано, но иногда, признаемся, смотрим трансляцию по интернету. А иногда, и правда, неинтересно.

Не обошлось без минутки политинформации. И, конечно, снова журналистам был визуализирован рыже-редеющий портрет президента США Трампа. «На мой взгляд, Трампу просто не дают развернуться и работать, прессуют его оппозиционные силы», — пожалел Мухаметшин хозяина Белого дома. — В [американских] СМИ жуют, что якобы Сергей Лавров на встрече с Трампом выдал ему какую-то тайну. Так что теперь Владимир Путин говорит: «Тебя что, наказать, что ты не делишься „тайной“?» — повторил шутку Мухаметшин.

Затронул и сирийскую «болячку». «Наши „посланцы“ там тоже есть, жители Татарстана, воюющие на стороне сирийской оппозиции. Все это проникает и в республику, тем более что миграция достигла больших размахов. Жители Украины бегут от войны: с Донбасса, из Луганска. Все просятся в Татарстан: „Там хорошо, там нефть добывают“. А нам — им квартиру дать, работу дать, детей лечить», — делился заботами спикер.

Сокрушался он по поводу того, что, уступая урбанизации, пустеют татарстанские села. «На 90 тысяч человек население сельской местности за прошлый год уменьшилось: смертность, переезды, студенты-невозвращенцы», — качал головой Мухаметшин. Он говорит, в республике все делают для того, чтобы закрепить народ в деревнях и аулах, вкладывая деньги в инфраструктуру, клубы и прочее. «На этом фоне — я с вами по-товарищески поделюсь — больше деревни закрываются там, где русское население живет, в захудание приходит село. А татарские, чувашские деревни более благоустроенные, заборы красят», — удивлялся глава парламента и намекал, что, мол, вот где тема для журналистского расследования.

«ГДЕ ЖУРНАЛИСТЫ, КУДА СМОТРИТЕ, ГДЕ НАШИ ПОМОЩНИКИ ВЛАСТИ И НАРОДА?»

Дошел разговор и до банковского кризиса. «Серьезно пострадал банковский сектор: Татфондбанк, Спурт Банк. Но я могу уверенно сказать, что с остальными небольшими региональными банками предприняты меры, чтобы принцип домино не случился. И очень призываю вас не провоцировать случайной статьей, чтобы люди не бросились снимать свои деньги. Много не надо: одного настращал, за ним другие потянулись. Давай-ка я свои кровные или „гробовые“ деньги сниму, и банк начинает испытывать серьезные трудности», — говорит он.

Мухаметшин напомнил, что сейчас предпринимаются меры как-то компенсировать вклады пострадавшим вкладчикам. Госсовет РТ на днях принял поправки в Земельный кодекс РТ, позволяющие бесплатно, но с разрешения президента РТ, выделять земли под проекты, целью которых будет являться помощь обманутым дольщиками и вкладчикам-«погорельцам» ТФБ и прочих банков республики. «Свободные земли, которые есть в Татарстане, будут использоваться, чтобы на них вести застройку, также они будут продаваться, а часть денег [от прибыли] будет идти на покрытие долгов этих банков», — раскрыл он суть механизма. Мухаметшин также отметил, что на днях правительство РТ презентует этот механизм целиком.

Большие надежды возлагает спикер на нового премьера-технаря Алексея Песошина, что наведет порядок в коммунальном хозяйстве, на которое от народа пошел новый вал критики. «Нас три года убеждало правительство: ставьте скорее счетчики, на горячую воды, холодную, электричество, газ — только по счетчикам будете платить, сколько их расходовал, столько и заплатишь. И это правильно. Но сегодня выходит постановление правительства о том, что можно еще и брать „по трубе“, и плату за тепло вздули управляющие компании. Нам люди говорят: почему так? А это постановление федерального правительства», — признается Мухаметшин. И непонятно, конечно, как в этом вопросе ему сможет помочь конкретно Песошин.

Далее спикер дал журналистам ряд конкретных «намеков», куда стоит направить свои перья и микрофоны. Говорит, в Татарстане, как нигде в стране, столько миллиардов вложено в высокотехнологичную медицину, а жители все равно недовольны. По его мнению, виной тому бездушие врачей. «После ЖКХ на втором месте жалобы на здравоохранение. Есть факты, когда больницы врачам отдают часть своего учреждения, и они там оказывает платные услуги. До обеда в соседнем кабинете бесплатно принимает, а после обеда — платно. И не старается оказать хорошо услугу бесплатно — ты придешь после обеда, я тебе окажу помощь. Батюшки!» — сам себе не верил выступающий. Он добавил сюда еще и выявленные факты того, что купленное за бюджетные деньги оборудование простаивает в коридорах. «Купили оборудование на 500 миллионов, отчитались, а оно в коридоре лежит! Где журналисты, куда смотрите, где наши помощники власти и народа?» — призвал он к «оружию».

В ответ на критику Аминов выступил с места: проблема в том, что на факультете журналистики осталось мало бюджетных мест, так что для улучшения качества кадров нужен госзаказ

В ответ на критику Аминов выступил с места: проблема в том, что на факультете журналистики осталось мало бюджетных мест, так что для улучшения качества кадров нужен госзаказ

«В ЧЕМ ДЕЛО?» — «С КАДРАМИ СЛАБОВАТО». ТОЛЧИНСКИЙ ЗДЕСЬ?»

Второй намек — побольше писать на тему застройки водоохранных зон разными «имущими деньги людьми». «Мы недосмотрели. В свое время многие имущие деньги люди построили дачи, выходящие прямо на Волгу, на Каму, на Кабан. Люди даже ходить по побережью не могут. Есть же закон, охранные зоны, столько-то метров! Сейчас мы судимся, чтобы открыть доступ людям. А порой — и помои в этой воде, и мусор, и очистные сооружения свои туда откачивают. Где журналисты?» — снова и снова пытался раскачать он тихое «болотце» государственных информационных изданий.

Доставляет забот и невысокая скорость доставки периодики, особенно на селе, растет оплата за подписку, но подробно останавливаться на этом узкопрофессиональном вопросе Мухаметшин не стал. Да и сказано ранее было уже немало. В противовес теряющим свою аудиторию печатным СМИ Мухаметшин привел новый успешный проект на радио — «Кунел». По его мнению, татароязычная радиостанция пользуется большой популярностью в Буинском, Высокогорском, Нурлатском, Мамадышском, Сабинском районах с охватом в 1,3 млн. человек. Однако он не стал комментировать недавнюю акцию активистов ТОЦ, которые требовали предоставить частоты ряду других татарский радиостанций, в том числе и «Тартибу», а также уволить русскоязычных руководителей «Татмедиа» и «Татарстан-24».

Зато спикер Госсовета РТ катком прошелся по качеству журналистского образования. «Районные и городские газеты мельчают. Мы раньше их смотрели, читали — глобальные темы поднимали, сейчас мельчат. Спрашиваю: „В чем дело?“, мне говорят: „С кадрами слабовато“. „Ведь у нас есть факультет свой в университете?“ — отвечают, что там кадровая чехарда была. Толчинский здесь?» — вглядывался в ряды Мухаметшин. Но взгляд пал на гендиректора Аминова.

— Мне говорили, вы там преподаете? — уточнил спикер.

— У меня там (в Высшей школе журналистики КФУ — прим. ред.) лаборатория, — отозвался телевизионщик.

— Вот пусть на этом кадровая чехарда закончится. Там посты, видимо, делили. Нам надо взяться за этот факультет, и готовить профессиональные кадры журналистики. С любительским подходом мы масштабные задачи в республике не решим, — погрозил Мухатешин всему журналистскому сообществу. — Авторитет журналистики будет неуклонно снижаться, газеты будут бледнеть, читать их будут меньше, передачи сереть, их будут смотреть меньше, и вы окажетесь на обочине, — рисовал он неприятные картинки, которые особенно контрастировали с праздничным настроением гостей встречи.

Мухаметшин дал журналистам ряд конкретных«намеков», куда стоит направить свои перья и микрофоны

Мухаметшин дал журналистам ряд конкретных«намеков», куда стоит направить свои перья и микрофоны

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ЕСТЬ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ, И ЭТОМУ НАДО УЧИТЬСЯ»

Также он призвал взращивать в республике журналистские династии. «Если есть пишущие отец и мать, то надо детей ориентировать на профессию журналистики. Что в семье увидят, какое воспитание в семье, как мыслят... Случайных людей быть не должно», — рекомендовал он секрет удачной профессиональной селекции.

Наконец спикер он подошел к теме информационной безопасности, которая после истории со Спурт Банком особенно резонирует с темой лопнувших банков. Мухаметшин считает, что давно пора задуматься о подготовке квалифицированных кадров, которые смогли бы адекватно ответить на кибератаки, которые приводят в РТ к крушению банков. Мол, пока только вздыхаем и жалуемся, но не более.

«От кибератак нам надо еще научиться защищаться, — заявил он, — то, что вы написали в газете, показали в „Семи днях“ у Аминова или на „Эфире“, в один миг перечеркивает интернет плохими отзывами об этих делах. Порой необъективными и заказными. Как этому противостоять?» — спрашивал Мухаметшин у аудитории. Правда, было непонятно, что имеется в виду в первую очередь — соцсети или интернет-издания, когда было упомянуто слово «интернет». Но очевидно, что подразумевалась обратная связь, которой лишено телевидение, как и другие традиционные медиаканалы. Этим и отличается интернет-пространство:читатель выступает равноправным участником дискуссии с журналистом.

«Информационная война есть в любом регионе, и этому надо учиться, Резида», — резюмировал спикер, обращаясь к руководителю своей пресс-службы Резиде Макуевой.

И уже на последних минутах своего послания Мухаметшин упомянул вслух такую организацию, как «Татмедиа» (судя по контексту, речь шла о муратовском детище — ОАО, а не агентстве, выполняющем роль минпечати), причем, что характерно, в вопросительно-негативном ключе. Спикер вспомнил время, когда все госСМИ только объединили в одну большую медиаструктуру. Но сейчас, как видно, приходит осознание: а надо ли? «Объединив СМИ в одно медиапространство, мы многого добились, но не снизили ли мы активность самих редакционных коллег, районных и городских газет?» — вопрошал спикер. Видимо, последнее касалось казанского вкладыша от «Татар-информа» в районные газеты, который фактически вытеснил местные страницы. В общем, запахло революцией... Но, увы, тема не получила развития.

В ответ на критику Аминов выступил с места: проблема в том, что на факультете журналистики осталось мало бюджетных мест, так что для улучшения качества кадров нужен госзаказ. Мухаметшин, вздыхая о том, что образование и впрямь везде и всюду коммерциализируется, согласился, что пора брать тему в свои надежные руки.

Но на прощание он все же поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и пожелал всех благ. На вопросы времени не осталось, то есть общение оказалось одноканальным — без обратной связи, можно сказать, доинтернетовским, что, правда, не отменяет его главного достоинства — искренности Мухаметшина.

«Информационная война есть в любом регионе, и этому надо учиться, Резида», — резюмировал спикер, обращаясь к руководителю своей пресс-службы Резиде Макуевой

«Информационная война есть в любом регионе, и этому надо учиться, Резида», — резюмировал спикер, обращаясь к руководителю своей пресс-службы Резиде Макуевой

«БИЗНЕС ONLINE», «АКЧАРЛАК» РАЗДРАЖАЮТ: НЕ ПОЛУЧАЮТ СУБСИДИЙ, ВЕДУТ СЕБЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ РАСКОВАННЕЕ»

«БИЗНЕС Online» спросил у экспертов, в чем причина кризиса тем и кадров в республиканских СМИ.

Геннадий Наумов — издатель и главный редактор газеты «Аргументы недели. Татарстан»:

— Основным препятствием развития всего и вся, культуры, прессы, патриотизма, является политическая система и экономическое состояние страны. Даже в разговоре с товарищами говорим, к примеру, что культуре уделяют мало внимания. Я же отвечаю, что много инвестиций и внимания культуре только в богатом обществе, в бедном обществе это невозможно. Россия осталась одной из немногих стран в мире, где существует государственная пресса. Даже в Турции уже ее нет. Когда я спросил турецких коллег, почему же нет государственной прессы, мне ответили: «Ну как же? Она будет врать». Правительство должно выпускать всего-навсего информационный листок. В этом корень проблемы. Как только журналист поступает на работу в государственное СМИ, он становится государственным чиновником. Он не может творчески работать по определению. Никогда государственная пресса не будет эффективной. Даже Минниханов говорил неоднократно, что придет день и государственную прессу будут читать только те, кто ее выпускает. Правильные слова, но ведь ничего не меняется. Допустим, власти дотируют печатную прессу и делают это из карманов налогоплательщиков. С нас взяли деньги, а затем этот налогоплательщик идет и покупает газету второй раз. В то же время пока существует такая структура, от нее не откажутся. Это абсурд. С интернетом иначе, здесь читатель не платит.

Римзиль Валеев — журналист, блогер:

— Я думаю, что каких-то препятствий в развитии татарстанских СМИ нет. Есть проблемы и инерция, например, русскоязычные читатели и не вчитываются и не видят потенциала татароязычной прессы. А татароязычные занимаются полезным просветительским делом, но при этом не очень мотивированы заниматься пиаром и бизнесом. Не сформировалось и отношение к журналистике. То ли это бизнес, то ли это политика, то ли просвещение. Основной критерий все-таки бизнес. Количество посещений и тираж ради денег... Это очень смешно, когда затраты на прессу составляют менее 1 процента. В погоне за тиражами, рекламными доходами теряется содержание и идеологический эффект. В каждый праздник еще упоминается количество СМИ, но разве в этом дело? Один блогер и одна эффективная статья может обнулить работу издания в течение года. Получается, приходится довольствоваться количественными показателями, вести учет, который ведет и АО «Татмедиа». Как Фарид Хайруллович выразил сожаление, что у нас нет таких дискуссий, как у Соловьева. Коллеги зароптали, я тоже не согласен с этим. Подобная воинствующая журналистка провоцирует социальное возмущение, международные скандалы. Более демократичные и свободные разговоры возможны, и журналисты есть такие. Конечно, «БИЗНЕС Online», «Акчарлак» раздражают: не получают субсидий, ведут себя чуть-чуть раскованнее, но это не означает, что они заменяют государственные газеты. Почему я не должен читать «Татар-информ» и государственные газеты? Я хочу знать, что сказало государство, что думает президент и премьер-министр. Я хочу увидеть на сайте правду. Но информация должна быть и социально значимой. Куда делась молодежная журналистика? «Татарстан яшьлэре» еле выживает, стала газетой взрослых. Популярная, стиль держит, но не молодежная, сама этого не скрывает. Таким СМИ же тоже надо помогать. Читатели и журналисты воспитываются именно в старшем школьном и студенческом возрасте.

Я не хочу оценивать высказывание Фарида Хайрулловича и работу «Татмедиа», но надо помнить, что с таким названием живут две организации. Агентство — заказчик инфоуслуг. Другая организация — холдинг ОАО, состоящий из сотен редакций. Они не мотивированы и не стремятся добиваться качества, ориентируются на количественные, как я говорил, и финансовые показатели.

Леонид Толчинский — директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ:

— Проблемы с требованием острых от властей и противоположными тенденциями на неформальном уровне бывают у всех СМИ. В разных странах мира есть темы, которые вызывают у государства и представителей общественности вопросы. Президент США даже с прессой воюет и не очень удовлетворен ее адекватностью, но явление это естественное. Если говорить о медиа образовании, то оно сейчас стремительно меняется. Даже в мировых предметных рейтингах медиакоммуникации, представленные КФУ, достаточно высоко оцениваются — находимся в тройке лидеров. Другое дело — качество в целом. Единое образование в стране требует серьезной модернизации, улучшения, собственно, над этим сейчас и работаем. Попадание же в рейтинг говорит о том, что курс выбран верный. Но это пока подготовка, работающих сейчас журналистов я бы не называл непрофессионалами. Они находятся в определенной системе координат с экономическими серьезными вопросами, к тому же ситуация на медиарынке меняется очень быстро. Казалось бы, на наших глазах рушатся фундаментальные основы, появляются новые артерии, по которым движется контент. В этой ситуации молниеносно ориентироваться можно, но должна появиться стратегия развития. Неплохо бы самой власти определиться со своим стратегическим видением, чего она хочет добиться, каким образом могут участвовать в достижении цели медиа и общественные институты. Стратегии нет, нет и цельного понимания у работающего человека, где он находится. Моя позиция также заключается в том, что из-за недостаточно сильных, активных и эффективных институтов гражданского общества на СМИ еще возлагаются другие миссии. Очень высока нагрузка, завышены требования и ожидания. При этом СМИ испытывают давление на собственном рынке. В этом случае профессионализм — одна составляющая, необходимо и постоянное совершенствование профессиональных компетенций, постоянное нахождение в трендах. Задачи, которые выдвигаются перед Высшей школой, раньше и не ставились, сейчас они горящие, этим и мы занимаемся. Но, повторюсь, нужен и общественный разговор, кто и как должен участвовать в позитивных изменениях медиа. Пока нет критериев, оценки давать очень тяжело. Не факт, что контент мальчика в соцсети не окажет большего влияния, чем то, что делает группа журналистов. Это та новая реальность, с которой нужно работать, не стесняться учиться работать. Это необходимо учитывать и тем, кто предъявляет ожидания к медиапространству.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 97

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.