Казанская химическая школа — предмет гордости республики. Наши повелители колб подарили миру единственный открытый в России элемент — рутений, теорию химического строения, методы синтеза множества веществ, которые производятся по сей день и используются в фармацевтике, промышленности, парфюмерии и т. д. Сегодня, в День химика, «БИЗНЕС Online» рассказывает о тех, кто оставил наиболее значимый след в химической науке.

В России традиционный праздник последователей Ломоносова и Менделеева — День химика — отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая

В России традиционный праздник последователей Ломоносова и Менделеева — День химика — отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая

Праздник последователей Ломоносова и Менделеева

Золотым временем для казанской химической школы стал XIX век. Тогда в Императорском Казанском университете работали множество выдающихся химиков, которые навсегда оставили свой след в истории, достигнув высот не только в теории, но и на практике. Некоторые из них впоследствии стали заведующими кафедрой химии ведущих университетов — казанские ветви химической школы разрослись в Москве, Варшаве, Киеве и т. д.

В России традиционный праздник последователей Ломоносова и Менделеева — День химика — отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. В честь праздника наша газета предлагает вспомнить самые громкие имена в этой области и рассказать, чем они прославились.

Зарождение казанской химической школы: первый открытый в России элемент и первая «дружба» науки с производством

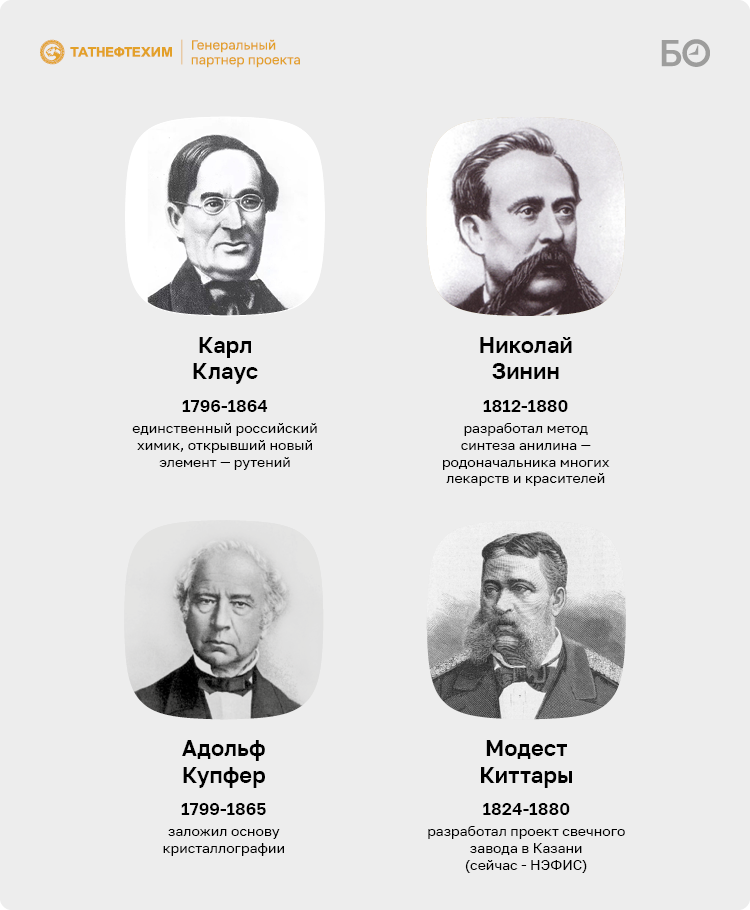

«Бутлеров сам по себе не мог появиться. Что-то должно было позволить такой звездочке засиять на небосклоне», — рассказывает «БИЗНЕС Online» директор химического института КФУ Марат Зиганшин. Таким «катализатором» развития химической науки в регионе стал немецкий физикохимик Адольф Купфер. В 1820-е годы тогда еще Императорский Казанский университет был под угрозой закрытия. От уничтожения вуз спас лично император Александр I, но дал поручение навести там порядок. Усилить позиции университета решили в том числе с помощью «импорта» лучших зарубежных преподавателей, одним из которых стал 24-летний Купфер. Здесь он заведовал сначала кафедрой химии, затем — физики.

Новый заведующий не только помог расширить международные связи с западными учеными, но и активизировал учебную работу. В 1825 году Купфер пожаловался совету университета: «Химическая лаборатория при Казанском университете остается в очень бедном состоянии, а самое преподавание химии, как науки опытной, по недостатку инструментов и материалов не может ныне иметь желаемого успеха». Со скрипом в течение нескольких лет вуз закупил нужное оснащение. В Казани ученый продолжил главную работу — изучение кристаллов. Его труды по изучению углов у кристаллов заложили основу для этой отрасли химии. Для начала XIX века довольно серьезное открытие. Помимо этого, с именем Купфера связана организация геомагнитных наблюдений и создание в Казанском университете магнитной обсерватории.

В 1828 году Купфер избрался академиком в Петербург, чему, по слухам, завидовал новый ректор Николай Лобачевский. Последний якобы изжил немца из Казани. Но к этому времени Купфер успел собрать вокруг себя большое количество людей, которые увлеклись химией. Один из них — выпускник Петербургской медико-хирургической академии Карл Клаус, который в 1826 году открыл в Казани аптеку. Талантливого художника и ботаника Клауса больше тянуло к химии, поэтому он получил профильное образование в Эстонии, позже устроился преподавателем в Казанский университет. Ему поручили чтение лекций по химии и заведование новой химической лабораторией. Благодаря заботам Лобачевского сумел за короткий срок оснастить ее мебелью, аппаратами, приборами, реактивами, платиновой и стеклянной посудой.

Вместе с Купфером Карл Карлович долго ездил по горнодобывающим артелям, а добытые драгоценные металлы изучал уже в Казани. В 1844 году в лаборатории случился пожар — сгорели все материалы, кроме одного куска уральской руды. В этих остатках Клаус нашел новый элемент — рутений (Ruthenium — древнейшее латинское название России). Это единственный естественный элемент, открытый российскими химиками. Любопытная деталь: в те годы не было никаких измерительных приборов, доступных современным ученым. Клаусу приходилось делать анализ по цвету, запаху и… вкусу осадков. Поэтому химик постоянно страдал от болячек во рту, травился, болел месяцами. Сейчас рутений используется в катализаторах, сплавах с другими металлами (он увеличивает коррозионную стойкость, прочность и твердость сплава), в медицине, криминалистике, электронной промышленности.

Тяжелая судьба была у Николая Зинина — во время свирепствовавшей на Кавказе первой пандемии холеры погибли его родители и сестры, мальчика отправили к дяде в Саратов, где он увлекся математикой. Экзамен у талантливого школьника в Казанский университет принимал лично ректор Лобачевский. «Зинин так сильно поразил Лобачевского, что тот взял его как воспитателя своих детей. Зинин был бедняком, поэтому согласился на это», — рассказывает профессор КФУ, доктор химических наук Алексей Захаров. В 1837 году Зинина перевели на кафедру химии, и он отправился набираться опыта в страны Европы. После этого вояжа российский химик сделал свое самое большое открытие — смог получить анилин доступным и дешевым химическим синтезом. Анилин — родоначальник огромного количества лекарственных препаратов, красящих веществ. «Если бы Зинин не научил нас ничему более, кроме превращения нитробензола в анилин, — и тогда имя его осталось бы записанным золотыми буквами в истории химии!» — отзывался о коллеге немецкий химик Август Гофман.

Кроме того, Зинин первым предложил использовать нитроглицерин в качестве взрывчатки, но Русская армия скептично относилась к этой инициативе — уж слишком нестабильным было вещество. Зато идею подхватил Альфред Нобель, который, используя наработки российских ученых, изобрел динамит. Позже Зинин вспоминал: «Этот Альфред Нобель выхватил у нас динамит из-под носа!»

Помимо плодотворной научной работы, Зинин показал себя по-настоящему талантливым преподавателем. Отношения его с учениками были простыми, товарищескими. Около Николая Николаевича образовалась деятельная группа студентов, работающих в химической лаборатории под его руководством. Он периодически знакомил студентов с ходом своих собственных работ, приучал их тщательно проверять опыты других исследователей. Когда он видел, что студент достаточно подробно ознакомился с литературой и научился работать в лаборатории, он поручал ему самостоятельную работу.

Обладая обширными знаниями, глубоким, светлым умом и горячо любя Россию, Николай Николаевич [Зинин] раньше многих других понял, что науки у нас до тех пор не будет дома, пока к разработке ее не будут привлечены молодые силы в недрах самого Отечества, пока не будет положено начало самостоятельной русской школе. И вот в Казани он впервые заложил основание русской школы химиков. Семя, брошенное на благодарную почву, принялось, пустило корни. Юная казанская школа быстро развивалась, окрепла, и побеги ее далеко раскинулись по другим рассадникам знания в России.

Одним из учеников Зинина был потомок польских дворян Модест Киттары, трудившийся лаборантом в химлаборатории. Одновременно занимался исследованиями в области зоологии (именно по ней он защитил докторскую диссертацию). Модест Яковлевич считается первым в России химиком-технологом. По его проекту в Казани построили стеариново-свечной завод, вскоре ставший одним из крупнейших в России в отрасли переработки жиров (сейчас это компания «Нэфис»).

Произошло это почти что случайно. На одну из лекций Киттары в университете попали московские братья Крестовниковы (они были в Казани проездом в Оренбург). Доводы химика о том, что в регионе есть все необходимое для прибыльного производства свечей, так воодушевили предпринимателей, что они сразу приняли решение строить завод. Так в Казани впервые соединили науку и производство.

Отец русской химии Бутлеров и его ученики

Благодаря открытиям Клауса и Зинина в Казани русская химическая наука встала на один уровень с западноевропейской и официально была признана западными учеными. Они заложили фундамент казанской школы химиков, укрепить который предстояло их ученикам. Самый выдающийся из них — Александр Бутлеров, родившийся в Чистополе в семье потомственных дворян. С детства увлекался ботаникой и зоологией, ловил и коллекционировал бабочек. Есть легенда, что, будучи учеником пансиона, маленький Саша Бутлеров химичил с чем-то на кухне и устроил взрыв. Чтобы проучить ребенка, воспитатели поставили его перед строем учеников и повесили на шею табличку с надписью «Великий химик». Это звание он потом с лихвой оправдал.

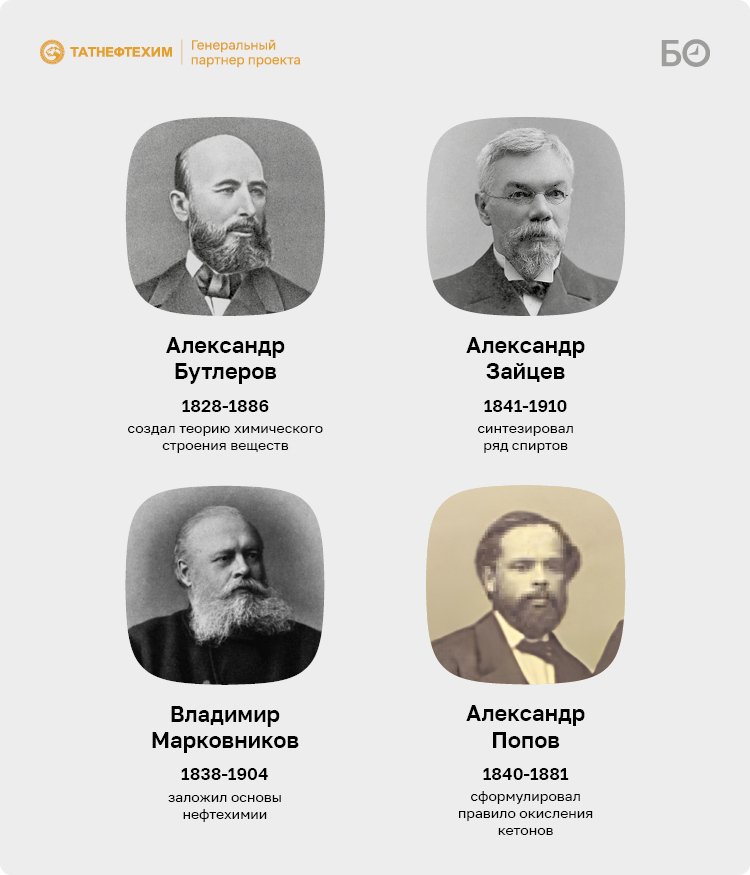

Главная заслуга Александра Михайловича — создание теории химического строения органических веществ. Бутлеров экспериментальным путем доказал, что на свойства любого вещества влияют не только сами элементы и их количество, но и характер их связи между собой. Благодаря этому труду химики получили возможность объяснять любые химические реакции и открывать новые химические соединения. «Это был выдающийся человек. Помимо прочего, он занимался пчеловодством. Издал пособие для крестьян о правильном пчеловодстве. Вообще, он был очень добр к крестьянам, лечил их, разрабатывал мази, порошки, бесплатно раздавал их… До конца жизни любил бабочек, в нашем музее сохранилась его коллекция», — говорит Зиганшин.

Высококачественные нефтепродукты: АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100, дизельное топливо, керосин, мазут и другие

Реклама. ООО «Татнефтехим»

Один из учеников Бутлерова — Владимир Марковников — позже заявлял, что Бутлеров создал самостоятельную школу русских химиков, «которая признает его главой». «Такого широкого значения не имел еще ни один из его предшественников, и если принять во внимание число его учеников и последователей, то он должен по справедливости считаться отцом русской химии. Ему главным образом обязаны мы тем, что, несмотря на то что Запад продолжает смотреть на все русское со значительной долей презрения, русская химия успела в четверть века занять место выше химии многих других государств Запада, гордящихся своей древней культурой», — так Марковников отзывался об учителе.

Сам Марковников в 1867 году стал официальным преемником Бутлерова, когда тот избирался профессором Петербургского университета. Острый аналитический ум Владимира Васильевича при одновременной способности к синтезу и широким обобщениям позволил ему в самый короткий срок стать не только наиболее выдающимся учеником и лучшим другом Бутлерова, но и его соратником.

«Он был очень талантливым, но очень резким в суждениях. Всем в глаза говорил правду! Поэтому отношения с коллегами у Марковникова были сложными, его недолюбливали. Впоследствии ему создали такие условия, что он был вынужден уехать сначала в Крым, потом — в Москву», — рассказывает Захаров.

В Московском университете химия была не так развита, но как раз расцвела с приездом Владимира Васильевича. Именно он создал мощную московскую ветвь Казанской химической школы. Хотя правило Марковникова он разработал в Казани, главные достижения химика связаны с его столичным периодом. В частности, с 1880 года ученый впервые начал исследовать состав русских нефтей, заложив тем самым основы нефтехимии как самостоятельной науки.

Одним из ближайших учеников Бутлерова и его последователей был Александр Попов, который подробно изучал окисление органических соединений. В том числе он сформулировал правило окисления кетонов. Это метод идентификации соединений и способ получения карбоновых кислот. Но и ему не было суждено остаться в Казани — Александра Никифоровича перевели профессором в Варшавский университет. Примечательно, что казанская школа химиков в лице Попова, а впоследствии других наших ученых дала самые богатые плоды в польском вузе.

Полной противоположностью вспыльчивого Марковникова был Александр Зайцев — «тихоня, всегда старавшийся спрятаться за мнение другого, часто — Бутлерова», рассказывают наши собеседники. Сам «отец русской химии» мало верил в успех своего ученика, отправил Зайцева на обучение в Германию и все равно остался недоволен научными результатами химика, увидев в них плагиат. Вернувшись в Казань, Зайцев «взялся за ум» и сделал нормальное открытие — сформулировал правило Зайцева, благодаря которому стало возможно получать разные альфа-олефины (актуально для нефтепереработки).

Позже Зайцев разработал синтезы предельных и непредельных спиртов, которые позволили легко и удобно приготовить большое число новых представителей этого класса соединений и из них — целый ряд производных. Благодаря познаниям в области жирных кислот Александра Михайловича привлекали консультантом для работы на жироперерабатывающем заводе братьев Крестовниковых в Казани.

Наследие учеников Зайцева: синтез витаминов и импортозамещение скипидара

Первым и самым выдающимся учеником Зайцева был химик-органик Егор Вагнер с золотыми руками и талантом синтетика. «Он бы мог украсить казанскую химическую школу, но Зайцев решил от него избавиться. Тот боялся конкурентов. Вагнер уехал к Бутлерову [в Петербург], а потом — в Варшаву», — рассказал нам Захаров. Тем не менее вместе с учителем Егор Егорович открыл «окисление по Вагнеру», которое сделало возможным получение вторичных и третичных спиртов с помощью слабого раствора марганцовки в щелочной среде. Увлеченный наукой, он работал с утра до позднего вечера без отпуска, своим примером показывал ученикам, как надо пахать по-бутлеровски. Уже потом его ученики вспоминали: «В первое время начинающим казалось удивительным такое упорное сидение его (Вагнера — прим. ред.) в лаборатории; думаешь, бывало: что это Егор Егорович перегоняет, переливает, нюхает что-то? <…> Бывало частенько, довольно поздно вечером или гуляя в парке, или возвращаясь откуда-нибудь через парк, видишь свет в комнате Егора Егоровича и его самого или сидящим и пристально следящим за термометром, или стоящим и закрывающим что-то».

Доставка топлива: услуги по оперативной доставке топлива автотранспортом и ж/д цистернами по выгодным ценам

Реклама. ООО «Татнефтехим»

Нелегкой выдалась жизнь другого ученика Зайцева — Сергея Реформатского. Выросший в семье священника, сначала он поступил в Костромскую духовную семинарию. Позже он поступил по конкурсному экзамену на естественное отделение физмата Казанского университета — говорят, Казань была тогда самым дешевым из университетских городов. Химик был вынужден зарабатывать средства к существованию уроками и пением в хоре. Рассказывал, как, обедая в дешевой столовой, старался в ожидании, пока подадут кушанье, съесть побольше хлеба с горчицей, так как эти продукты подавались в неограниченном количестве бесплатно. Под влиянием Зайцева Реформатский избрал своей специальностью органическую химию. Реакция Реформатского позволила синтезировать витамин А и некоторые гормоны. Но так получилось, что в Казани ему не нашлось места после получения степени доктора. Профессором его избрали в Киевский университет, и уже там Реформатский стал родоначальником киевской школы химиков-органиков.

Флавиан Флавицкий хоть и не был выпускником Казанского университета, но по праву считается выдающимся учеником Бутлерова. Тот пригласил совсем еще молодого ученого читать в Казани лекции по физической химии — данный сегмент в регионе еще не был развит. Профессор стал уделять внимание исследованиям в области неорганической и физической химии, работал по тематике, близкой Дмитрию Менделееву. Считается первооткрывателем химии твердого тела. В 1901 году он изобрел «карманную лабораторию для изучения химии твердых веществ». Патенты были получены во многих странах. Правда, в России изобретение сочли слишком дорогим и не организовали производство. Кроме того, исследования Флавиана Михайловича привели его в очень трудную область химии терпенов, где он быстро достиг значительных успехов. Благодаря этим трудам в России можно было наладить качественное промышленное производство канифоли, скипидара и смол, а не завозить эти продукты из-за рубежа. Вот такой кейс по импортозамещению из конца XIX века.

«Арбузовский век»

К концу века казанская химическая школа приходит в упадок. Она не была способна создать новую учебную программу или модифицировать старую. В этом винили творческий износ лидера школы Зайцева, который не мог вести исследования с достаточной энергией. При этом прославленный химик продолжал цепляться за свое кресло и не допускал соперничества, лишая надежды потенциальных преемников из числа своих учеников на какое-либо продвижение в Казанском университете.

Все изменилось в 1910-м, когда ему пришлось уйти на пенсию и на вакантную должность профессора пришел Александр Арбузов. Впоследствии он заложил основу химии фосфорорганических соединений. Под его руководством в Казани довольно быстро был впервые налажен выпуск салициловой кислоты, аспирина и других препаратов. В лабораторных условиях выпускался сахарин и нигрозин (черный краситель для кожи).

Бункеровка судов: отгрузка нефтепродуктов водным транспортом

Реклама. ООО «Татнефтехим»

Александр Ерминингельдович профессионально играл на скрипке, участвовал в любительских струнных квартетах, обладал природным даром художника-живописца, был большим любителем природы, рыболовом-спиннингистом. Примечательно, что своим детям он запрещал заниматься химией, но все они ослушались отца.

Прямым последователем Арбузова стал его сын Борис. В Казанском университете он занимался получением терпенов, которые в том числе используются до сих пор в парфюмерии. Также открыл и изучил многие новые классы органических соединений фосфора. Борис Александрович в 1960–1989 годах возглавлял Научно-исследовательский химический института им. Бутлерова, был организатором и директором Казанского Института органической химии АН СССР. Славную карьеру ученого омрачил один эпизод. В 1938 году Борису Александровичу были предъявлены обвинения в том, что он враг народа. Поводом стали его связи с западными учеными — якобы он подарил немцам изобретение отца, «колбу Арбузова». Семье удалось доказать, что к тому времени этот прибор значился уже во всех мировых каталогах химической посуды. Вскоре химик был освобожден.

Если Арбузовы работали с фосфором, то Гильм Камай — с мышьяком. Впервые в мире ему удалось получить новый тип соединений, содержащих простую связь мышьяк-фосфор. Реакция была названа именем Камая. Открытие имело не только теоретический, но и практический интерес, т. к. могло быть использовано для получения важных для народного хозяйства продуктов — присадок к смазочным маслам, инсектицидов, пластификаторов высокомолекулярных соединений. Вместе с Арбузовым-младшим был арестован, но также выпущен. Нахождение в заключении нанесло ученому большую душевную травму.

Выдающийся ученик Бориса Александровича — Аркадий Пудовик, который 40 лет, с 1948 года, возглавлял в университете кафедру синтетического каучука (впоследствии — химии полимеров). Он открыл именную реакцию, которая дала большие возможности получения различных производных фосфора. Другой представитель «арбузовской» химической школы — Василий Абрамов — синтезировал ряд новых каучуков спецназначения, а также открыл именную реакцию.

Успехи КХТИ в производстве, фармацевтике и на фронте

Со второй половины XIX века активно начинает развиваться химическая промышленность. Остро встал вопрос подготовки специалистов. «По данным, которые у нас есть, в 80-х годах того столетия абсолютное большинство руководителей предприятий не имели специального высшего образования. Было принято постановление о создании нескольких промышленных училищ, которые готовили кадры для химпрома. Так в 1890 году появилось Казанское объединенное промышленное училище (ныне — КНИТУ-КХТИ — прим. ред.)», — рассказал нам доктор химических наук, председатель совета по историко-мемориальной деятельности КХТИ Вильям Барабанов.

В 1919 году училище было преобразовано в Казанский политехнический институт, а в 1930-м на фоне индустриализации профильные вузы отдают в ведение наркоматов. В новый уже полноценный химический институт переезжает вся «тяжелая химия» из Казанского университета во главе с Арбузовым-старшим. Среди них были Камай, Абрамов, Арбузов-младший и др. В этот период они плодотворно работают над проектами в сфере обороны, многие из них — под грифом «Секретно».

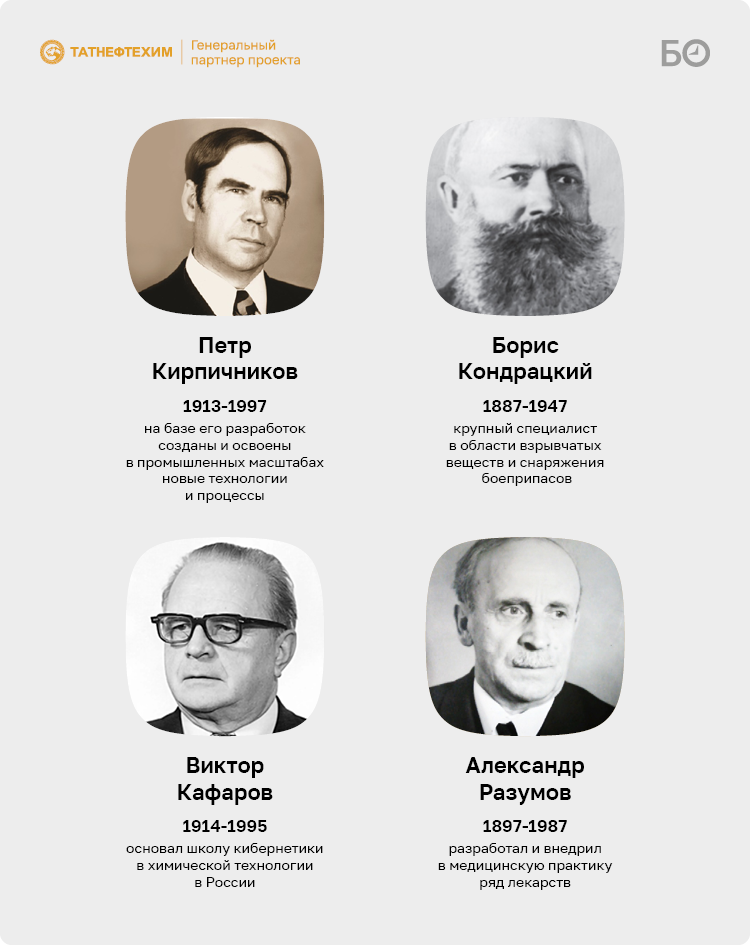

Вырастил вуз и собственных звездочек, например академика Виктора Кафарова. После школы он трудился аппаратчиком на Казанском пороховом заводе, а в 1934-м поступил в КХТИ на факультет технологии органического синтеза. Научной работой занимался в лаборатории академиков Арбузовых. Правда, в 1938 году Кафаров уехал в Москву и все достижения ученого относятся к периоду его работы в МХТИ им. Менделеева. Там основал российскую школу кибернетики в химической технологии.

Легенда КХТИ — бывший ректор Петр Кирпичников, чей бюст украшает холл главного корпуса вуза. Из его научных открытий можно выделить новые подходы, которые позволили решить актуальные задачи долговечности полимерных материалов. Отличительная черта Кирпичникова не только масштаб замыслов и дел. Его отличала твердая установка на связи вуза с производством и подготовку квалифицированных инженеров.

Особенно крепкие узы сотрудничества связывали Кирпичникова с объединениями «Татнефть», НКНХ, «Казаньоргсинтез». На базе его разработок созданы и освоены в промышленных масштабах новые технологии и процессы. Некоторые результаты синтеза новых типов тиоколов и герметиков до сих пор выпускаются промышленностью и используются в строительной технике. В годы ректорства Кирпичникова (1964–1988) до 70% руководящих кадров химической промышленности СССР были выпускниками КХТИ.

Гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин вспоминал, как сдавал дипломную работу Петру Александровичу и тот раскритиковал ее. «Спасибо ему, он действительно научил нас думать, и в итоге мы оказались в числе первых, кого отправили на стажировку в Германию. Помню его слова о том, что наука — это измерения. Петр Анатольевич всегда стремился обеспечить вуз самой лучшей, современной аппаратурой, чтобы студенты занимались делом. И еще он всегда поддерживал связь науки с производством», — говорил Рафинат Саматович.

Советский ученый Александр Разумов всю жизнь связал с КХТИ и подарил миру десятки лекарственных веществ. На международной выставке «Химия-1982» он вместе с учениками презентовал три новинки, которые были запатентованы в США, Франции, Испании, Германии. Это были «Фосфабензид», «Фаметизид», «Гидрафен» — транквилизаторы широкого спектра действия. Результатом его работ стало внедрение в медицинскую практику двух соединений, которые выпускались промышленностью под названием «Армин» и «Нибуфин» — эффективные средства для борьбы с глаукомой. Арбузов-старший, уезжая в командировки или в отпуск, будучи на больничном, обязанности заведующего кафедрой всегда возлагал на Разумова. Он знал, что Александр Иванович никогда не подведет и его по тем временам самая большая кафедра в институте будет в порядке.

Борис Кондрацкий организовал и заведовал кафедрой химии и технологии соединений азота с 1934 года до конца жизни. Это крупный специалист в области взрывчатых веществ и снаряжения боеприпасов. Решал сложные вопросы теории и практики производства взрывчатых веществ. По заказу НИИ Аэрофлота Кондрацкий разработал и внедрил воспламенительный состав к патронам для запуска двигателя внутреннего сгорания. В 1942 году был назначен инженером по технике безопасности производственных мастерских, где велись работы, связанные со взрывчатыми веществами. Там было налажено производство специальных авиационных боеприпасов типа «огневой мешок». Они эффективно показали себя в борьбе с боевой техникой и живой силой противника.

Генералы химии

В 1937 году КХТИ окончил Владимир Лушников, который всю жизнь отдал работе в химической промышленности. Сначала он устроился на завод кинопленки (ныне — АО «Тасма»), где прошел путь от сменного мастера до главного инженера. Получил орден Красной Звезды за выпуск фотоматериалов для авиационной разведки во время Великой Отечественной войны. Несколько лет посвятил исследованию и тестированию цветных и рентгеновских пленок. В 1958 году стал первым директором тогда еще строящегося «Казаньоргсинтеза».

«Подбору кадров Лушников всегда уделял первостепенное внимание, — говорится в газете „РТ“. — В начале 1960-х годов он лично съездил в Орск на первое предприятие по газоразделению, затем побывал в Грозном на заводе, где впервые в Советском Союзе была запущена установка по производству фенола. С этих предприятий он привлекал наиболее ценные и квалифицированные кадры профессионалов».

Спустя пять лет после назначения его директором на предприятии была выпущена первая партия фенола для пластмасс, резин, химикатов и лекарств, а также партия ацетона, используемого при производстве лаков, чернил, стекла, кинопленки и других бытовых товаров. А уже через два года, в 1965-м, удалось получить первый полиэтилен. Нефтехимическим заводом Лушников руководил до 1982-го.

Отцом советской нефтехимии называют первого руководителя «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева, который впоследствии стал еще и министром химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Инженер-технолог по образованию Лемаев уделял большое внимание технологии производства. Его коллеги и соратники вспоминают, что он словно видел наперед, как должно развиваться его предприятие. Одна из главных заслуг Николая Васильевича — организация серийного выпуска прогрессивных видов продукции нефтехимии, которая широко использовалась во многих отраслях: от изготовления медикаментов до производства бытовой химии. Под его чутким и внимательным начальством объединение стало крупнейшим в стране по производству синтетических каучуков, мономеров, этилена, пропилена, этилбензола и стирола.

Шинную промышленность Татарстана основал выходец из Нижегородской области Николай Зеленов. И если Лемаева в Нижнекамске называли Николаем Первым, то Зеленова — Николаем Вторым. Он приехал в молодой город руководить строящимся заводом в 1971 году по приказу министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. «Передо мной так поставили вопрос, что я не смог отказаться. Мне сказали: „Мы тебе предлагаем такую должность — если ты откажешься, мы на тебе ставим крест и забудем про тебя“», — вспоминал в одном из своих интервью генерал шинного производства. Каждый этап становления шинного комплекса неразрывно связан с именем Зеленова. К слову, идея логотипа и бренда «КАМА» принадлежит именно ему.

Выпускник КХТИ Вениамин Григорьев руководил Казанским заводом резинотехнических изделий (ныне — АО «Кварт») 35 лет — больше других казанских директоров. На заводе Вениамина Демьяновича до сих пор вспоминают с глубоким уважением. В самые сложные годы реформирования экономики он уделял большое внимание техническому перевооружению производства, освоению новых видов продукции, развитию социальной инфраструктуры предприятия.

Уроженец Верхней Мактамы (тоже выпускник КХТИ) Закария Сафин руководил Казанским заводом синтетического каучука около 30 лет. При нем КЗСК заметно преобразился. Это стало уже далеко не то предприятие, что проектировали и строили энтузиасты в 1930-х годах. При Сафине завод стал целым комплексом науки и современных технологий, реализованных в производстве синтетических каучуков и продуктов на их основе, не имевших аналогов на территории России. Все, кто знал директора Сафина, вспоминают, что его каждый день можно было встретить на производстве. Он ходил по заводу, здоровался за руку с рабочими, мастерами и другими руководителями производства, словом, был в гуще заводских событий.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 6

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.