«Мы решили не то чтобы сместить фокус ОЭЗ, но расширить его. Сегодня у нас есть не только крупные корпорации и средние компании, но и стартапы — и мы наметили фокус на формирование инвестиционной среды. Еще одну точку роста видим в синергии от объединения IT-инфраструктуры и индустриальных площадок», — говорит гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, как особая зона помогает резидентам развиваться, какие предложения по изменению законодательства РФ для развития венчурных инвестиций готовит вместе с сотнями бизнес-ангелов, и назвал выдающиеся разработки компаний Иннополиса, которые сейчас покоряют мир.

Ренат Халимов: «Гранты не такая уж и плохая история. Я согласен, что раньше она была не очень интересна компаниям. Но сегодня зачастую это единственный сценарий в России, который позволяет получить деньги на дальнейшее развитие»

Ренат Халимов: «Гранты не такая уж и плохая история. Я согласен, что раньше она была не очень интересна компаниям. Но сегодня зачастую это единственный сценарий в России, который позволяет получить деньги на дальнейшее развитие»

О привлечении венчурных инвесторов

— Ренат Азатович, расскажите подробнее о роли и функциях ОЭЗ «Иннополис». Какие сервисы ваша команда предлагает резидентам, в чем их интерес релоцироваться к вам, раз налоговые льготы, как выяснилось, не определяющий фактор?

— Да, в ОЭЗ «Иннополис», кроме налоговых льгот, есть ряд сервисов, которые мы предлагаем нашим резидентам. Например, есть отдельная структура по формированию команд, рекрутинговый бизнес-юнит, который позволяет работать не только с выпускниками университета, но и с базой из примерно 100 тысяч IT-специалистов со всей России. Мы их ищем по всем регионам нашей страны и СНГ, привлекаем в конкретные компании.

Молодые компании мы знакомим с инвесторами, потому что, если не брать крупные корпорации, основным драйвером всех стартапов и небольших проектов являются инвестиции. Это как топливо для машины. Не будет инвестиций — все за месяц умрет. И мы для себя наметили фокус на формирование именно такой инвестиционной среды.

— Венчурные инвестиции крайне неразвитая в России история. Как в таких условиях формировать среду?

— С учетом того, что сейчас все крупные зарубежные венчурные фонды ушли, осталось, по сути, три сегмента, с которыми мы работаем. Первый — это гранты и субсидии, госденьги. У нас есть отдельная структура, которая помогает с этим работать. Мы тесно взаимодействуем со всеми институтами развития — и для стартаперов, у которых нет выручки, но есть технологии, команды, продукты, это вполне живая модель.

— С государством большинство IT-компаний еще недавно предпочитало не связываться…

— Да, но при этом наши компании привлекли 270 миллионов рублей в прошлом году. И для многих это сегодня единственный выход, потому что в России венчурная модель очень слабо развита, в основном работает дивидендная модель. Компании и люди готовы вкладывать в проекты, но они требуют показывать рост за предыдущие три года, выручку, прибыль, команду, понимание рынка, понимание дивидендов. Они заходят в готовые истории, чтобы гарантированно через какое-то время как минимум свои деньги через дивиденды вернуть. Венчур работает иначе. Ты вкладываешь, чтобы выйти на каком-то этапе, понимая, что твои инвестиции через два-три года будут составлять х2 – х10 к этой цене. У нас пока такой модели нет, успешных экзитов в масштабах страны очень мало.

Второй сегмент — это корпоративные венчурные фонды вроде МТС, «Ростеха», «Росатома», венчурного фонда ВТБ. Это квазигосударственные деньги, большинство фондов принадлежит госкорпорациям. Они являются источником инвестиций, но ограничены в объемах финансирования и в нишах, в которых они вкладывают, поддерживая только те разработки, которые соответствуют их направлению.

Третье — бизнес-ангелы. Всего в нашей базе более полутысячи бизнес-ангелов, с которыми мы взаимодействуем. Вместе с ними активно участвуем в формировании нового законодательства для венчурного рынка в России. Потому что многое нужно менять, это пока не очень удобный инструмент. Бизнес-ангелы, как правило, не готовы заходить в чистый венчур, им тоже нужна история с выручкой, готовые компании и так далее. И у них значительно ниже чек — обычно от 20 миллионов до 40–50 миллионов в максимуме.

Поэтому гранты не такая уж и плохая история. Я согласен, что раньше она была не очень интересна компаниям. Но сегодня зачастую это единственный сценарий в России, который позволяет получить деньги на дальнейшее развитие. Мы работаем по всем направлениям. И нам даже важнее не количество новых компаний, а то, чтобы нашего внимания хватило уже имеющимся резидентам, чтобы мы могли эффективно помогать им привлекать инвесторов.

«Рынок бизнес-ангелов в IT-сфере очень молодой, он только-только формируется, в нем масса нюансов. Многие люди, у которых есть какие-то накопления, не против заходить в эти проекты»

«Рынок бизнес-ангелов в IT-сфере очень молодой, он только-только формируется, в нем масса нюансов. Многие люди, у которых есть какие-то накопления, не против заходить в эти проекты»

— На сессии Иннополиса прозвучала поразительная цифра в 130 бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, с которыми вы работаете. Где вы их находите?

— Это плотное взаимодействие с действующими ангельскими сообществами. Три самых крупных — «Синдикат», «Разведка» и AngelsDeck, остальные небольшие. Они все ищут интересные проекты, а у нас очень большая экспертиза по их отбору и оценке. Поэтому все экспертные советы по отбору стартапов в Иннополис мы транслируем онлайн, каждую защиту проектов смотрят порядка 100 ангелов. В идеале мы получаем компанию, которая не просто у нас регистрируется, но еще будет с инвестором и деньгами, а значит, у нее больше возможностей для развития.

В Иннополисе находятся ежедневно 7,6 тыс. человек, средний возраст — 31 год. Индекс счастья — 80 пунктов (в России в целом — 68). Заселено 1,8 тыс. квартир, сегодня свободного жилья в городе нет. Строится новый ЖК бизнес-класса «Квартал Ю» (срок сдачи — I квартал 2024 года), первая очередь — три жилых дома высотой 5–7 этажей, в том числе две урбан-виллы с двухуровневыми квартирами. Всего «Квартал Ю» обеспечит комфортным жильем еще свыше 8,5 тыс. новых жителей, а сам Иннополис занимает первое место по качеству городской среды среди малых городов России.

В ОЭЗ «Иннополис» статус партнеров и резидентов имеет 327 компаний. Совокупная выручка их по итогам 2022 года превысила 58 млрд рублей.

В Университете Иннополис учатся 1,1 тыс. студентов (в этом году откроется еще три новых кампуса общежитий на тысячу мест), максимальный индекс Хирша у преподавателей вуза — 104 (считается, что, если индекс больше 20, это уже ученый, получивший мировое признание). Средний результат ЕГЭ абитуриентов — 99 баллов.

Мы ведем работу и со стартапами, консультируя их (часто встречаются классные технические команды, которые делают крутой продукт, но не умеют себя продавать), и одновременно обучаем инвесторов. Рынок бизнес-ангелов в IT-сфере очень молодой, он только-только формируется, в нем масса нюансов. Многие люди, у которых есть какие-то накопления, не против заходить в эти проекты. ПИФы, акции раньше казались безрисковыми инвестициями, но выяснилось, что это не так: у многих активы оказались заморожены. Депозиты дают слишком низкую доходность. Куда инвестировать? И тут появляемся мы с проектами, которые мы отобрали, отвечаем на все вопросы, как с ними работать, на каких условиях, что такое корпоративный договор, как оценить стоимость компании, компетентность команды, продукт, рынок, почему эта доля стоит в моменте 50 миллионов, а не 150, когда будет 150, что такое экзит и так далее. Это отдельный рынок, который мы формируем вместе с ангельскими сообществами, но который нуждается в законодательном реформировании.

Есть люди с деньгами, но они не умеют работать с IT-отраслью, хотя интерес есть. Наша задача — их завлечь в эту отрасль. Это позволит в разы увеличить объем венчурных сделок, а значит, даст жизнь многим интересным технологичным проектам.

Есть хорошие примеры инструментов, когда государство на каждый вложенный рубль инвестора дает рубль сверху. Это помогает вдвое снизить риск. В Израиле похожая программа — Yozma — работала в 90-е годы, и сейчас у них больше всего стартапов на душу населения. У нас движение в этом направлении началось только сейчас.

— О каком законодательном реформировании идет речь? Что вы предлагаете?

— Первое — расширить софинансирование государством венчурных инвестиций за счет юридических лиц. Сейчас это работает только для физических лиц, и то с рядом ограничений. Допустим, если дать компании возможность снижать налогооблагаемую базу за счет инвестиций в стартапы.

Второе — финансирование пилотных внедрений. Много разработок умирает потому, что стартапам не удается договориться с предприятием об условиях пилотирования. Заказчики требуют результатов в моменте: «Установите, мы посмотрим, если нам понравится, может быть, купим». Их тоже понять можно — нет уверенности, что новая разработка будет эффективной, но любой пилот для стартапа — это очень дорогая история. Зачастую компания должна потратить на это 3–5 миллионов без гарантий, что получит контракт. Например, если проект связан с видеоаналитикой, компании нужно закупить камеры, датчики, приземлить команду на несколько месяцев на предприятие и так далее. Государство, на наш взгляд, могло бы поддержать пилоты финансово, тогда в эту цепочку будет легко привлечь инвестора. И тогда все складывается: минимум риска для инвестора, поскольку есть и заказчик, и готовая команда с продуктом.

Третье — экспорт в дружественные страны наших IT-решений. Российский экспортный центр, который помогает субсидировать затраты на мероприятия, в основном сконцентрирован на промышленности. Если ты хочешь куда-нибудь в Юго-Восточную Азию или Африку продавать шины или пропилен, то можно претендовать на субсидии, если разрабатываешь код — нет. Компании сегодня и так ограничены набором дружественных стран, потеряли рынки Европы и США. Нам нужно их поддержать в этих вопросах.

Четвертое — возможность кредитоваться под интеллектуальную собственность. Если у тебя есть классный код, ты с ним в банк не пойдешь, кредит под него не получишь, потому что никто не знает, как его оценивать. Банкам нужен понятный актив, например коммерческая недвижимость. Но большинство IT-компаний арендует офисы, многие даже мебель берут в аренду. При этом у них часто есть крутая интеллектуальная составляющая, которая стоит десятки, а иногда сотни миллионов рублей. Важно, чтобы была возможность ее оценить и под нее получить кредит. Особенно для тех, кто работает на госсектор, нужны кредитные деньги недорогие, потому что там долгий цикл с момента заказа до получения денег.

Сейчас по этим инициативам работаем с федеральным центром.

— То есть почти во всех случаях государство должно дать денег?

— Конечно, в идеале компания должна выйти на рынок без господдержки. Если у нее сильные команда, лидер, продукт, она сама найдет инвестора, договорится и без госденег все это реализует. Но бывают случаи, когда это сложно осуществить и государство должно выступить фасилитатором этого процесса. Главное, чтобы для компании это не превращалось в единственный источник финансирования.

Господдержка — это мировая практика. Резиденты, отобранные в Hong Kong Science Park, получают офис на год бесплатно и грант в 100 тысяч долларов на развитие. Много мер поддержки и у материкового Китая. В мире сейчас дикая конкуренция и гонка за интеллект, команды и крутые решения. И расширять меры поддержки в этом направлении — нормально и правильно.

«За прошлый год к нам пришло почти 150 стартапов. Мы сознательно стали замедлять этот процесс, потому что начались вопросы с жильем и социальной инфраструктурой»

«За прошлый год к нам пришло почти 150 стартапов. Мы сознательно стали замедлять этот процесс, потому что начались вопросы с жильем и социальной инфраструктурой»

О стартапах в ОЭЗ

— Получается, у вас сейчас постепенно смещается фокус с больших компаний на стартапы?

— Раньше, в 2018 году, ОЭЗ ориентировалась только на крупные корпорации. И столкнулась с тем, что было очень сложно закрывать для них вакансии. Их задачи для многих разработчиков были неинтересными, сильные специалисты не хотели переезжать.

Мы с командой redmadrobot и нашими резидентами провели ряд опросов и стратсессий. Выяснилось, что нам среди работодателей не хватало предпринимателей, создающих инновационные продукты, меняющих мир, условных Илонов Масков и Павлов Дуровых. Для развития в Иннополисе должны быть не только «дочки» крупных корпораций, но и инноваторы, которые созидают, создают новые продукты, подходы, решения, формируют новые команды. Таких компаний три года назад у нас почти не было.

Мы начали разбираться почему. Поняли, что основные офисные площади у нас занимали по несколько тысяч квадратных метров, то есть это были большие опенспейсы, заточенные только под крупные корпорации. Мы нарезали один из блоков на небольшие офисы — 50–100 «квадратов» — и они у нас как пирожки разлетелись. Стали появляться интересные продукты, люди начали переезжать. Потом возник запрос на единичные рабочие места, и мы экспериментально организовали коворкинг на 47 человек. В течение месяца он был полностью занят. И комьюнити оживилось: начались встречи, митапы, стали приезжать интересные люди, формироваться тематические клубы и консорциумы. Со всей страны к нам начали стекаться сильные ребята со своими командами.

Мы решили не то чтобы сместить фокус ОЭЗ, но расширить его. У нас есть крупные корпорации, средние компании и стартапы. Мы не хотим концентрироваться только на новичках — на наш взгляд, это тема ИТ-парка с его инкубаторами, который дает бесплатную инфраструктуру. К нам же приходят компании, которые уже «вылупились», понимают, что им нужно, какой продукт они делают, какие инвестиции нужны.

— Не возникает ли тут конкуренции с ИТ-парком?

— На мой взгляд, здорово, что в Татарстане есть разные локации, что мы конкурируем с другими сильными регионами за приземление у нас IT-компаний. Многие города России сейчас активно развивают инновационные кластеры. И наличие в республике нескольких площадок на выбор только усиливает наши позиции. Я, как большой патриот Татарстана, искренне этому радуюсь. Таким образом повышается концентрация сильных специалистов и проектов, за счет этого усиливается и синергетический эффект, создается много новых интересных решений. Все это значительно усиливает наши позиции по сравнению с другими регионами. Ряд проектов, кстати, мы успешно реализуем совместно с ИТ-парком.

— А будущие Илоны Маски появились у вас уже?

— За прошлый год к нам пришло почти 150 стартапов. Мы сознательно стали замедлять этот процесс, потому что начались вопросы с жильем и социальной инфраструктурой. На данном этапе мы концентрируем усилия на тех, кто к нам уже пришел. Отборы продолжаются, проходят раз в месяц, мы выводим на совет примерно по 10–12 компаний, одобряем где-то две трети. Если даже 5 процентов из этих 150 станут новыми «Яндексами», это будет прекрасный результат. Потому что надо понимать, что выживаемость и история успеха в стартапах и венчуре невысоки.

«Думаю, что из 150 компаний 30–40 выживут и станут успешными. И это нормально. Но важно ведь и то, что остальные не просто исчезнут. Многие из них еще раз попробуют, часто проекты выстреливают со второй, третьей, четвертой попытки…»

«Думаю, что из 150 компаний 30–40 выживут и станут успешными. И это нормально. Но важно ведь и то, что остальные не просто исчезнут. Многие из них еще раз попробуют, часто проекты выстреливают со второй, третьей, четвертой попытки…»

— Есть статистика, какая выживаемость у стартапов в целом и какая у вас?

— В среднем выживаемость — один проект из 10. По Иннополису, думаю, два-три из 10. Релевантную статистику можно будет подвести к концу года по итогам двухлетней программы, потому что многие наши стартапы только-только начинают себя реализовывать. Думаю, что из 150 компаний 30–40 выживут и станут успешными. И это нормально. Но важно ведь и то, что остальные не просто исчезнут. Многие из них еще раз попробуют, часто проекты выстреливают со второй, третьей, четвертой попытки… Или команды станут ценным источником кадров для крупных «корпоратов» и найдут свой путь развития там. Главное, что при любом раскладе они все равно останутся частью Иннополиса.

— Можете привести несколько примеров наиболее успешных кейсов, на ваш взгляд?

— Мне бы не хотелось выделять лучших из лучших. Успешных кейсов много на самом деле. Очень классные ребята создали «Дронопорт». Они зашли в 30 городов России и вышли на дубайский рынок, где будут развиваться в строящемся футуристичном городе The Line. Интересный кейс — Wise city, они делают умные устройства для управления электроэнергией. Qummy создают высокоинтеллектуальные вендинговые аппараты разогрева еды. У них запатентованные технологии, они пытаются добиться того качества, как будто она только что приготовлена.

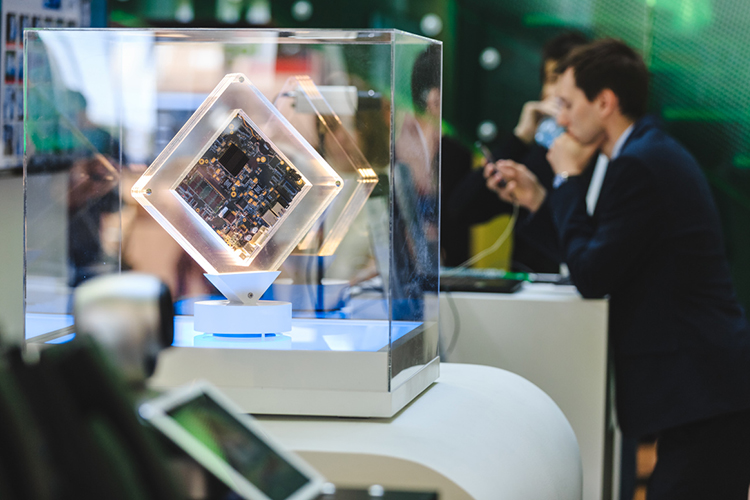

Компания Friflex разработала интеллектуальную платформу idChess — она была отмечена в номинации «Лучшая AI-технология: компьютерное зрение» на церемонии награждения Tagline Awards. Система позволяет распознавать и транслировать шахматные партии и уже используется в Индии, Бахрейне, Турции, Армении, Гане, Киргизии, России и других странах мира. «Роадар» разрабатывает и внедряет программные продукты с использованием компьютерного зрения и машинного обучения. BIMeister создает ПО цифрового двойника объектов капитального строительства для управления промышленным активом на всем этапе жизненного цикла (проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция). Test IT (от одноименной компании) включен в реестр отечественного ПО, тестирует работоспособность и функциональность разрабатываемого ПО на уровне мировых аналогов.

Отдельно можно выделить выпускников Университета Иннополис, которые создали компанию «Сорамитсу Лабс». Ребята занимаются разработкой блокчейн-системы с открытым исходным кодом. Платформа предназначена для простого управления финансовыми ресурсами. Разрабатываемый продукт успешно экспортируется в зарубежные страны.

«Пока основным источником дохода для ОЭЗ остается аренда. Мы начали диверсификацию»

«Пока основным источником дохода для ОЭЗ остается аренда. Мы начали диверсификацию»

О локациях ОЭЗ и планах по их развитию

— Сколько человек в команде ОЭЗ «Иннополис»?

— После передачи непрофильных объектов мы уменьшили команду вдвое — до 150 человек. В них входит и команда корпоративного акселератора, который занял третье место в России после «Сколково» и РФРИТ.

— Как работает корпакселератор?

— Пока основным источником дохода для ОЭЗ остается аренда. Мы начали диверсификацию. Формируем новые источники для дальнейшего развития технопарков. И корпоративный акселератор стал интересным и прибыльным начинанием, выручка которого составляет уже почти треть от совокупной выручки компании. К тому же работа акселератора позволяет нам увеличивать воронку компаний, с кем мы общаемся по приземлению в ОЭЗ, а также помогает в продвижении решений наших резидентов. Мы уже делали проекты для КАМАЗа, Промсвязьбанка, «Авито», «Газпрома» и многих других. Планируем и дальше развивать это направление.

— ОЭЗ «Иннополис» развивается разнонаправленно и географически. Площадки особой зоны работают и в Казани, и в Лаишевском районе (в двух локациях), и в самом городе Иннополис. Почему вы выбрали такой путь… распределенного реестра?

— Лаишевская площадка ОЭЗ «Иннополис» появилась еще до меня, в рамках проекта Smart City. К умному городу отдельно примыкало 116 гектаров земли промышленного назначения, входящих в состав ОЭЗ, для реализации технологичных производственных проектов. Это очень удачная локация, так как рядом аэропорт, близко находится Казань, при этом вокруг строится много современного жилья. Однако до 2020 года территория находилась в «спящем» режиме из-за отсутствия инженерных сетей. Мы вышли с инициативой подведения туда необходимых коммуникаций, которую Рустам Нургалиевич поддержал. Тогда началось строительство первых объектов. Там же мы в прошлом году завершили строительство здания для компании ICL, где будет производиться 300 тысяч материнских плат в год — крайне важный для нашей страны проект.

В целом развитие данной территории играет большую роль и для всего района: там много жилья, но не хватает рабочих мест, все едут в Казань, отсюда мощные пробки на въезде в город. Не сомневаюсь, что за пять лет мы площадку полностью заполним заводами, сохранив фокус на высокотехнологичные производства. Это будет фармацевтика и биофармацевтика (в состав ОЭЗ включен «Фарммедполис»), а также электроника.

Что касается Казани — был запрос от ICL. Они хотят построить еще один частный технопарк — по аналогии с тем, который работает в Усадах. 50 процентов площадей они оставляют за собой, а еще 50 процентов будут сдавать другим IT-компаниям. Сейчас не так много таких проектов, поэтому мы стараемся включаться, оказывать поддержку. Это будет еще один хороший пример ГЧП.

«Индустриальный парк — это первый этап индустриальной долины, которая в перспективе может занять 80 гектаров высокотехнологичными производствами»

«Индустриальный парк — это первый этап индустриальной долины, которая в перспективе может занять 80 гектаров высокотехнологичными производствами»

— А на территории Верхнеуслонского района какие проекты сейчас развиваются? По соседству строится два технопарка — они тоже входят в вашу орбиту?

— Нет, это частные технопарки. Точнее, хорошая история государственно-частного партнерства: мы на льготных условиях предоставили земельный участок, дали бесплатное подключение к инженерным сетям. Арендаторы этих технопарков тоже будут пользоваться нашими налоговыми льготами и сервисами, но сами здания строятся на частные деньги.

Из новых объектов в ОЭЗ достроен инновационный промышленный парк «Иннопарк» площадью 12 тысяч квадратных метров. Сейчас мы заполняем его арендаторами, идет завоз и монтаж оборудования. Компании в нем будут заниматься беспилотниками, производством модулей для строительства 3D-домов, изготовлением компьютерного оборудования и серверных шкафов и так далее.

К этой модели мы пришли год назад, совет директоров согласовал проект.

Раньше в Иннополисе были только IT-компании. Но опыт Сингапура и Китая показал, что важна тесная связка IT и реального сектора. Одновременно от многих наших резидентов поступали запросы на производство аппаратной части, которую они вынуждены были производить в других регионах. В синергии от объединения IT-инфраструктуры и индустриальных площадок мы видим еще одну точку роста.

— Был разговор еще о большой индустриальной долине. Сохраняются ли эти планы?

— Индустриальный парк — это первый этап индустриальной долины, которая в перспективе может занять 80 гектаров высокотехнологичными производствами. Но у нас нет задачи воссоздавать «Алабугу» и «КИП-мастер» с их громадными метражами. Мы стремимся точечно размещать технологичные производства, которые вписываются в концепцию Иннополиса.

Желающих зайти и получить наши льготы и сервисы много, но мы хотим сохранить технологическую составляющую каждого арендатора. Есть планы и на вторую очередь — еще один такой же корпус. Так что развивать долину мы намерены, но пока опять все упирается в жилье. Это тот случай, когда бизнес развивается быстрее, чем вокруг появляются дома и социальная инфраструктура для жизни. Когда мы преодолеем этот разрыв, который я оцениваю примерно в год, проект Иннополис ждет большой скачок вперед.

О том, чему ОЭЗ надо поучиться у Китая и Сингапура, для чего «Магниту» и Х5 центры разработки в Иннополисе и почему пришлось реструктуризировать компанию, читайте в первой части интервью Рената Халимова.

Отдел продаж: Иннополис, ул. Центральная, 173

Консультация по телефону: +7 (843) 207-25-75

Сайт: kvartal-u.ru

Застройщик — ООО СЗ Иннополис 2024, проектные декларации на сайте наш.дом.рф

IT — информационные технологии

Hong Kong Science Park — Научный парк Гонконга

Redmadrobot — Редмэдробот

The Line — линия

Wise city — Вайс сити

Qummy — Кьюми

Friflex — Фрифлекс

idChess — Айдичес

AI — искусственный интеллект

Tagline Awards — премия Тэглайн

BIMeister — Бимэйстер

Test IT — Тест ИТ

Smart City — Смарт Сити

3D — трехмерный

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.