erid: LatgBSa6M

Сегодня стало известно едва ли не о самом главном событии Года цифровизации в Татарстане. РКБ успешно провела внутри себя настоящую цифровую революцию и первой в системе минздрава России получила сертификат HIMSS, означающий соответствие главным мировым стандартам цифровой медицины. Для этого в стены больницы вмонтировали более 120 км кабеля, установили 500 точек Wi-Fi, оснастили 1 355 рабочих мест. ICL совместно с минцифры и минздравом изобрел для соответствующих целей 100 смарт-тележек, а абсолютно все данные о пациентах и назначениях стекаются в единую информационную систему. О том, как это изменило жизнь врачей и пациентов, — в фотоистории «БИЗНЕС Online».

-

Республиканская клиническая больница (РКБ) теперь работает по самым передовым мировым стандартам цифровой медицины. Сегодня стало известно, что больница прошла международную сертификацию HIMSS — это единственный в мире стандарт качества информатизации при оказании медицинской помощи. Татарстанская клиника стала первой в структуре минздрава РФ и второй в России после Центра экстренной и радиационной медицины, подведомственного МЧС РФ, кто достиг такого уровня цифровизации.

-

«По поручению президента Татарстана совместно с минздравом и минцифрой РТ мы реализовали масштабный проект, оцифровали все медицинские процессы, все аспекты деятельности больницы и вооружили врачей и медсестер всеми самыми современными возможностями, для того чтобы качественно, быстро и безошибочно оказывать медицинскую помощь», — рассказывает главврач РКБ Рафаэль Шавалиев. По его словам, все действия, назначения и манипуляции фиксируются в системе, и все, что происходит с пациентом, становится абсолютно прозрачным. Более того, встроенная система поддержки правильных врачебных решений, куда вшиты все стандарты и протоколы лечения, не даст назначить несовместимые препараты даже разным врачам, независимо друг от друга, предупредит о серьезных отклонениях по анализам и т. д.

-

На практике изменения бросаются в глаза уже в приемном покое, где полностью преобразилась система приема пациентов. «Талон Л14, подойдите к окну №2», — звучит объявление, как в банке. «Л14» оказалась молодая девушка, которая протянула регистратору телефон — данные полиса и СНИЛС у нее сохранены в приложении «Госуслуги». Ей тут же распечатали и надели на левое запястье браслет со штрихкодом — такой, как бывает в отелях all-inclusive. С этого момента вся информация о назначениях и манипуляциях, результаты всех осмотров и исследований (с указанием времени и ответственного) будет храниться в информационной системе (российского производства) и отображаться при сканировании браслета.

-

«Мы больше не теряем время на поиск карты пациента и информации о нем, — объясняет заведующий приемно-диагностическим отделением №1 Алексей Толстиков. В руках у него планшет, где в онлайн-режиме отображается все происходящее. — Раньше все процессы были разрозненны. Теперь я в любой момент могу увидеть, что происходит с каждым нашим пациентом, какие исследования проведены, что они показали, какие лекарства назначены, зайти в его медкарту, поднять историю болезни, скорректировать назначения и принять решение по дальнейшей тактике лечения».

-

Цветом фиксируется состояние пациентов, а также время, проведенное в приемном покое. «Вот мужчина, поступил с острым нарушением мозгового кровообращения. Сейчас он в реанимационной палате, ему уже проведены основные исследования», — показывает Толстиков на красную строчку. Судя по времени в таблице, приехал в РКБ этот пациент меньше часа назад. По стандартам до момента госпитализации должно пройти не больше двух часов. Если вдруг это время превышено, в планшете заведующего загорается предупреждающий индикатор. Желтым цветом выделяются пациенты не экстренные, но которым требуется неотложная помощь, зеленым — те, чье состояние вызывает наименьшие опасения, — чаще всего с обострениями хронических заболеваний.

-

А «Л14» тем временем уже направили в смотровую, где медбрат или медсестра проводит первичные манипуляции: измерение температуры, давление, опрос жалоб, врач проводит первый прием — все данные вносятся в информационную систему. Там же назначаются (и проводятся) и первые анализы. На каждом этапе браслет сканируется: короткое пропикивание с электронным назначением в системе заменяет выписку бумажных направлений. «Врач своим фирменным почерком писал на бумажке Ф. И. О., дату рождения и тип анализа, эту информацию должен был разобрать следующий сотрудник, который брал анализ и подписывал пробирку. Дальше уже его почерк пытались разобрать в лаборатории — и бывали случаи, когда все это работало как сломанный телефон», — приводит пример Толстиков. У «Л14» взяли общий анализ крови: пробирка с ним отправляется пневмопочтой в лабораторию прямо из приемного отделения — результат готов уже через пять минут! Раньше — через бумажную документацию — процесс длился в 3 раза дольше, для неотложных пациентов это очень существенно.

-

Пациенты в тяжелом состоянии, естественно, через регистратуру не проходят. Их привозят сразу в реанимационный зал, точно так же оснащенный принтером браслетов и сканерами, чтобы регистрировать пациентов, одновременно оказывая помощь. «Бывает, что человека привозят после ДТП в коме, он временно идентифицируется как неизвестный, но штрихкод у него все равно уникальный, — рассказывает Толстиков. — Идентификация очень важна, особенно если человек в тяжелом состоянии, не разговаривает или, к примеру, речь идет о пожилых людях с нарушениями памяти». Справа от реанимационных коек стоит татарстанское ноу-хау — мобильное рабочее место медсестры, разработанное и изготовленное совместно с ICL. Но о нем чуть позже.

-

«Благодаря поддержке президента ведущая клиника министерства здравоохранения Татарстана стала первой цифровой клиникой в нашей структуре. В этом году Республиканская клиническая больница пережила полную трансформацию процессов оказания медицинской помощи. Это один из главных проектов министерства цифровизации, который нам удалось совместно реализовать в этом году. Благодарю каждого сотрудника РКБ, ведь благодаря вам пациенты будут получать более безопасную и быструю медицинскую помощь», — рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

-

Изменилась и пропускная система: теперь доступ медперсонала в разные отделения осуществляется с помощью камер с системой распознавания лиц. Они, кстати, работают, даже если человек в маске, но в таком случае распознавание занимает чуть больше времени. Сотрудников без маски пропускают чуть ли не на ходу.

-

«Доступ пациентам тоже может быть ограничен: например, больным с острым нарушением мозгового кровообращения или после нейрохирургических операций», — говорит начальник информационно-вычислительного центра РКБ Надежда Материкина. Для них режим более строгий: пациенты могут открывать дверь, поднеся к сканеру свой браслет, но у некоторых такая возможность блокируется, если по медицинским причинам важно ограничить их перемещение. Она рассказывает, что в клинике были заменены все коммуникации, в стены вмонтировали более 120 (!) км кабеля, установили 500 точек Wi-Fi. Было переоснащено 1 355 рабочих мест: закуплены компьютеры, ноутбуки, 80 планшетов и даже 80 телефонов на постах: с ними не надо разбираться, кто в какой момент дежурит и вспоминать его мобильный. «Все оборудование отечественное, единственное, маршрутизаторы Huawei — но на них подписан сервисный контракт. Если с ними что-то случится, в течение 24 часов нам должны их заменить. Минцифры РТ все предусмотрело», — подчеркивает Материкина.

-

Вот так теперь выглядит рабочее место медсестры — всего в РКБ около сотни таких мобильных постов. Здесь их называют смарт-тележками: они оснащены ноутбуком и ящиками, где хранятся лекарства, таблетницы, расходные материалы и т. д. Чтобы получить доступ к содержимому, нужно повернуть ключ, а ноутбук защищен паролями. К тому же у каждого сотрудника свой личный кабинет. «Это очень удобно, в бумажном режиме все писать намного дольше», — рассказывает старшая медсестра неврологического отделения Анна Иванова, сканируя штрихкоды на упаковках лекарств, чтобы наполнить таблетницы. На мониторе у нее отображается список пациентов и их назначений, каждое из которых нужно провести через систему. Теперь никто не ошибется с таблеткой или дозировкой — если медсестра отсканирует не ту упаковку, система ее предупредит. Если все хорошо, засветится зеленым.

-

С этими тележками медсестры едут по палатам. Иванова сканирует браслет пациента и таблетницу, чтобы не было путаницы, при необходимости она также может осуществлять забор крови и выполнять манипуляции прямо около койки. А пациент Дмитрий Аникин рассказывает, что в последний раз лежал в РКБ в 2010 году. «Я очень удивился, как здесь все изменилось, шагнуло вперед. Технологичность стала для меня открытием: у меня было довольно предвзятое отношение к больницам, где все по старинке. Здесь меня только привезли, сразу взяли все анализы, сделали МРТ, капельницу, и медсестра меня тут же подняла в палату. Хожу в душ, браслет не портится, штрихкод не стирается», — делится он впечатлениями.

-

В каждом отделении назначены свои уполномоченные по внедрению новых технологий и контролю качества. В неврологии обе роли выполняет врач-невролог Резеда Давлетшина. Она рассказывает, что благодаря фиксации в системе всей информации о пациенте и всех этапах пребывания его в клинике, ведение медицинской документации сокращается значительно — теперь выписка занимает минут 15–20, а не 1,5 часа. «Сохраняются данные обо всем: о специалистах, которые смотрели пациента и делали то или иное назначение, о приеме в поликлинике РКБ, о всех исследованиях. И если пациент через несколько лет снова окажется в клинике, ему не нужно искать старые назначения и исследования — все сохраняется в базе и врач видит всю историю, может проследить динамику», — говорит она.

-

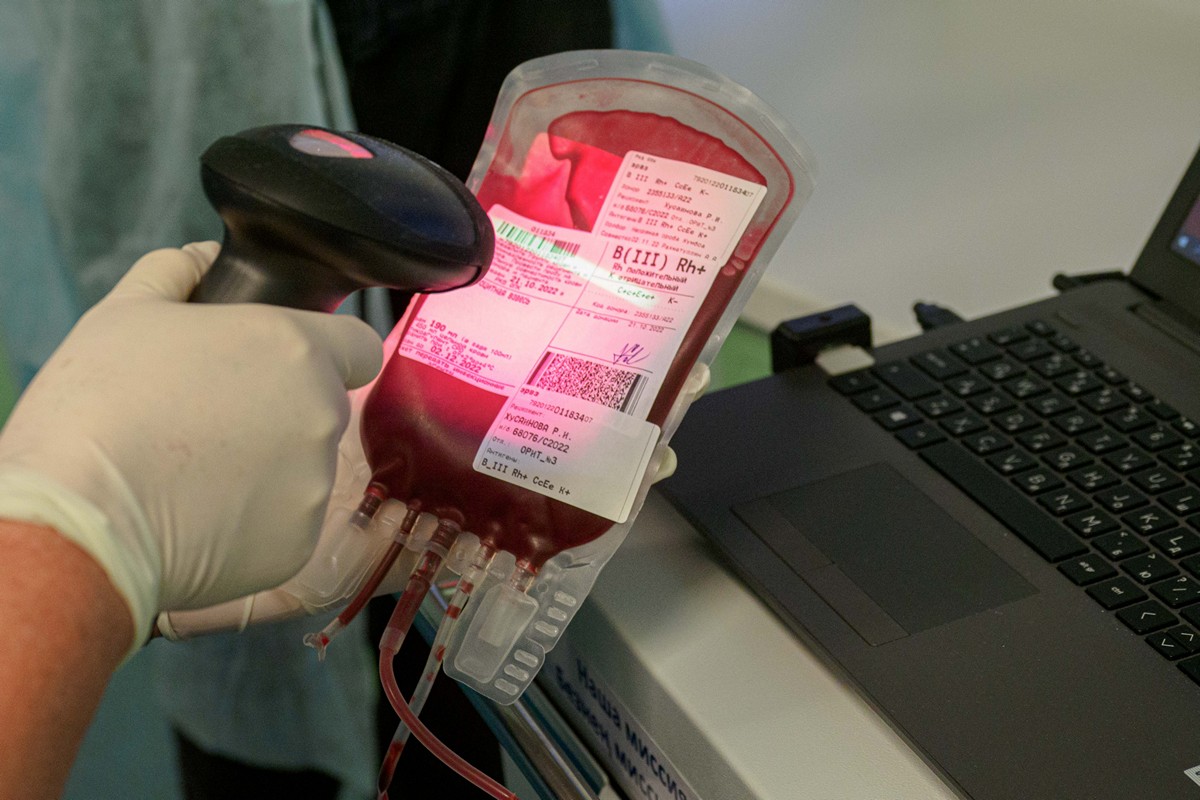

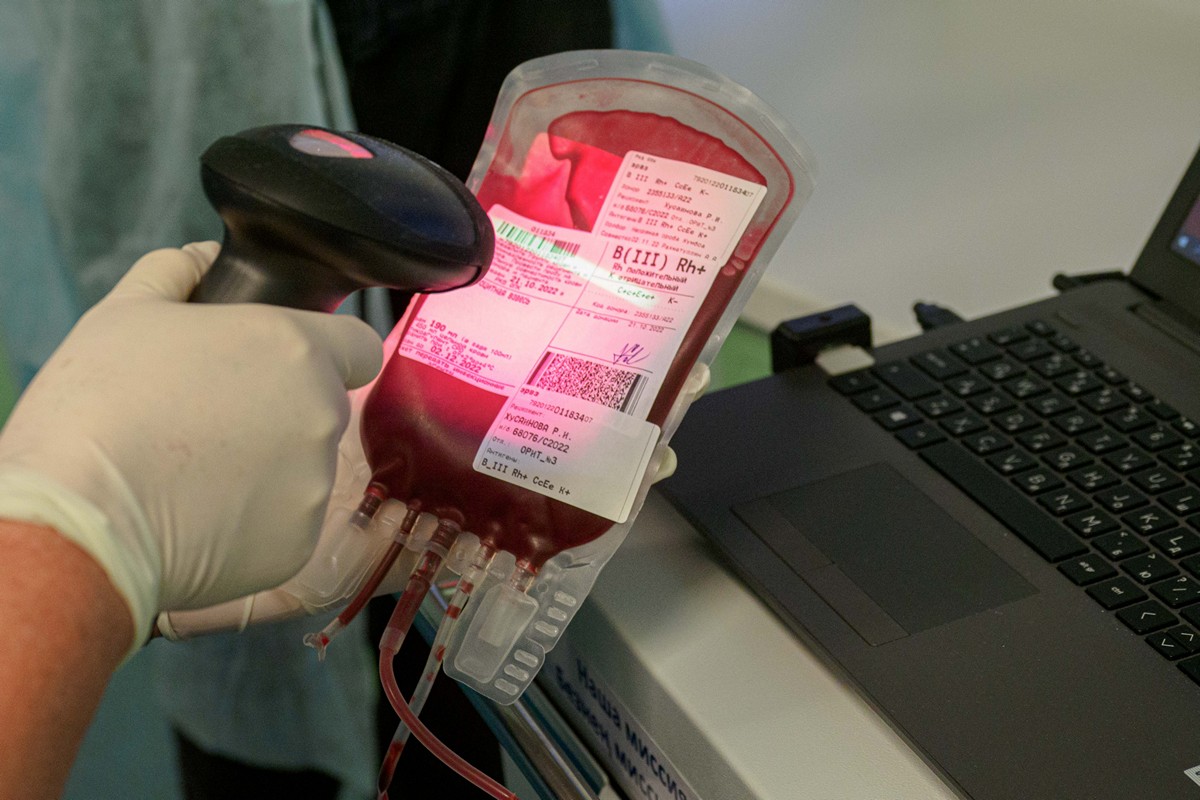

В реанимации все оцифровано точно так же, только цена ошибки врача здесь еще выше. Сейчас в палате готовится все необходимое к гемотрансфузии (переливанию крови): штрихкод на пакете несколько раз будет сверяться со штрихкодом на браслете пациента, перепроверяется и масса других показателей, чтобы гарантировать совместимость крови.

-

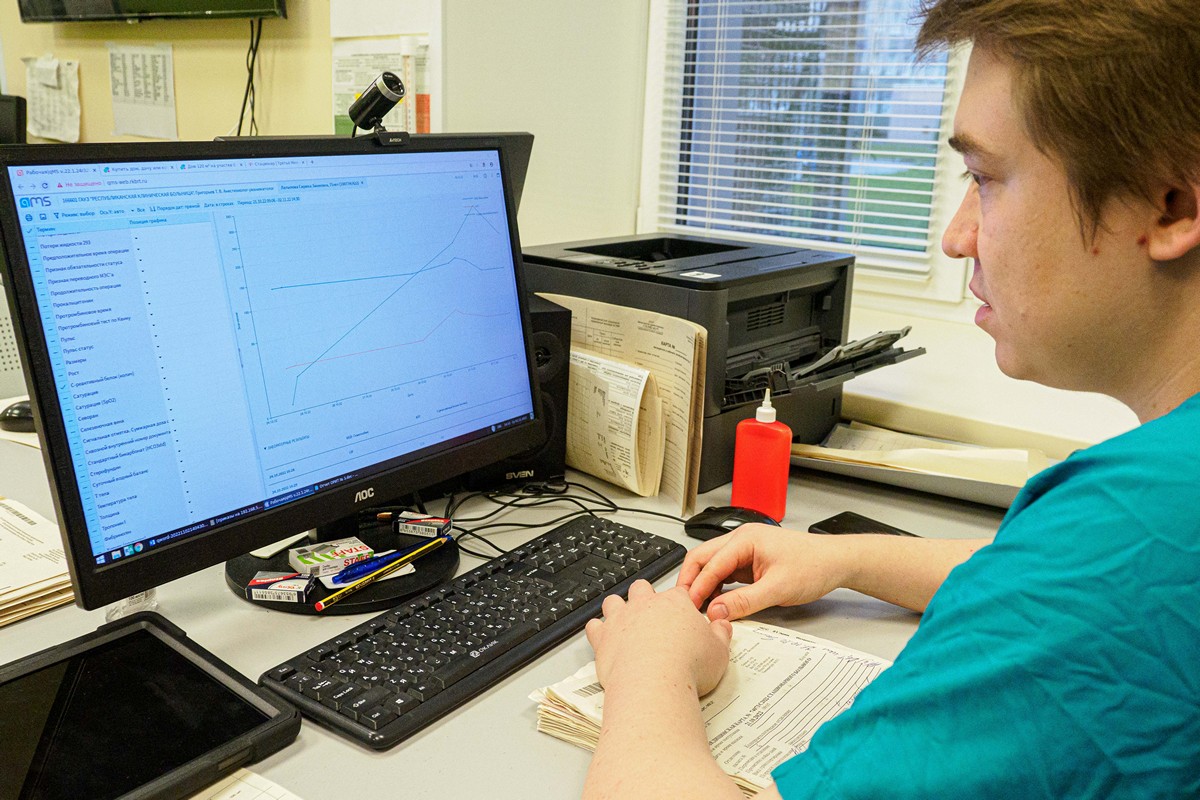

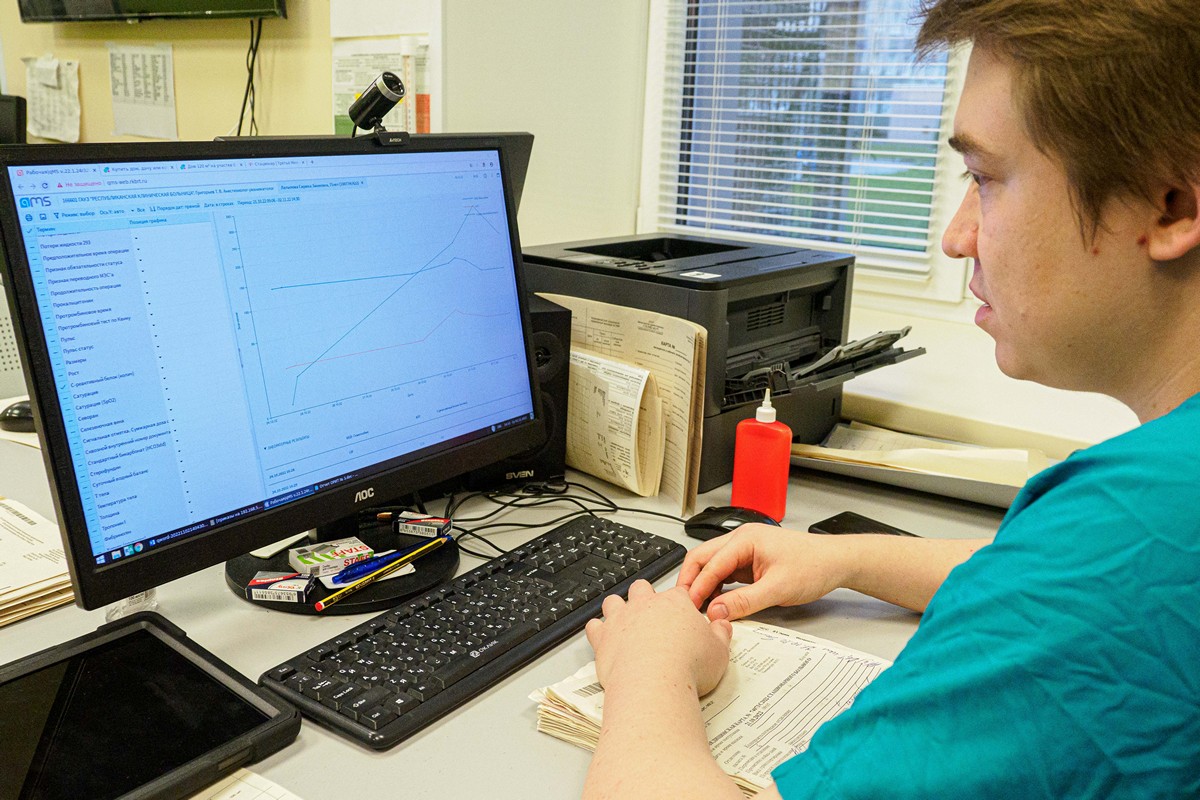

За стенкой в ординаторской врачи отслеживают показатели в динамике — они отображаются в виде графиков и наглядно демонстрируют, что в какой момент происходило с пациентом.

-

У отделения реанимации и интенсивной терапии есть своя лаборатория экспресс-диагностики. Анализы сюда приходят в колбах пневмопочтой, биолог Елена Грачева их сканирует и отправляет сначала в центрифугу…

-

...А затем в анализатор, который штрихкоды распознает автоматически и сам понимает, какие именно тип анализа необходимо провести и какие данные предоставить. «Все это очень упростило нам документооборот, мы отказались от всех толстых журналов. Привыкнуть? Привыкнуть было легко, нам даже самим нравится», — говорит Грачева.

-

Результаты отображаются на экране. Причем желтым маркируются показатели ниже нормы, оранжевым — выше нормы. Когда через лабораторию за сутки проходит несколько сотен (!) анализов, такая цветовая индикация очень облегчает жизнь. Если отклонение критическое, биолог может вдобавок к автоматическим уведомлениям сама отправить в системе сообщение врачу. Оно развернется у него на весь экран, и система не даст работать дальше, пока врач не подтвердит, что с ним ознакомился. Такой звоночек точно пропустить невозможно, и ни секунды лишней потеряно не будет.

-

«Здравоохранению в республике всегда уделяется большое внимание, а в Год цифровизации нам хотелось реализовать в данной отрасли особенный и масштабный проект, сделать так, чтобы наши жители и врачи действительно почувствовали на себе эти изменения. И я считаю, что нам это удалось: врачи РКБ получили удобные рабочие места, новую информационную систему и инфраструктуру, которая поможет им качественно, быстро и без ошибок оказывать самые различные медицинские услуги, а пациенты могут чувствовать себя в безопасности, зная, что любой врач или медсестра знает о них все, что нужно, назначит именно те манипуляции и процедуры, которые им показаны, а мобильное приложение позволит им находиться под чутким присмотром докторов РКБ даже после выписки. В прошлом году мы также подключили к интернету по оптоволоконной связи все фельдшерско-акушерские пункты Татарстана, а в этом — снабдили врачей компьютерной техникой», — заключил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

-

«Айрат Хайруллин вместе с Маратом Садыковым лично держали под контролем все этапы и процессы внедрения системы цифровой медицины», — рассказывает руководитель отдела цифрового развития здравоохранения ЦЦТ РТ Алексей Клонцак. Для усиления команды внедрения минцифры РТ командировало в больницу руководителя проектов ГКУ ЦЦТ Вильдана Губайдуллина, который выступил связующим звеном между врачами и программистами, переводчиком с медицинского языка на цифровой. Клонцак также подчеркивает, что особое внимание уделялось инфраструктуре — соблюдены все требования безопасности по защите персональных данных. Все данные пациентов хранятся в надежном ЦОД ИТ-парка и локально резервируются в РКБ, где специально для этого приобрели отдельное серверное оборудование. «Если вдруг каким-то образом РКБ останется без связи, внутри работа все равно не остановится, более того, стандартами предписаны все необходимые действия медицинского персонала даже в случае полного отключения системы, — заверил Клонцак. — Серверное оборудование и пропускная способность каналов связи предусматривались с запасом. Рассчитываем, что вся эта инфраструктура без серьезной модернизации может проработать не один десяток лет, и на ее основе могут реализовываться еще более масштабные проекты».

all-inclusive — все включено

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 0

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.