Не за горами всероссийская перепись населения, намеченная на сентябрь нынешнего года. Между тем самому институту переписей в нашей стране уже более 100 лет. Руководитель центра энциклопедистики Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Рафаиль Шайдуллин в своей статье для «БИЗНЕС Online» анализирует то, как менялся этнический состав на территории нашей республики после каждой из них. В первой части материала анализируется единственная дореволюционная перепись и все довоенные.

Демографические переписи населения являются кладезем информационных данных по динамике и состоянию народонаселения России, ее регионов

Демографические переписи населения являются кладезем информационных данных по динамике и состоянию народонаселения России, ее регионов

«Создаем будущее!»

Статья публикуется в преддверии новой всероссийской переписи населения, намеченной на сентябрь 2021 года. В ней в этнолингвистическом ключе системно анализируются все переписи населения начиная с первой всероссийской переписи 1897-го и завершая второй всероссийской переписью 2010 года. В общей совокупности рассмотрены 11 переписей населения и 7 коренных народов России и Татарстана (башкиры, марийцы, мордва, русские, татары, удмурты и чуваши). В контексте общественно-политической и этнокультурной ситуации проанализирована динамика народонаселения России и Татарстана, трансформации отношений этносов к своим родным языкам и этнонимам. В статье особое внимание уделяется проблемам ксенофобии и державной унификации российских народов под политическим лозунгом создания «российской народности», а также гражданскому и политическому суверенитету современных этносов. Кроме этого, в ней отмечается научная и практическая значимость переписей населения для выработки суверенно-политических и гражданско-этнокультурных моделей развития народов России и Татарстана.

Демографические переписи населения являются кладезем информационных данных по динамике и состоянию народонаселения России, ее регионов. Определение этнического состава населения страны важно для решения многих социокультурных и этнополитических задач. И эта проблема характерна почти для всех всесоюзных и всероссийских переписей. Всегда очень сложной процедурой является перепись этнического состава населения, особенно такой многонациональной страны, как Россия. И, конечно же, в статистике народонаселения встречаются ошибки — умышленные и неумышленные, номенклатурные и этнополитические предвзятости, связанные с определенной политической конъюнктурой времени или человеческим фактором. Например, во время проведения всероссийской переписи населения 2010 года было получено более 1 620 различных вариантов ответов населения на вопрос о национальной принадлежности. Причем, по официальным данным переписи населения того года, в Российской Федерации проживали представители примерно 193 национальностей. Изменения в численности населения и его составе, а также в тех демографических процессах, которые их обусловливали, являлись отражением сложных, иногда противоречивых, а порой трагических событий в жизни стран и населяющих их народов. Но, несмотря на это, переписи населения — уникальный исторический и социологический источник знаний о многонациональном российском обществе, который позволяет анализировать, делать выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и двигаться вперед.

В сентябре 2021 года в новейшей истории Российской Федерации и Республики Татарстан планируется провести третью всероссийскую перепись населения. Первоначально демографическую перепись населения страны планировалось провести в октябре 2020-го, но вследствие пандемии коронавируса она была перенесена на следующий год. Девизом предстоящей переписи населения всенародно объявили лозунг «Создаем будущее!», что является своеобразным логическим продолжением концептуальной линии этнодемографической политики российского руководства. Логотипом переписи стал яркий образ, символизирующий устремленность в будущее и новый цифровой формат переписи. Вспомним, в 2002 году всероссийская перепись населения проводилась под девизом «Впиши себя в историю России!», в 2010-м — «России важен каждый!».

Материалы первой всеобщей переписи населения 1897 года представляют большой научный и практический интерес для современного поколения исследователей, поскольку являются, по сути, единственным источником данных о том времени

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года

История российских переписей восходит к периоду Золотой Орды. В 1255–1257, 1258–1259, 1274–1275 годах были проведены переписи населения княжеств Восточной Руси, главной целью которых стало определение количества потенциальных налогоплательщиков и установление динамики развития рекрутских ресурсов славянских, тюркских и финно-угорских народов. После них на территории Российского государства вплоть до начала XVIII века не проводились всеобъемлющие и системные подворные переписи населения. Новый этап переписей населения России связан с именем российского царя Петра I: благодаря его начинаниям на протяжении более полутора веков главным основанием исчисления населения в России служили ревизии. Прямая цель ревизий состояла в учете податных сословий населения, которые подлежали налогообложению. Таких ревизий в Российской империи было проведено 10: первая — в 1719-м, последняя — в 1858-м.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в феврале 1897 года Инициатором ее стал выдающийся русский ученый, географ и путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский (1827–1914), фактически его идеи были реализованы Н.А. Тройницким (1842–1913), назначенным в 1897 году председателем статистического совета при министерстве внутренних дел России. Он принимал активное участие в подготовке и проведении первой всеобщей переписи населения России в 1897-м. Под его руководством проводилась разработка итогов переписи, которые были опубликованы в 1897–1905 годах. Материалы переписи представляют собой единственный источник достоверных данных о численности и составе населения России конца XIX века.

По данным центрального статистического комитета, в Российской империи проживали 124 640 тыс. человек, подавляющее большинство из них, именно 85%, составляли сельские жители. В программе первой всеобщей переписи населения 1897 года отсутствовал вопрос о национальности. Его подменял вопрос о родном языке. Это было вызвано не столько путаницей в трактовке понятий «национальность», «народность», сколько имперскими тенденциями, связанными с политикой создания единого российского этноса с общим языком и культурой. Кроме того, для определения этнического самоназвания народов, проживавших на территории Российской империи, помимо родного языка и близкородственных лингвистических наречий, еще использовались такие признаки, как сословная и религиозная принадлежность.

Материалы первой всеобщей переписи населения 1897 года представляют большой научный и практический интерес для современного поколения исследователей, поскольку являются, по сути, единственным источником данных о том времени. Ведь переписные листы включали вопросы, охватывавшие самые разные сферы жизни и деятельности респондентов, в том числе о родном языке и его наречиях, грамотности, вероисповедании, сословной принадлежности, главном и побочном занятии. Итоги переписи не только позволили получить объективные данные о социально-демографическом, экономическом, этническом и образовательном развитии народов России, но и стали добротной основой для проведения последующих всесоюзных переписей в СССР.

Итоги переписи 1897 года стали добротной основой для проведения последующих всесоюзных переписей в СССР

Итоги переписи 1897 года стали добротной основой для проведения последующих всесоюзных переписей в СССР

В списке вопросов переписного листа графа «родной язык» была под 12-м номером

В программах имперской и советских переписей населения стоял вопрос о родном языке. Однако в них в понятие «родной язык» вкладывалось различное содержание. Так, в переписи 1897 года это язык (наречие), который опрашиваемый считал своим родным, в переписи 1920-го — разговорный язык семьи, в переписи 1926-го — разговорный язык опрашиваемого. В результате различного содержания, вкладываемого в понятие «родной язык», статистические совокупности, составленные по этому признаку, были не всегда адекватны, поскольку они подвергались номенклатурным и политическим изменениям. В ходе ассимиляционных и консолидационных процессов происходила трансформация этнической идентичности, изменялись критерии, согласно которым опрашиваемый относил себя к той или иной этнической группе. Изменялось и понятие родного языка.

Такая подвижность критериев воздействовала на объем статистических совокупностей этнодемографических показателей всероссийской (1897) и всесоюзных переписей (1926, 1939, 1956, 1970, 1979, 1989). Поэтому иногда по признакам этнической принадлежности и родного языка трудно было объяснить изменения, происходившие в численности народов страны и ее регионов. В какой-то мере такие статистические трансформации можно было объяснить ростом темпов воспроизводства и миграции населения, отчасти и ассимиляцией и этнической консолидацией.

Первая всероссийская перепись населения 1897 года не собирала данные о национальной принадлежности российских граждан, только выявляла их родной язык (наречие), вероисповедание и уровень грамотности. Причем данные пункты для имперских властей не представляли особого интереса. В списке вопросов переписного листа графа «вероисповедание» была под 11-м номером, графа «родной язык» — под 12-м. При этом грамотность на родном языке регистрировалась только в тех случаях, когда опрашиваемый гражданин не умел разговаривать по-русски, потому информация о численности умевших читать и писать на родном языке не совсем точна.

Характеризуя этнический состав населения Казанской губернии по данным переписи 1897 года, следует отметить, что отсутствие в ней вопроса о национальной принадлежности приводит к необходимости выявлять эту информацию исходя из таких признаков, как родной язык (наречие), вероисповедание, сословность. В связи с компактностью и даже некоторой закрытостью этнических групп населения губернии родной язык по большей части совпадал с национальностью, что дает возможность интерпретировать эти данные как этническую принадлежность, признавая в то же время некоторую относительность и условность выводов. К примеру, в переписи населения Казанской губернии в состав великорусов были включены малорусы (789 человек) и белорусы (76 человек), поскольку официальная правящая верхушка не рассматривала эти народы как самостоятельные этносы, причисляла их к региональным группам русского социума.

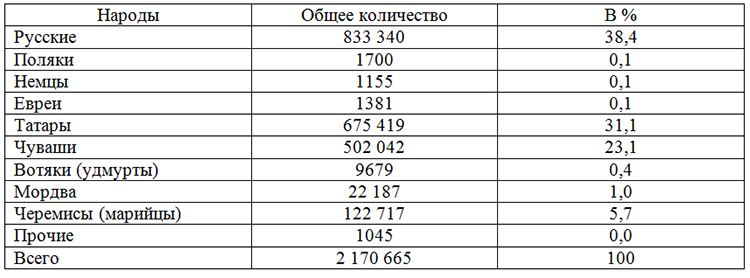

Исходя из данных о родных языках (наречиях) в Казанской губернии, перепись населения 1897 года была проведена примерно по 106 этнонимам. В ходе опроса населения на территории губернии переписчиками зафиксировано свыше 40 этнических самоназваний, наиболее многочисленными из них являлись русские, татары, чуваши, марийцы (см. таблицу).

Судя по данным таблицы, русские — титульный народ — составляли только 38,4% от общей численности населения Казанской губернии, на долю же тюркских и финно-угорских народов: татар, чувашей, марийцев, мордвы и удмуртов — приходилось 61,3%, или более чем две трети всех жителей губернии. Из этого числа, несколько уступая русским, второе место в губернии занимали ранее господствовавшие здесь татары (31,1%) и третье — родственные им по языку чуваши (23,1%).

При этом следует отметить, что во время переписи населения 1897 года в Казанской губернии активизировалось протестное движение среди татарского крестьянства, которое чинило различные препятствия переписчикам, направленным в сельскую местность для переписи жителей. Это объяснялось боязнью татар очередной волны русификации и христианизации, закрытия мечетей и мусульманских конфессиональных школ. Для этого были причины, связанные с деятельностью имперских властей в 1870–1890-е по насаждению русских классов в медресе, введению образовательного ценза для мусульманских духовных лиц (экзамена по русскому языку), запрещению религиозной литературы иностранного происхождения. Под воздействием различных слухов о насильственном крещении большинство татарских сельских общин Казанской губернии не допускало в свои населенные пункты переписчиков. Массовым протестным движением было охвачено 10 уездов (из 12) губернии. Недовольство переписью выразило также татарское население Уфимской, Симбирской, Самарской, Вятской и Пермской губерний.

В то же время следует отметить, что всероссийская перепись населения в 1897-м проводилась в основном на общественных началах. Из-за низкой грамотности населения бо́льшую часть формуляров заполняли счетчики. В переписи участвовали до 150 тыс. счетчиков, которыми было заполнено вручную 30 млн переписных бланков. В ней задействовали большое количество местных чиновников, учителей, представителей научных и творческих профессий. В качестве морального поощрения 21 ноября 1896 года императором Николаем II была учреждена медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения», которой удостаивались россияне, внесшие значительный вклад в перепись. Среди награжденных переписчиков оказался и чувашский просветитель, создатель современного чувашского алфавита И.Я. Яковлев.

Это дало определенные этнолингвистические результаты уже в 1920-е

Первые две советские переписи населения 1920 и 1926 годов пришлись на период национально-государственного строительства в СССР, когда в его составе образовывались первые союзные республики, а в них, в свою очередь, создавались различные автономные национально-территориальные субъекты. Именно поэтому при проведении таких переписей большое внимание уделялось национально-территориальной принадлежности населения страны. Результаты данных переписей становились основой не только для размежевания границ национальных образований, но и для реализации масштабной культурной революции с целью создания многонациональной советской общности.

Об этом свидетельствуют и изменения в критериях опроса, используемых при выявлении национальной принадлежности населения СССР и его национально-административных субъектов. Переход от вопроса о разговорном языке семьи (перепись-1920) к вопросу о разговорном языке опрашиваемого (перепись-1926) давал властям возможность проследить динамику развития национальной идентичности народонаселения Союзного государства. Известно, что в первом случае национальная принадлежность членов семьи определялась его главой, во втором же — респондентом единолично. При свободном самоопределении этнической и языковой принадлежности часто происходили различные национально-нигилистические трансформации. Особую роль в этом процессе сыграла активно внедряемая в этнические сообщества советская система национального образования и культуры, основанная на идеологии интернационализма и прозелитизма.

Советское руководство, широко используя в национальной школьной системе отдельные миссионерские формы учебно-воспитательной работы, заимствованные из системы Н.И. Ильминского, постепенно создавало необходимые условия для языковой и этнокультурной русификации иноязычных народов страны. Это дало определенные этнолингвистические результаты уже в 1920-е, когда некоторая часть этнически нерусского советского электората в графе «язык» записала русский. В основе такого «гражданского» волеизлияния лежала, как правило, либо мотивация, связанная с ожиданием карьерного роста, либо специфическая форма национально-нигилистического протеста, имевшая достаточно стихийный и нерефлектированный (невзвешенный) характер. Возможно, причиной этого стало и значительное увеличение этнических самоназваний народов, к примеру, в переписи населения 1926 года их число достигло 194.

Девизом всесоюзной переписи населения СССР 1926 года было «Рабочий! Крестьянин! Ты строишь жизнь. В этом поможет тебе перепись населения!». Основными переписными формулярами являлись личный листок и семейная карта (последняя — только в городах). Личный листок респондента содержал почти те же вопросы, какие имелись в счетном листе предыдущей переписи населения. Он включал 14 вопросов (с уточняющими пунктами — около 30), в том числе о половозрастном и брачном состоянии, этнической принадлежности и родном языке, грамотности, месте рождения и продолжительности постоянного проживания, наличии тяжких увечий и психических заболеваний. Перепись началась 17 декабря 1926-го и длилась две недели на селе и неделю — в городах. Предварительные ее итоги были опубликованы в 1927-м, краткие результаты — в 1927–1929 годах (в 10 томах), полные — в 1928–1933 годах (в 56 томах). Несмотря на определенное редактирование статистических данных переписи, отчасти и этнических этнонимов со стороны аппарата ЦК ВКП (б) под руководством Иосифа Сталина, перепись 1926 года отличалась не только продуманной методикой получения сведений, но и богатством собранных данных, особенно о национальном и социальном составе населения. В СССР общая численность населения Союзного государства впервые была определена переписью-1926 и составила 147 млн человек, из них 77,8 млн — русские, 2,9 млн — татары, 1,3 млн — мордва, 1,1 млн — чуваши, 0,7 млн — башкиры, 0,5 млн — удмурты, 0,4 млн — марийцы.

Одной из главных трудностей при проведении и обработке результатов переписей населения 1920-х была фиксация этнических общностей. Особые сложности данная проблема доставляла организаторам и разработчикам переписей населения в силу политизации так называемого «национального вопроса», связанного с идеологией создания единого советского социума. Об этом свидетельствует политика постепенного сворачивания программ реализации татарского языка, коренизации государственного аппарата в Татарстане, а также закрытие национальных газет и типографий, сворачивание школьного обучения на языках «нетитульных» народов союзных республик. Таким образом, национальный вопрос политизировался, нетитульные этнические сообщества оказывались под идеологическим прессом государственно-политических и административно-территориальных структур.

Государственная политическая система, так называемый «советский федерализм», включавшая национально-территориальные образования различных уровней, в 1930-е начала активно диктовать народам свои правила игры. Она обусловливала признание или непризнание того или иного народа, что зачастую было связано с существовавшей у Сталина — «отца народов» — идеей «упрощения» этнического состава советского общества. В результате все этнические «коллизии» переписей конца 1930-х сводились, по сути, только к тому, чтобы заранее составить список народов, которые будут присутствовать в итоговых материалах.

Многие разработчики и организаторы переписи 1937 года были объявлены врагами народа и репрессированы

В конце 1930-х в СССР было проведено две переписи населения, первая из них состоялась в январе 1937 года. Подготовка и проведение этой переписи пришлись на период сплошной коллективизации единоличных крестьянских хозяйств, форсированной индустриализации промышленного производства, политических и административных репрессий. В результате резкого ухудшения экономических, социальных, продовольственных и санитарно-эпидемиологических условий жизни основной массы населения страны и нещадной физической эксплуатации рабочих и крестьян произошел демографический кризис, связанный с интенсивным ростом смертности и замедлением темпов рождаемости в СССР. В сокращении численности населения страны немалую роль сыграли и сталинские репрессии, преждевременно оборвавшие жизни нескольких миллионов советских граждан.

При проведении всесоюзной переписи населения 1937 года первоначально планировалось охватить широкий круг вопросов: пол, возраст, национальность, родной язык, грамотность, образование и др. Причем респонденту предполагалось задать следующие вопросы: «На каком языке умеете писать и читать?»; «Умеете ли писать и читать или только читаете?». При этом национальность и родной язык должны были записываться по самоопределению респондента. Больше, чем в ходе других переписей, в ней планировалось уделить внимания вопросу образования. Было принято специальное Обращение ЦК ВКП (б) и СНК СССР к населению, в котором разъяснялось народно-хозяйственное значение переписи и говорилось, что участие в ней — гражданский долг каждого советского человека. Массовыми тиражами выпускались брошюры, листовки и плакаты, читались лекции, проводились беседы с населением. Однако конечный вариант опросного листа, отредактированный лично И.В. Сталиным, был существенно обеднен по сравнению с прежним проектом. В частности, исчезли уточнения в вопросе о грамотности, появились вопросы о религиозной принадлежности, гражданстве. Очевидно, вопрос о гражданстве оказался введен в связи с принятием второй Конституции СССР в 1936 году.

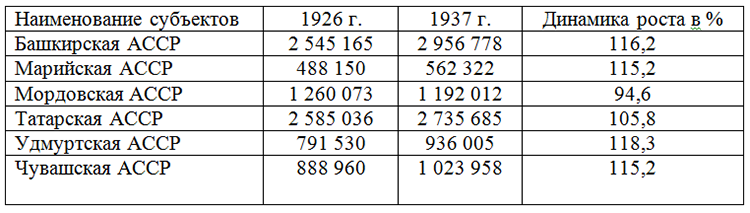

Однако результаты всесоюзной переписи 1937 года (162 млн человек) разошлись с публиковавшимися ранее несколько преувеличенными официальными оценками численности населения СССР (170–172 млн человек). В 1990-е в российских архивах была обнаружена значительная часть материалов переписи населения 1937 года. Проанализировав эти данные, этнологи и демографы пришли к неоднозначному выводу, что недоучет населения был незначителен, где-то около 700 тыс. человек (0,43%). Во многих зарубежных странах недоучет населения при переписи в пределах 5% считается допустимым. Организацию переписи сталинское руководство признало неудовлетворительной, материалы ее — дефектными, в результате данные переписи не были обнародованы. Многие разработчики и организаторы переписи 1937 года, руководители государственной статистики по всей стране были объявлены врагами народа и репрессированы. Интересны предварительные итоги всесоюзной переписи населения 1937 года по республикам Поволжья и Приуралья (см. таблицу).

Судя по данным переписей 1926 и 1937 годов, во всех республиках Поволжья и Приуралья, кроме Мордовии, наблюдался естественный прирост населения. Если в четырех национально-территориальных образованиях (Башкирская, Марийская, Удмуртская, Чувашская АССР) за 10 лет прирост населения составил в среднем 11,6%, то в Татарстане — всего 5,8%. Причем не совсем понятно, какую роль в процессе роста численности населения сыграли социально-экономические трансформации и миграции, связанные с «великими стройками», а также новые этнотерриториальные размежевания границ отдельных республик.

Волевым решением малые народности включались в состав родственного в языковом отношении этноса

В 1939 году была проведена новая всесоюзная перепись населения СССР, которая прошла под лозунгом «Любой из заполненных переписных листков будет крепкой и яркой повестью о жизни замечательных советских людей! По-большевистски проведем перепись населения!». В ходе новой переписи национальная идентификация населения производилась только по лингвистическому признаку, всякие другие национальные особенности игнорировались; народы записывались только в соответствии с заранее составленными 97 этническими самоназваниями. По сравнению с всесоюзной переписью населения 1926 года, количество самоназваний этносов в переписи 1939-го сократилось в 2 раза (с 194 до 97). Причем 46 народов СССР на начало 1939 года имело свои национально-территориальные образования.

В результате в соответствии с новой программой переписи населения все народности, говорящие на языках, близких к языку крупной этнической общности, записывались без каких-либо различий в ее составе. Таким образом, многие малые народности изначально были лишены возможности заявить о своей особой национальной идентичности. Волевым решением малые народности включались в состав родственного в языковом отношении этноса, поскольку, по мнению советских «вождей народов», их диалекты (наречия) не обладали особыми этническими признаками, позволявшими выделить эти сообщества в отдельный народ. В результате при проведении последующих советских переписей вопрос о признании отдельных малых народностей суверенной национальностью уже не ставился.

Усилению лингвистического авторитаризма в период проведения переписи населения 1939 года способствовала и латинизация письменности многих тюркских народов (в том числе татар) в конце 1920-х – 1930-е, проводившаяся под лозунгами «интернационализма» и создания единого советского народа. Замена арабского письма латинским не только разорвала культурные и духовные связи мусульманских тюрко-татарских народов с прошлым многовековым историко-культурным наследием, но и способствовала ликвидации его носителей в лице мусульманского духовенства и «старорежимных» творческих деятелей.

Одновременно с этим постепенно сворачивалась практика мониторинга деятельности системы просвещения, культуры и партийно-государственных структур по этническим индикаторам, дававшим возможность определять уровень задействованности народов в различных сферах советской повседневности. В результате все этнические «проблемы» послевоенных переписей сводились к итоговой фиксации национальной принадлежности советских граждан по заранее составленным спискам народов. Хотя со временем было признано, что критерием национальной принадлежности может считаться только личное самоопределение граждан, но по-прежнему все виды этнической самоидентификации вписывались в такие списки. При этом задача политтехнологов (демографов) состояла только в том, чтобы составить «научно обоснованный» перечень этнонимов, которые переписчики должны были внести в переписные листы. В 1939 году перепись населения велась по 97, в 1959-м — по 126, в 1970-м — по 122, в 1979-м — по 123, в 1989-м — по 128 самоназваниям. Некоторое увеличение самоназваний народов в переписи 1959 года (на 29 названий) связано с присоединением к СССР в 1939–1945 годах новых территорий: Эстонии, Латвии, Литвы, Западной Белоруссии и Украины, Северной Буковины, Бессарабии, части земель Восточной Пруссии и Финляндии, Тувы, Южного Сахалина и Курильских островов.

Окончание следует.

Рафаиль Шайдуллин

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 202

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.