«Концепция происхождения татар вернулась в научное русло из болота булгаризма», — так формулирует одно из своих достижений известный казанский историк и археолог Искандер Измайлов, отметивший в субботу свое 60-летие. Но и для новых поколений ученых будет немало работы — к примеру, история татар как научная дисциплина никак не встроена в российскую. О том, что сделано, а что еще предстоит совершить, главный научный сотрудник Института археологии им. Халикова рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

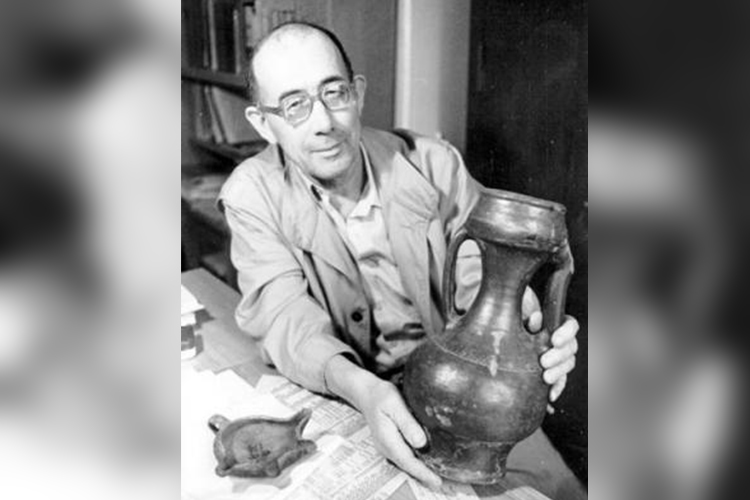

Искандер Измайлов: «Общую свою цель в жизни я выполнил. История татар пополнилась целой библиотекой книг, ко многим из которых я приложил свой труд и талант»

Искандер Измайлов: «Общую свою цель в жизни я выполнил. История татар пополнилась целой библиотекой книг, ко многим из которых я приложил свой труд и талант»

«НАПРАШИВАЕТСЯ КОМПЛЕКСНАЯ НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКОЙ НАЦИИ В XX ВЕКЕ»

— Искандер Лерунович, давайте начнем интервью, посвященное круглой дате, с главного вопроса: так написана ли подлинная история татар?

— Я считаю, главное, что институт истории имени Марджани начал разрабатывать и реализовывать в своих фундаментальных трудах новую концепцию истории татар. Суть ее была в отказе от дилеммы татаризма-булгаризма, смене самих подходов к пониманию процессов этногенеза с учетом факторов формирования этнического самосознания, трансформация которого зависит от становления государственности и внедрения ислама в разные слои общества. В результате возникает средневековая этносоциальная и этноконфессиональная общность, которая в эпоху модерна преобразуется в нацию.

Хотя данная концепция разрабатывалась целой плеядой историков, смело можно сказать, что наши с Дамиром Исхаковым труды сыграли роль концептуальной основы новой этнической истории татарского народа, которая сейчас имеет характер новой научной парадигмы и на сегодняшний день является наиболее логичной и непротиворечивой. Фактически эта концепция и изложенная на ее основе древняя и средневековая история татарского народа стали новым словом в развитии всей исторической науки Татарстана. Не побоюсь сказать, именно она стала основой целого ряда обобщающих новейших исследований по истории и культуре татарского народа от монографии «Татары» до многотомной «Истории татар» и статей «Татарской энциклопедии».

Так что общую свою цель в жизни я выполнил. История татар пополнилась целой библиотекой книг, ко многим из которых я приложил свой труд и талант, концепция происхождения татар вернулась в научное русло из болота булгаризма, а вдобавок удалось решить и некоторые другие вопросы — изучить вооружение и военное дело татар и их предков, разработать концепцию становления булгарского этногенеза, многие проблемы истории Улуса Джучи и еще многое другое. В общем, для будущих историографов хватит работы.

Но мы свою работу, повторяю, сделали. При этом прошло время, а пока нового качественного роста не происходит. Получается, историки, раньше понимавшие общую концепцию и соглашавшиеся с ней, писавшие свои и коллективные академические труды в русле общих подходов, сейчас оказались в состоянии перехода. Произошла некая расфокусировка внимания на частные проблемы, нужные, интересные и важные, но не такие фундаментальные. Очевидно, это вызывает серьезные вопросы у общественности. Но писать каждый год большие обобщения невозможно. Есть время для стратегического наступления, а есть для подтягивания тылов, расширения плацдармов, подготовки кадров. Просто надо определить стратегические цели, на что это будет направлено в конечном итоге. Стратегическая передышка должна стать не самоцелью, а определенным этапом. Пока такого видения ни у кого нет.

— То есть стратегические задачи на историческом поле в какой-то момент Татарстан решил, после чего эта тема ушла на периферию?

— Да, хотя на самом деле сейчас идут постоянные вызовы. На самом деле же никто никакой передышки нам не дает! Уже неоднократно было сказано: для того, чтобы остаться на месте, надо бежать быстро, а чтобы куда-то прийти, бежать надо в два раза быстрее. Остаются неопределенными на современном уровне знаний многие фундаментальные мировоззренческие вопросы, имеющие прямое отношение к развитию исторической науки.

Например, место татар в прошлом России, в мировой истории. История татар как научная дисциплина и концепция никак не встроена в российскую. Между тем это вызывает постоянные трения на периферии этой концепции, где она наталкивается на теорию российской государственности. Речь идет о месте и значении Золотой Орды в мировой и российской истории, данная тема и дальше будет все более актуальной и злободневной.

У некоторых ученых есть мысль, что, издавая труды московских ученых, мы решаем эту задачу. На самом деле это только иллюзия, поскольку концепция в них изложенная прямо противоречит нашему пониманию истории Золотой Орды и тюрко-татарских государств и была она, в частности мной, раскритикована. Но институт истории под своим грифом упорно издает их. Это ли не показатель аберрации исторического сознания. И все это происходит на фоне активизации в России исторической политики, о чем прямо пишет идеолог и политик федерального масштаба Владимир Мединский. Но у нас, в свою очередь, нет никакой исторической политики, только судорожные и суетливые ответы на вызовы политики. Это то перепись, то стояние на Угре, то Башкортостан… Но за этими вызовами мы не видим главного — новой политики России в области конструирования прошлого, и в нем нет места истории татар. Подчеркну, что одной из родовых травм российского государства является борьба против Золотой Орды. Просто делать вид, что этого нет, скоро станет невозможно. Необходимо менять историческую политику во всероссийском масштабе, а это сложно. Как известно, легче расщепить атом, чем отказаться от предрассудков. Но придется это делать рано или поздно — нам или будущим поколениям — либо отказаться от своего прошлого и кануть в болото местечкового булгаризма.

— И всероссийская перепись населения 2021 года уже ставит свои вопросы…

— Перепись актуализирует проблемы уже более сложного порядка. Она опять наступает на фундаментальную идею единства татарской нации. В свое время президент академии наук РТ Мансур Хасанович Хасанов организовал и провел большую академическую конференцию, ее результатом стала небольшая книга «Единство татарской нации», где концептуально были изложены основания единства нации. Она не устарела, но ее надо или переиздать, или провести что-то подобное, активизировать научную составляющую, поскольку это единство сейчас размывается. Одной пропагандой это не остановить. Необходимы фундаментальные исследования.

Важно, допустим, издание истории конкретных деревень, но, как академическая наука, мы должны еще издавать и более широкие обобщения — о развитии нации, о ее расселении, о ее культурно-этнографическом разнообразии, единстве в многообразии. Наконец, надо приступить к изучению того, что такое произошло и с Россией, и с татарами в XX веке…

— А что принес татарам XX век?

— Это полная культурная трансформация: у нации, которая пользовалась одной графикой, одной письменной культурой и во многом языком, к концу XX века мы видим совершенно другую письменность, культуру и язык. Произошла резкая, скачкообразная урбанизация: из 90 процентов сельского населения в начале века, мы видим уже в 1980 году обратную пропорцию. За 2–3 поколения полностью изменилась культура и образ жизни. Резко изменился образовательный статус. Образованных и получивших высшее образование сейчас миллионы, то есть буквально за 2–3 поколения произошли колоссальные изменения, но за редким исключением (я имею в виду труды Альфии Галлямовой) они не объясняются, никак не описываются, а сами процессы толком не изучаются.

Хотя прямо напрашивается комплексная научная программа изучения татарской нации в XX веке. Да, конечно, в ней должны быть задействованы социологи, демографы и историки, занимающиеся историей семьи и так далее. Здесь тоже серьезные изменения, например резкое изменение детности. За это время от многодетной семьи мы перешли к малодетной. Еще раз говорю: все эти процессы, которые очень важны для понимания прошлого и настоящего татарского мира, должны стать предметом стратегического внимания, исторической политики. Не задачей одного института или даже академии наук РТ, а государственной задачей.

— И все же что вы посоветуете почитать тому человеку, который заинтересовался историей татар, но ничего о ней не знает?

— Простой и очень важный вопрос на лекцию, скажем, часа на два. Но если серьезно, то я считаю, что Татарское книжное издательство выполняет огромную работу по популяризации прошлого татар в разных его аспектах, особенно это касается детских и научно-популярных серий. Это то, что важно и нужно читать людям, интересующимся прошлым татар с чистого листа. Человеку, который хотел бы более углубленно начать изучать историю, я посоветовал бы книги Рафаэля Хакимова. У него и есть несомненный талант интерпретатора и популяризатора, умеющего доступно и легко излагать сложные вопросы истории. Если бы при этом он не трактовал вопросы, в которых мало что смыслит, ему б не было цены. Но других писателей, как известно, у нас нет.

И для совсем глубокого и серьезного погружения в мир этногенеза я бы предложил наши с Дамиром Исхаковым труды и 7-томную «Историю татар». Понимаю, что это не легкое чтиво, но я и не предлагаю их как научную беллетристику, а только для углубленного понимания и внимательного изучения. Но я согласен, что необходимы и научно-популярные труды. Одним из таких является иллюстрированный научно-популярный труд «Татарский мир», идею которого предложил президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов. Группа академических ученых во главе с Данией Загидуллиной выполнила его. Издатели обещают, что данная книга будет в каждой школе и каждой библиотеке. Уже сейчас она есть и в сети. Если ее подредактировать и издать в варианте покетбука, это был бы идеальный вариант научно-популярной книги.

Но наша история настолько драматичная, интригующая и интересная, а главное — во многом малоизвестная, особенно в таком современном жанре, как история частной жизни, в котором работает Лилия Габдрафикова, что тут нужна целая библиотека трудов. Уверен, что для этого необходима особая программа финансирования. Вот для этого тоже нужна историческая политика.

Кружок археологии КГУ. 1979 год

Кружок археологии КГУ. 1979 год

«ДИЛЕММА ТАКАЯ — ИЛИ ВЕРХ ВОЗЬМЕТ МЕРТВЯЩЕЕ МИФОТВОРЧЕСТВО, ИЛИ НАУКА»

— Правильно ли мы уловили вашу мысль, что и с пониманием российской истории XX века дело обстоит не лучшим образом?

— Вы меня выводите на проблемы, которые актуальны, но не в полной мере отвечают моим научным интересам. Во многом на этот вопрос уже ответила Альфия Галлямова в своем интервью «БИЗНЕС Online». Но я могу сказать, как я вижу данную проблему, особенно в плане изучения истории исторической науки в Татарстане. По сути дела, мы не знаем историю прошлого века, в том числе и в России. Концептуального подхода к тому, что в России случилось, нет. Сейчас это один из важнейших вопросов, вокруг которого сосредоточены усилия идеологов, историков и мыслителей. И это неудивительно.

Простой пример. Главным идеологическим постулатом современной исторической политики является история Великой Отечественной войны. Если с военной составляющей все более-менее понятно, то осмысление многих вопросов вызывает шок. Главный из них: как получилось, что немцы дошли до Москвы, а потом мы неимоверными трудами изгоняли немецко-фашистские войска за территорию своей страны, причем перелом произошел только в 1944 году? И это учитывая, что Советский Союз обладал неимоверным превосходством в живой силе, технике, в ресурсах. А то, что произошло в 1941 году, просто не поддается внятному и цельному описанию. Ясно одно: чтобы понять трагедию 1941 года, надо смотреть гораздо глубже и шире. И далее все зависит от «оптики» того или иного историка…

— Может, все дело в том, что у историков, в зависимости от политических взглядов, диаметрально противоположное отношение ко всему советскому периоду?

— Разумеется, единой позиции нет и не будет. Но самое главное, что нет концептуального подхода. Мало кто имеет мужество заглянуть в эту бездну без ущерба для своего сознания. Ведь, как писал Фридрих Ницше, бездна может взглянуть и на вас. Да и как объяснить тот факт, что почти 800 тысяч советских граждан воевали на стороне врага, который заведомо был человеконенавистническим фашистским режимом. Тем не менее это не какие-то жалкие 20 тысяч власовцев или 30 тысяч бандеровцев, а хиви («добровольные помощники» вермахта из местного населения на оккупированных территориях СССР и советских военнопленных — прим. ред.), воевавшие в строевых войсках вермахта. Вопрос такой: что режим эффективного менеджера Сталина должен был сделать с собственными гражданами, чтобы они воевали против него даже на стороне такого людоедского режима? Ответа на него пока нет. Во всяком случае чтобы непротиворечиво объяснить, а не замалчивать. Если задуматься, то за всю тысячелетнюю историю России такого вообще никогда не было…

— То есть на сторону Наполеона в 1812 году не переходили?

— Ни одна часть! В Первую мировую войну не удалось сформировать из пленных ни одной части, наоборот, офицеры сбегали из плена: описывается эпизод побега генерала Корнилова Алексеем Толстым в своем романе. Бежали, сидели в лагерях, но не не переходили на сторону врага. В рамках обычной советской пропаганды, которая сейчас часто воспроизводится без купюр, на вопрос, скажем, о причинах появления Локотской республики (полуавтономная область в оккупированной нацистской Германией части средней полосы России — прим. ред.), ответа нет. В парадигме героической борьбы всего советского народа против фашистской Германии и кучки отщепенцев это никак не объясняется, а такие вопросы рассматриваются как «вылазки литературных власовцев». Но как тогда изучать прошлое нашей Родины, если целые ее куски не находят внятного объяснения?

Вот и получается, что центральный вопрос истории XX века невозможно понять, не решив других и не менее важных — революции, национального движения, ускоренной модернизации, культурного перелома и многих других…

— По нынешним временам на фоне патриотического тренда в стране ваши слова звучат почти как крамола…

— Ну история, если она претендует на цельность и истину — уже сама по себе вызов идеологии с ее штампами, запретами, белыми пятнами и умолчаниями. Весь прошлый век мы жили в этой идеологии как заживо погребенные. Напомнить, чем это закончилось для этой идеологии? Или «можем повторить»? То есть существует проблема, мы не совсем понимаем, что происходит с нашим обществом, корни этих проблем явно лежат в том числе и в прошлом, но понять их мы боимся.

Возникает историческая точка бифуркации. Или мы возвращаемся в идеологию советского тоталитарного режима, или отважимся взглянуть в прошлое без страха и предубеждения. Понять без гнева и пристрастия, что случилось с Родиной и с нами. Дилемма такая — или верх возьмет мертвящее мифотворчество, или наука. Не надо быть большим пророком, чтобы предвидеть, что в век информационных технологий суверенный исторический миф долго не проживет. Придет новое поколение и вновь задаст те же вопросы. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется…

Родная улица поселка Сеймчан, 1960 год

Родная улица поселка Сеймчан, 1960 год

«Я ПОНИМАЮ, ЧТО ЖИВУ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ, НО ЗА ДЕСЯТЕРЫХ СВОИХ ДЕДОВ»

— Вы родились на Колыме. Как там оказались ваши родители и где ваша настоящая родина?

— Действительно, наше поколение — вероятно, последнее, которому досталось вдогонку от бурного и железного XX века. Мои предки — настоящий срез нашей советской истории. Родители мамы происходят из Татарстана. Дэу-эни из Сабинского района, село Верхний Симет, а дэу-эти из Акзегитово Зеленодольского района. Во время голода 1921 года по решению односельчан их родителей отправили спасаться от голода в Сибирь. Они попали в Новосибирскую область, Колыванский район, село Казанка, которое и основали в тайге, куда их высадили из эшелона практически без средств к существованию. Но за несколько лет они организовали крепкую общину, лесхоз и начали более-менее достойно жить. Дед стал председателем лесхоза. Мама моя и ее сестра родились там.

Но в 1937 году мой дед был репрессирован по политической статье «полста восемь» за контрреволюционную агитацию и пропаганду на «десять и десять», то есть 10 лет лагерей и 10 спецпоселения. Отбывал наказание в Приморье, а потом — в знаменитом Карагандинском лагере (Карлаг). Там он не пропал, другой зэк — элитный еврей-портной из Москвы — спас деда, сказав на распределении, что имеет специальность, а дед — его помощник. Поскольку в этих огромных лагерях процветала светская жизнь, то от клиентов не было отбоя. Дед научился у своего старшего товарища по несчастью кроить и шить, а когда тот умер, продолжал портновское дело, переезжая из лагеря в лагерь.

В это время его семья под угрозой ареста вынуждена была бежать в Казань, где скиталась по вокзалам и трущобам, пока дэу-эни не устроилась работать на стройку. Ей попался хороший добрый человек — бригадир отделочников. Он позволил ей с двумя детьми жить в недостроенном доме, а потом помог выправить паспорт и получить комнату в подвале, который они строили. Это был элитный дом на улице Некрасова, а подвал предназначался для слуг, которые должны были обслуживать советских господ из номенклатуры.

В это время началась война и братьев дэу-эти, всех десятерых, даже того, которому едва исполнилось 18 лет, отправили на фронт, практически без подготовки. Они были брошены в самое пекло и погибли в белоснежных снегах под Москвой. Только на одного из них пришла похоронка, и моя прабабушка получала 18 рублей пенсии за погибших детей в благодарность от советской власти. Когда я ее встречал маленьким мальчиком, она потеряла зрение и уже, возможно, разум: обнимая меня, она плакала, называя именами своих детей. Когда я вспоминаю это, мое сердце сжимается от боли и вспыхивающей ненависти к советской власти и ее «эффективным менеджерам», разрушившим миллионы жизней и изгадившим великие идеалы ради своего тщеславия. Я понимаю, что живу не только за себя, но за десятерых своих дедов, отдавших свои молодые жизни ради спасения мира.

А моя мама, как член семьи врага народа, никогда не была ни пионером, ни комсомолкой, не имела никаких шансов поступить в вуз. Она закончила медицинский техникум, познакомилась с отцом и уехала к нему на Колыму.

Дэу-эни со стороны отца родилась в селе Иски-Ряжап (Старый Баран) ныне Ульяновской области. В молодости ее выдали замуж второй женой за богатого человека, о котором она никогда не любила вспоминать. В 1921 году начался страшный голод и она, собрав еду, сбежала из дома мужа и бросилась к своей маме. Но приехала она уже поздно. Мама уже умерла, а ее братишка скончался от истощения у нее на руках не в силах съесть суп, который она приготовила. Дэу-эни сбежала в Казань, вступила в комсомол и прошла курсы агитаторов. Ее послали на Донбасс, где было много татар-отходников. Там она и познакомилась с моим дедом, происходившим из села Новое Ибрайкино Аксубаевского района.

Они вернулись в Казань, где у них родился мой отец и его сестренка. Они жили во дворе гостиницы «Казань». Отсюда он в 1941 году ушел на фронт. На его счастье (если это можно назвать счастьем) в одном из первых сражений он был тяжело ранен и вывезен в госпиталь. Там он пробыл почти два года, а потом опять попал на фронт, хотя был нестроевым. В боях под Ригой его дивизия попала в окружение, где он проявил мужество и героизм, отмеченные медалью «За боевые заслуги». Войну он закончил в Померании, куда их дивизию перебросили в 1945 году. Прожил он недолго и мечтал о внуке, но год не дожил до моего рождения.

— Итак, ваши родители соединились на Колыме.

— Обычно в советские годы люди выражались более изящно: «За что же вас туда отправили?» Они справедливо полагали, что добровольно человек на Колыму не поедет. Но не все так просто. Отец учился в школе, которая сейчас стала университетским лицеем, а тогда была школой молодых летчиков. Но военной карьеры ему удалось избежать. Он поступил в Казанский университет на геологический факультет. Во время практики его пригласили на работу в Дальстрой — советскую геологоразведочную и горную корпорацию, занимавшуюся разработкой недр Колымы, используя труд гулаговских рабов. Геологам в СССР платили большие подъемные, обещали квартиру и высокие зарплаты с северным коэффициентом. Собственно, выбор-то у отца был небольшим, поскольку в Казани ничего подобного ему не светило, а на новом месте он мог реализовать себя. Манила и неизведанная тайга, жажда открытий на благо Родины, интересная самостоятельная работа. Так, что как пел Высоцкий: «Он добровольно, он добровольно».

Едва он начал работу, как в 1957 году Дальстрой расформировали, а вместо него возникло геологоразведочное управление (СВГУ). В нем он и начал работать в поселке Сеймчан, в самом центре Колымы и центре золотодобычи. Здесь я и родился в лютый 60-градусный мороз. Через год отец получил повышение. Мы переехали в поселок Хасын. Жили в бараке, удобства были во дворе, а воду привозили в бочках и таскали ведрами. Барак постоянно топил дневальный из расконвоированных или спецпоселенцев.

Вокруг была тайга. Над поселком располагалась шахта, где в 1940-е добывали плохой уголь и ходила вагонетка в райцентр. Словами поэта-геолога Александра Городницкого: «Здесь дышат горы горячо. А память давняя легла. Зеленой тушью на плечо». За рекой располагались развалины лагеря с полями могил, обозначенных кривыми палками с прибитыми обрезками от консервных банок с выдавленными номерами дел. Лагерная пыль…

— Что такое детство на Колыме?

— Вообще детство прошло среди колючей проволоки и вышек с часовыми. В поселке сохранились огромные склады. Каждое утро в пургу, снег или мороз мы шли вдоль рядов «колючки» в детский сад, а вечером возвращались домой, наш путь освещали прожектора с вышек и окрики часовых. Это самое стойкое и обыденное воспоминание. Были еще лайки — бывшие сторожевые и ездовые собаки, собиравшиеся в стаи и пугавшие прохожих. Но детей они не трогали, позволяя играть и трепать их, только иногда огрызаясь. А еще я там впервые увидел медведя. Мы с мамой, собирая жимолость, встретили его. Помню, мы, страшно испугавшись, закричали, но медведь, удивленно посмотрев на нас, поворчал и ушел в тайгу, а мы в страхе убежали. Видимо, с этого времени ничего более страшного я не видел, поэтому меня нелегко испугать.

Потом отец перешел работать в Магадан, где в 1965 году известный геолог, один из первооткрывателей колымского рудного золота, академик Николай Алексеевич Шило организовывал академический Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт СО АН СССР. Он пригласил отца на должность ученого секретаря, а после защиты кандидатской диссертации сделал его заместителем директора института. Здесь он работал вплоть до выхода на пенсию в 1998 году. Мама трудилась на поприще медицины, также надолго переработав пенсионный срок. Всего родители проработали на Колыме более 40 лет.

В Магадане я пошел в школу. Правда, в ту, где учился Василий Аксенов, меня не взяли, но наша школа номер 7 тоже была одной из старейших в городе. Учился я легко, поэтому, видимо, часто ленился и иногда запускал учебу, хватал двойки и тройки, но потом наверстывал. Благодаря поддержке отца, я много читал о естественных науках, выступал на городских и областных олимпиадах. И успехи были довольно серьезными. В 7-м классе на олимпиаде по физике я завоевал третье место на городской и первое — на областной, а в 10-м — третье на областной олимпиаде. Серьезное испытание увлечение историей прошло в 9-м классе, когда после завоевания четвертого места на областной химической олимпиаде приглашали в Новосибирский академгородок для учебы в спецшколе и усиленной подготовке к поступлению на химфак НГУ. Однако жажда открывать историю своего народа оказалась сильнее, во многом сказалось и влияние родителей, особенно отца.

«Если задуматься, именно книги Льва Гумилева оказали решающее влияние на формирование интереса к прошлому Центральной Азии, широте подходов, полету фантазии…»

«Если задуматься, именно книги Льва Гумилева оказали решающее влияние на формирование интереса к прошлому Центральной Азии, широте подходов, полету фантазии…»

«САМА ТЕОРИЯ ПАССИОНАРНОСТИ, КОНЕЧНО, НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НИКАКОЙ НАУЧНОЙ КРИТИКИ»

— Как история пришла в вашу жизнь?

— С самого детства я запоем читал — приключения, фантастику, книги о путешествиях, — но любимыми книгами были все же исторические романы и повести, особенно трилогия Василия Яна о монголах, в которых находил осколки исторической правды об истории своего народа, отсутствовавшей в учебниках истории. Скоро школьная библиотека стала слишком мала для любознательного подростка. Следующей жертвой пали областная детская и взрослая библиотеки. Однажды библиотекари, не поверив, что юноша может осилить довольно большую стопку книг за неделю, устроили экзамен, но вскоре убедились, что он действительно все это прочитал. В круг чтения входили в основном исторические романы, книги о путешествиях и дальних странах. Но было ясно, что подобное несистематическое чтение к добру не приведет.

А на выбор специальности огромное влияние оказало знакомство с профессором, членом-корреспондентом АН СССР Николаем Николаевичем Диковым — прекрасным археологом, историком и великолепным рассказчиком. Запомнилась первая встреча с ним: невысокий худощавый человек с аристократическими манерами и интеллигентным говором. Узнав, что мальчик интересуется историей тюрков, он начал рассказывать, что начинал свою карьеру на раскопках Иволгинского городища древних хунну, а ранее область его интересов лежала в области бронзового века Монголии. Потом он поведал об известных археологах и историках, с которыми работал. Упомянул о таланте рассказчика Льва Гумилева, а спустя некоторое время неожиданно подарил книгу поэта «Хунну» со своей дарственной надписью и пожеланием успехов. С этого времени, можно сказать, определился мой научный интерес как будущего археолога и историка — все научные и научно-популярные книги по истории и археологии народов степной Евразии, какие только можно было достать, я выискивал и читал.

В 7-м классе отец отвел меня в научную библиотеку своего института. Будучи комплексным академическим институтом, СВКНИИ получил «в наследство» от многих организаций (того же Дальстроя) прекрасную библиотеку, которая успешно приращивалась усилиями сотрудников и руководством, не жалевшим средств для ее пополнения. Естественно, главный фонд библиотеки содержал книги по естественным наукам, но и гуманитарная литература была также очень разнообразна и хорошего качества — практически все основные книги по всемирной истории, что выходили в главных издательствах. Но скоро выяснилось, что все прочитать никому не по силам. Необходимо было как-то определиться с приоритетами.

— И этим приоритетом стала археология. Почему?

— Трудно сказать. С одной стороны, манила романтика приключений, жажда открытий нового и неизведанного. Тогда казалось, что история таких загадок не содержит. Во-вторых, интерес к познанию прошлого именно в археологии был наиболее близок к науке добывания фактов своими руками и своими усилиями. Сказывалось, очевидно, влияние отца. Все это сходилось и пересекалось в археологии, по словам одного из ее советских корифеев, в «истории, вооруженной лопатой».

Все это привело меня в 14 лет к занятиям в археологическом кружке. Сначала им руководил сам Николай Николаевич, который умел живо и поэтично рассказывать об археологии Колымы и Чукотки, Берингийском мосте и заселении Америки. Позже с учениками работала Рита Александровна Кирьяк (Дикова), которая и вывозила нас на экскурсии-разведки в окрестности Магадана. Весной 1975 года состоялись первые в моей жизни археологические раскопки. Все было очень интересно, но история татар манила все призывнее.

— Вы упомянули имя Льва Николаевича Гумилева. Чем он привлек внимание? Можно ли сказать, что его книги стали основой для формирования будущего ученого?

— Во многом так оно и было. Если задуматься, именно книги Льва Гумилева оказали решающее влияние на формирование интереса к прошлому Центральной Азии, широте подходов, полету фантазии… Хотя в дальнейшем стало ясно, что фантазии хороши, когда их можно подкрепить фактами, а их требуется найти и изучить. Одним полетом мысли преодолеть разрыв между настоящим и прошлым не удается. Но первые книги, такие как «Древние тюрки», раскрывшие целый мир тюркской истории, и «Открытие Хазарии», показавшие романтику археологических поисков и трудных открытий, и наконец, «В поисках вымышленного царства», где излагались взгляды на личность Чингисхана, совсем не похожие на скупые строчки параграфов школьных учебников… Спустя году блеск мысли великого тюрколога несколько померк, уже не кажутся открытиями многие догадки автора, а многие гипотезы представляются вообще ложными, но острота восприятия проблем, поражающие воображение ясность и занимательность изложения остались.

При этом главный урок Гумилева для меня — это необходимость писать о своих открытиях, стараться делать это логично, интересно, убедительно и не делить народы на прогрессивные и отсталые, исторические и дикие. Все народы имеют свою историю, и в каждой есть немало выдающихся страниц, каждый народ внес свой вклад в мировую цивилизацию. Главное, надо не бояться ломать стереотипы и старые заветы, наука требует смелости, как говорили древние: «Отважься быть умным», то есть делай свое дело — и будь что будет!

— Но сейчас у вас критический взгляд на теорию Гумилева?

— Во-первых, сама теория пассионарности, конечно, не выдерживает никакой научной критики и, если внимательно посмотреть его труды, непонятно вообще, откуда она там берется. Сам автор мало что объяснял (или что-то невнятное говорил о солнечных бурях), предпочитая говорить о последствиях, что отражалось в войнах, мятежах и миграциях… Я думаю, он увлекся вот этой теорией, создал ее довольно-таки непротиворечивой, но, конечно, она основана на таком примордиализме.

Последним, что положило конец моей увлеченности теорией Гумилева, стало это применение отсылок… Вот представьте, заходит хулиган в автобус и начинает буянить. Как ведут себя люди? Грузин тут же бросится в драку, татарин отойдет в сторону, украинец убежит, еврей спрячется, русский сделает вид, что ничего нет… Но на самом деле все может быть совершенно по-разному, и это все индивидуальные качества, которые им возводятся в абсолют, а это уже некая форма расизма. Иногда некие расхожие уличные представления обывателей переносятся в науку, заменяя настоящую этнологию. И это как раз попытка свернуть этнологию к такому примеру. Дальше он и развивает мысль, что это никакая не наука.

Но в чем Гумилев остается непревзойденным, в чем его огромная важность и заслуга, — он впервые показал, что народы Срединной Азии являются двигателями истории, что они самодостаточный исторический народ, который сам является демиургом не только своей, но и даже мировой истории.

Первый раз в Болгарах, 1977 год

Первый раз в Болгарах, 1977 год

«ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ «АПОФИГЕЙ» В РОССИИ ВСЕГДА В МОДЕ»

— А как же интерес к истории татар? Вы же говорите больше о тюрках, Азии и археологии. Что вы знали об истории татар в юности?

— Вот тут, можно сказать, и кроется отгадка всей моей дальнейшей судьбы как историка и археолога. Возможно, в другой реальности я бы остался в Магадане и стал бы специалистом по истории чукчей и эвенов, но не в этой. В этой жизни, пересмотрев весь каталог научной библиотеки СВКНИИ, я обнаружил только одну книгу, посвященную татарам, — этнографический труд «Татары Среднего Поволжья и Приуралья» 1967 года. В нем не было ни слова о происхождении татар, о татарской истории. За то, что этот том оказался в Магадане, отдельное спасибо сотрудникам библиотеки. Но это этнографический труд, где вся история татар умещалась в нескольких строках предисловия о том, что татары имели свою историю, а потом шла настоящая этнография, всякие праздники. Я задумался: а где книги о татарах? Их нет!

Меня обожгла и озадачила такая несправедливость. О всех народах мира, живых и мертвых, издаются десятки книг, в то время как о татарах никто не пишет! С этого момента археология Северо-Востока Азии, как и многие другие сюжеты мировой истории, потеряли для меня интерес, но история татар обозначилась в качестве приоритета. Вспомнились книги от Яна и Гумилева, которые будили мысль, вызывали сомнения, но не спешили разрешать их. И дал себе обещание, своего рода Ганнибалову клятву, что постараюсь изменить сложившуюся ситуацию, насколько это будет в моих силах.

— Когда вы впервые обратились к прошлому татар, начали непосредственно изучать археологию и историю в Татарстане? Уже студентом?

— Так долго я ждать не мог. Уже в 9-м классе у меня сформировалась полная уверенность, что я хочу стать археологом, и археологом именно в Казани, изучать историю не чукчей, а именно татар. Дабы как-то охладить мой пыл или проверить это увлечение, родители помогли мне приехать в Казань. Здесь я направился в Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ), где объявил, что приехал работать в археологической экспедиции. Меня направили в Кремль. Там на краю глубокого шестиметрового раскопа меня встретил импозантный, серьезный, но ироничный мужчина в белом джинсовом костюме — профессор Альфред Хасанович Халиков. Эта встреча перевернула всю мою жизнь, а он надолго стал для меня идеалом профессора, образцом для подражания в науке.

Тогда же после краткой беседы он предложил поехать на раскопки в Билярск. Все лето 1977 года я проработал в составе экспедиции на раскопках Билярского городища, познакомившись со студентами и научными сотрудниками, со многими из которых продолжаю дружить и теперь. Рафинд Фуатович Шарифуллин и Гамирзан Миргазянович Давлетшин были первыми непосредственными начальниками и наставниками в суровых археологических буднях и до сегодняшнего дня остаются добрыми друзьями.

Уже в самом конце сезона Альфред Хасанович, который редко кого баловал излишним вниманием, вызвал меня к себе и довольно долго беседовал об истории, советовал, что читать, а главное, предложил на будущий год приехать для поступления в Казанский университет. В Магадан я уехал окрыленным, в надежде вернуться уже студентом. Уже на следующий год не без треволнений я поступил в университет, открыв новую страницу своей биографии.

— Насколько учеба в КГУ соответствовала вашим ожиданиям?

— Об университетской жизни конца 70-х – начала 80-х годов прошлого века можно писать целую книгу. Поскольку сам немного преподавал в университете, пока заведение не ушло на «дистант», могу сказать, что за полвека вся структура учебы и преподавания резко изменились, включая качество преподавателей в части лекторского мастерства (себя бы я, например, побоялся сравнивать с Альфредом Хасановичем). Но техническое оснащение резко улучшилось, и это прекрасно. Помню, как профессор Халиков, объясняя особенности той или иной культуры и керамики, вынужден был чертить все на доске. Сейчас это немыслимо — есть проекторы, виртуальный мир. Но повторюсь, что у нас были прекрасные преподаватели. Кроме Халикова, были и Бусыгин, Ермолаев, Вульфсон, Жигунин, Даишев, Ионенко, Сергеев, Нафигов, Тагиров, Шофман, Садыков и многие другие.

Правда, раздражало обилие различных лекций и семинаров по истории КПСС и научному коммунизму. У меня до недавнего времени на антресолях лежало несколько общих тетрадей, мелко исписанных конспектами лекций по истории партии и переписанными трудами Ленина, партийных постановлений, решений съездов и прочими образцами советского символа веры. На семинарах по истории КПСС в ответ на робкие попытки спорить (а времена были уже чуть более свободные), преподаватель — ярая большевичка — топала ногами и стучала клюкой по столу, обзывая нас троцкистами и врагами трудового народа, требуя заучивать эти труды, а не обсуждать их.

Труп советской идеологии на наших глазах смердел и разлагался. Но он и поражал молодежь своим мертвящими миазмами. На нашем курсе, например, значительная часть студентов писали дипломы, а потом поступили в аспирантуру именно по истории КПСС. Никто из них не верил в идеалы социализма, смеялся над догматами партийной веры, но ради диссертации и карьеры были готовы заложить свою молодую душу. Так под всю идеологию закладывалась мина двоедушия, нигилизма и пофигизма. Многие из них устроили вполне неплохую карьеру, даже когда история КПСС, о которой они писали свои диссертации, оказалась враньем и пустословием. Идеологический «апофигей» в России всегда в моде.

Видимо, как я ни скрывал своей идеологической незрелости, делал это недостаточно умело. Поэтому меня на выходе ждала расплата — на госэкзаменах я получил две четверки по истории КПСС и научному коммунизму. Поэтому хотя я и был фактически отличником, но красного диплома не получил по причинам вполне идеологическим.

В этом смысле занятия археологией, даже если мы тогда не отдавали себе в этом отчета, служили определенной отдушиной, глотком свежего воздуха, своего рода внутренней эмиграцией. Мы не ждали перемен, а работали, чтобы их приблизить. Во всяком случае так многим археологам казалось. Большой отдушиной были регулярные региональные и всесоюзные студенческие конференции. Встречи со сверстниками и старшими товарищами, откровенные беседы, споры о путях развития науки и нашей Родины рождали чувство единения и братства. Студенческая археологическая дружба, которая завязалась в ходе заседаний, дискуссий и, что греха таить, вечеринок, навсегда связала меня со многими коллегами, ныне ведущими археологами региона — Андреем Белавиным, Сергеем Зубовым, Алексеем Богачевым, Сергеем Боталовым, Валерием Гришаковым, Юрием Зеленеевым, Сашей Ивановым, Володей Овсянниковым, Юрием Семыкиным, Димой Сташенковым, Мишей Цыбиным и многими-многими другими.

Потом были выезды в Москву для участия во всесоюзной студенческой конференции, где участники имели счастье слушать лекции и общаться с Яниным, Федоровым-Давыдовым, Авдусиным. Это была серьезная проверка знаний и умений при широкой, часто нелояльной аудитории. Весьма полезная и необходимая школа. И эта живая наука (простите за невольный каламбур, поскольку речь идет об археологии) была куда интереснее и увлекательнее, чем обслуживание идеологических догматов советской истории.

— Чем еще запомнилась студенческая жизнь, увлечения…

— Да, собственно, особых увлечений у меня не было, студенческая жизнь, общественная и комсомольская работа — субботники, выходы на патрулирование в добровольной народной дружине и прочие советские прелести студенческого быта. Основное время занимали учеба, работа в археологическом кружке, строительство музея археологии КГУ, а летом — экспедиции, в которых мы, как правило, ездили с Халиковым или по его заданию.

Вот тогда и случилось, пожалуй, главное в моей жизни событие. На раскопках в Армиево Пензенской области в 1981 году я познакомился с девушкой, которая стала главной и единственной любовью всей моей жизни. Светлана стала моей верной, любящей и, главное, терпеливой женой, хотя порой я бываю несносным. 39 лет — огромный срок, и за это время происходило много бытовых или личностных конфликтов. Не без того. Но случается в семье — в ней и остается. Однако были и остаются любовь и уважение, радость общения и понимания. Она мой первый и главный редактор, придирчивый критик и хранитель домашнего очага.

Но, главное, она большая и сильная личность — историк, прекрасный организатор и музейный работник, всю свою карьеру посвятившая Национальному музею республики, прошедшая путь от экскурсовода до заместителя генерального директора, создав десятки музеев и сотни выставок в республике и за ее пределами. У нас двое прекрасных сыновей, внук и внучка. Уверен, что именно эта встреча в экспедиции — самая моя большая удача и находка в жизни.

«Все попытки объяснить Халикову свой подход натолкнулись на неприятие и обиду, даже обвинение в предательстве. Это был тяжелый момент в моей жизни»

«Все попытки объяснить Халикову свой подход натолкнулись на неприятие и обиду, даже обвинение в предательстве. Это был тяжелый момент в моей жизни»

«МЫСЛЬ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ НАРОДА ИЗ ТАТАР В БУЛГАР ПОХОДИТ НА КАФКИАНСКУЮ ФАНТАСМАГОРИЮ»

— А как же история татар, в каком виде читались курсы по истории татарского народа, какие из них вам запомнились?

— В отличие от учебы в школе, которая была рутиной, учеба в университете мне нравилась. И давалась она довольно легко. Экзамены я сдавал на отлично, со второго курса перешел на индивидуальный план учебы, специализируясь на археологии. Обычно это были вводные лекции Халикова по узловым проблемам различных археологических эпох и периодов, а также утверждение списка необходимой литературы. По мере чтения у меня возникали вопросы, которые обсуждались на консультациях с научным руководителем. Это была в некоторой степени европейская система, хотя ее сложность состояла в том, что студент осваивал материал самостоятельно. Каждый курс венчал зачет, а на пятом курсе — экзамен.

Кроме обычного для любого вуза гуманитарного профиля курса археологии, Альфред Хасанович читал еще особый курс, который долгое время являлся уникальным достижением Казанского университета — «Этногенез народов Поволжья и Приуралья». Это был не просто цикл лекций о народах Волго-Уральского региона, но и синтетический курс, который объединял в себе археологию, этнологию и историческую лингвистику. Автор не только читал лекции, он творил на каждой из них, дискутировал, приводил аргументы, вводил новые новейшие данные. Это был один из самых интересных и запоминающихся курсов лекций.

— А как вы сейчас относитесь к теории Халикова об этногенезе татар, об их булгарском происхождении?

— Наука не стоит на месте. Смена теорий и парадигм происходит постоянно, непрерывно. Проходит время, устаревают знания, рушатся старые гипотезы, создаются новые концепции. Часто это процесс болезненный, потому что иногда ломает личные отношения. Так произошло и у меня с Альфредом Хасановичем. Все попытки объяснить ему свой подход натолкнулись на неприятие и обиду, даже обвинение в предательстве. Это был тяжелый момент в моей жизни. Время мучительных раздумий, сопоставлений аргументов и внутренних споров. Невероятно сложно сказать человеку, который учил тебя азам мастерства, наставлял в поисках истины, буквально ел с тобой из одного котелка в экспедиции, что он ошибается, что в своем анализе фактов он упустил важные детали, а сама теория, которую он использовал, уже отвергнута современной наукой, что булгары — это важный этап нашей истории, но мы являемся татарами, а значит, должны искать другие истоки, что его мысль о переименовании народа из татар в булгар походит на кафкианскую фантасмагорию. Как бы тяжело ни было, но наши пути в тот момент разошлись.

Сейчас и я сам читаю лекции о происхождении и этнической истории татарского народа в несколько другой системе, но тот заряд научного оптимизма, увлекательного научного поиска и стремления к упорядочению хаоса фактов в стройной теории, остался навсегда. Можно казать прямо, сама теория этногенеза, выдвинутая Халиковым, не выдержала проверку временем, но, чтобы это поняли мы, он должен был набраться смелости ее создать. Поэтому можно прямо сказать, что целое поколение учеников Халикова всегда имело довольно цельный, концептуальный взгляд на историю народов Поволжья и Приуралья, далекий от узко националистических и локально-местечковых представлений. Альфред Хасанович и сам всегда за отдельными деревьями фактов видел лес общей теории происхождения народов и своим ученикам прививал подобную культуру. В этом непреходящее значение и влияние этого прекрасного ученого, великолепного педагога и строгого учителя.

— А началась ваша серьезная научная деятельность, видимо, в Институте языка, литературы и истории?

— Совершенно верно. После серьезных и долгих разговоров с Альфредом Хасановичем я был рекомендован в аспирантуру отдела археологии и этнографии ИЯЛИ КФАН СССР. Темой была избрана проблема развития вооружения и военного дела. Споры вокруг темы начались уже на заседании ученого совета ИЯЛИ, во время которого когорта старых и заслуженных историков, ветеранов войны потребовала изменить тему, поскольку татары и их предки всегда, дескать, были мирными людьми и чужды всякой воинственности. Факт довольно примечательный для истории нашей науки и для той фантасмагории, в которую была превращена история под спудом идеологических запретов и предрассудков. После долгих споров тема была все же утверждена. Понеслись счастливые аспирантские годы: сбор материалов по теме, сдача экзаменов, написание статей, выезды в экспедиции.

Три года пронеслись быстро, я подготовил диссертацию, но защитить тогда ее было непросто. Советы были только в Москве и Ленинграде. Надо было подстраиваться под их график, сдавать экзамены, проходить обсуждение. Пока длилась эта канитель, меня взяли на работу лаборантом. Так в ИЯЛИ я прошел обычный путь от лаборанта до научного сотрудника. Но вел я себя не так, как большинство молодых сотрудников: много работал, спорил со старшими и выступал на конференциях. Острослов и такой же вечно сомневающийся во всем Рустем Габяшев ласково встречал меня, заваривая утренний чай: «А вот и наш возмутитель спокойствия!» Так и повелось, что я стал считаться слишком самостоятельным и не влезающим в привычные рамки.

Особенно явственно это проявилось много позднее. Было много поводов, но один был очень ярким. Во время обсуждения докторской диссертации Равиля Фахрутдинова на ученом совете, когда отдел выступил против, я его защитил. В общем, опять возмутил спокойствие. И это было задолго до того, как научное сообщество взорвалось бурными спорами о происхождении татар.

«Уже первые беседы, обсуждения и споры показали, что по многим кардинальным проблемам мы с Дамиром Исхаковым единомышленники. С тех пор прошло уже больше трех десятков лет, но мы остаемся друзьями»

«Уже первые беседы, обсуждения и споры показали, что по многим кардинальным проблемам мы с Дамиром Исхаковым единомышленники. С тех пор прошло уже больше трех десятков лет, но мы остаемся друзьями»

«МНЕ ВЕЗЕТ НА НЕОБЫЧНЫЕ ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВА, ТАК СЛУЧИЛОСЬ И С ДАМИРОМ ИСХАКОВЫМ»

— Когда и как вы приступили к созданию новой концепции истории татарского народа? Кто повлиял на такую смену взглядов, что стало «точкой невозврата»?

— Удивительно, но мне везет на необычные встречи и знакомства. Именно так случилось и с Дамиром Исхаковым. Скорее всего, это стало своего рода предопределенной неизбежностью. Он в 1985 году вернулся в Казань после обучения в аспирантуре в Москве в Институте этнографии АН СССР и защитил диссертацию. Был напичкан новыми идеями и нашел во мне благодарного слушателя. Уже первые беседы, обсуждения и споры показали, что по многим кардинальным проблемам мы единомышленники. С тех пор прошло уже больше трех десятков лет, но мы остаемся друзьями. Вместе мы пережили взлеты и унижения, наветы врагов и победные фанфары, не по всем вопросам мы едины во мнениях, часто дискутируем. Но, вероятно, это и есть самая лучшая формула нашей дружбы — мы знаем все недостатки друг друга, но при этом сохраняем добрые комплементарные отношения.

В те годы мы постепенно пришли к мысли, что без изучения истории Золотой Орды невозможно написать правдивую историю татарского народа, но на пути решения этой задачи стояла непроходимая преграда — печально знаменитое Постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года, которое прямо и косвенно запрещало это, а на страже стояли не только партийные идеологи, но и свои же коллеги-ученые, всю свою жизнь развивавшие булгарскую теорию происхождения татар. Для того, чтобы сдвинуть всю эту глыбу, требовалось, как в Дантовом аду, «чтобы душа была тверда, а страх не должен подавать советов».

— И с чего началась ваша совместная борьба за новое понимание истории татарского народа?

— Первой совместной публикацией стала статья в газете «Татар иле» о «черном постановлении» и идеологическом геноциде татар. Написанная примерно за год до этого, она лежала в редакции, терзаемая редакторами, пока не грянул мятеж ГКЧП и советская власть не приказала долго жить, а вместе с ней — и ее запреты.

Статья вышла осенью 1991 года, и имела она оглушающий успех. Впервые кто-то осмелился прямо сказать о «наследии мрачных времен» и поднять голос за пересмотр прежних исторических схем. Многим это очень не понравилось. Обидно, что появилось раздражение и резкое неприятие со стороны Халикова, который со мной перестал здороваться, а на заседаниях отдела археологии просто игнорировал. Был довольно мучительный процесс, когда я понял, что со своим учителем я очень сильно разошелся, практически кардинально, и он это тоже понял и у нас произошел довольно серьезный разлад, который закончился разрывом. Последние три года до его безвременной кончины мы и вовсе не общались, хотя работали в одном отделе…

Следующим актом научного неповиновения начальству стало проведение в мае 1991 года семинара об истории и культуре Золотой Орде, который вызвал значительный общественный резонанс, а в научном сообществе Казани произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Хуже стало, когда от простого игнорирования дирекция ИЯЛИ перешла к прямому давлению на строптивых сотрудников. Апогеем стал выговор Дамиру Исхакову и Гузель Сулеймановой-Валеевой за публикацию материалов по истории Золотой Орды без разрешения дирекции, а для меня по совокупности обстоятельств — увольнение.

Позднее, впрочем, руководство республики, заняв мудрую позицию, решило разделить ИЯЛИ и создать новый Институт истории имени Марджани, позволив историкам самим определять, что и как им изучать, без оглядки на самодурство невежественных лингвистов. Успешное развитие нового института показывает, чего может достичь наука при поддержке и невмешательстве политиков в научные дела.

— Кстати, ваш коллега Исхаков прочно ассоциируется с татарским национальным движением, вы ж с ним связаны в гораздо меньшей степени. Почему так получилось?

— Дамир Мавлявиевич выбрал такой путь, но я считал, что ученый должен сохранять некую дистанцию. Нельзя одновременно участвовать в национальном движении и его описывать. Автомемуары мешают некоторой отстраненности от этих процессов, но это я не в критику. Других людей у нас нет, которые бы сидели и просто изучали. Поэтому я понимаю его. Кроме того, я почти 10 лет был советником президента Академии наук Хасанова, а это накладывало определенные рамки на общественную активность и возможность высказаться. В этом смысле, я считаю, советник должен быть незаметным, как призрак, а за него обязан говорить его начальник. Такова доля советника. Считаю, что никакой советник не имеет права рассказывать о «смешной политике», о своей и чужой деятельности.

Что касается общественного темперамента, то я направлял ее на то, чтобы очистить науку от дилетантов, от тех, кто пытается выдвигать какие-то антинаучные концепции. Считал и считаю, это не менее важная деятельность, позволяющая сохранять академический взгляд на науку. Пассивную, конечно, помощь в общественном движении я играю, но как советник, призрак, если хотите, а не как пропагандист-агитатор. Поэтому и в разработке концепции развития татар наша академическая группа выступала именно в качестве экспертов, а не представителей национального движения. На мой взгляд, наука и экспертиза — это одно, а политика — нечто другое. При этом я далек от того, чтобы кого-то критиковать или осуждать.

— Вашим главным оппонентом на первых порах был директор ИЯЛИ Мирфатых Закиев?

— Это была позиция всего научного коллектива, историки старой закваски тоже были против, они указывали, что есть постановление 1944 года…

— Неужели в середине 80-х историки ссылались на постановление ЦК ВКП(б) 1944 года по Золотой Орде?

— В конце 80-х! Говорили, что это было постановление, которое правильно указало Татарской партийной организации на ошибки националистического характера, говорили, что мы будем выполнять это…

«Мы не так часто выступали против Хакимова, но он любое наше вместе и врозь выступление или статью по истории татар воспринимал как вызов ему лично»

«Мы не так часто выступали против Хакимова, но он любое наше вместе и врозь выступление или статью по истории татар воспринимал как вызов ему лично»

«КОПЕРНИКАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» В ОРГАНИЗАЦИИ ТАТАРСТАНСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

— Как татарстанская власть изменила свое отношение ко всем этим вопросам?

— До этого были люди, которые молчали, как, допустим, Мансур Хасанович Хасанов. Он все понимал прекрасно и сам был татарским идеологом, но не спешил навязывать свое понимание прошлого. Он умел выжидать момент и делать политически важный шаг в нужное время. У меня бы, например, терпения не хватило. Но он дождался и сделал ход, который изменил всю конфигурацию академической науки и исторической политики в республике.

Понятно, что главным действующим лицом и создателем этой ситуации являлся Минтимер Шарипович Шаймиев, который все это осуществил. Но без многих шагов, многих людей, сопряжения многих усилий ничего бы не получилось. Важно, что такие люди, как Шаймиев и Хасанов, стояли во главе республики и Академии наук, совершив, можно сказать «коперниканский переворот» в организации татарстанской исторической науки, предопределив возможности для академической науки сделать свой рывок.

— То есть Хасанов был локомотивом этого процесса?

— Нет, тут сошлись усилия многих людей и политиков. Так, Рафаэль Хакимов вне всякого сомнения, внес важнейший вклад, обсуждая эти вопросы с Минтимером Шариповичем. Именно его выступления оказали такое раздражающее влияние на академика Закиева. Все началось с того, что на общем собрании академии наук РТ, где Закиев, выступая от имени гуманитариев, довольно нелицеприятно отозвался и о Хакимове, и косвенно — о президенте, вроде того, что он распускает своих советников…

Вот тогда и созрело мнение, которое горячо поддержал Хасанов, что пора бы погасить конфликт в гуманитарной науке. Так возник новый Институт истории имени Марджани. Хотя, уверен, на этот счет у многих людей есть разные мнения. Как бы то ни было, институт был создан. Возникла новая и исключительно благоприятная ситуация для исторической науки. Вот тут уж мы постарались. Как говорил Оскар Уайльд: «Грейпфрут — это лимон, которому выпал шанс, и он его не упустил». Так вот, татарская наука свой шанс тоже не упустила. Она рванула так, что многие независимые республики завидуют. Сколько всего написали, создали огромный задел…

— Кстати, считается, что вы человек достаточно конфликтный: и с Халиковым, и с Закиевым, и с Хакимовым ваши дороги в какой-то момент расходились. Это бунтарский дух и желание в любых обстоятельствах отстаивать свои позиции?

— Во всей этой истории нужно отметить, что, в отличие от Закиева, с директором института истории Хакимовым мы практически не ссорились, не переругивались на ученом совете или конференциях. Долгое время работали вполне плодотворно во время подготовки миллениума, во время написания «Истории татар». К тому же я не был тогда сотрудником института и мог свободно говорить о том, как я понимаю исторический процесс и особенности этногенеза татар. Иногда мы дискутировали. Причем в самом начале становления института Рафаэль Хакимов сам создал площадки для дискуссий и споров. Происходили публичные диспуты, которых так не хватает сейчас. То есть царил дух творчества и научного поиска. Но надо сказать, что наедине я и с Мансуром Хасановичем спорил, хотя никогда не выносил эти споры на публику. У нас это считалось вполне рабочим моментом.

Со временем все стало меняться. И когда я вернулся в институт, то оказался в другой ситуации. Тогда директор Хакимов перестал любить споры и возражения, уже не терпел критики. Самое печальное даже не то, что кто-то с ним спорил, а то, что он помнил время, когда мы позволяли себе спорить с Закиевым и иметь свое мнение. Он был уверен, что мы это мнение имеем и сейчас, что у нас с Дамиром Исхаковым свое мнение насчет происхождения и этнической истории татар. Даже и тогда, когда мы молчали, это ему казалось вызовом. Думаю, Хакимов в какой-то момент стал понимать, что его взгляды не дотягивают до современных норм науки, до той планки, которую достигли мы.

Вот тогда ему стало казаться любое наше высказывание и само существование некоей фрондой. Такой своего рода «синдром Генриха VIII». Как известно, этот английский король решил заново жениться и для этого развестись, но папа римский не давал согласия. Тогда он создал собственную церковь, стал ее главой и велел всем подданным поддержать его новую женитьбу. Томас Мор не хотел идти на сделку с совестью, ушел в отставку и дал обет молчания. Но короля это возмутило еще больше. Как кто-то смеет молчать в ответ на вопрос короля? Он издал указ о том, что молчание является преступлением против королевской власти, и после жалкого судилища казнил Мора.

Так и с нами: мы не так часто выступали против Хакимова, но он любое наше вместе и врозь выступление или статью по истории татар воспринимал как вызов ему лично. Смесь распаленного воображения с завистью к чужим достижениям. Итог был тот же — я ушел вместе с археологами в другой институт, а Исхаков был уволен. Надо отметить, что душевного равновесия это Хакимову не принесло, и он быстро нашел других противников в лице ректора КФУ, президента академии наук РТ и далее везде…

— Все эти споры и разногласия, борения умов… Может, это все от пассионарности татар?

— Не люблю это слово. Оно не научное, хотя и прижилось в политике. Но, понимая контекст, соглашусь. Для лучшего восприятия приведу пример из геологии, раз я уж выходец с Колымы. Понимаете, когда углерод, скажем, уголь испытывает страшное давление и воздействие температуры, то он рассыпается в пепел и пыль, но какая-то часть его сохраняется, превращаясь в алмаз. Татары веками испытывали страшное давление, ставившее их на грань гибели. Часть нас не выдержала, сгорела или стала пылью, но оставшаяся превратилась в самую твердую и прочную материю. Откуда бы мы не были, из Магадана или Шемордана, но мы татары и нас никто никогда не раздавит и не разотрет в пыль. За нами поколения предков, которые выстояли, и я уверен, что будут тысячи других, которые также продолжат жить и сохранять свою идентичность.

После награждения — фото на память. 2005 год

После награждения — фото на память. 2005 год

«ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧЕНИКОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НАУЧНОГО ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА»

— Как, по-вашему, можно определить реальный вклад ученого-историка в науку? Каков главный критерий?

— Я, честно говоря, не задумывался, каков главный критерий этой самой крупности. С одной стороны, может говорить крупный ученый о том, кто создал целую школу. Условно говоря, он приехал в новое научное учреждение, у него появились ученики, последователи, сформировал целую школу, направление. Один из таких, кто приходит на ум, — это Алексей Павлович Окладников. Он приехал из Ленинграда в Новосибирск, и от него стала развиваться академическая гуманитарная наука в Сибири и в первую очередь археология, поскольку письменных источников по Сибири довольно мало, поэтому, соответственно, археология стала главнейшей из наук. И у него действительно возникло много учеников и последователей — академики Деревянко, Молодин и так далее.

Бывают ученые, которые и не создали какую-то школу в силу ряда обстоятельств (ну не было у них стольких учеников), но при этом их труды сделали определенную эпоху в науке, можно сказать, открыли целое направление. Характерным примером является Арон Яковлевич Гуревич, он закончил аспирантуру и долгое время работал то в одном учреждении, то в другом, и, наконец, уже в довольно зрелом возрасте смог устроиться в Институт всеобщей истории. Там у него появились и ученики, и целое направление, но своими трудами, еще написанными давным-давно, он сумел создать целое направление исторической антропологии еще в рамках Советского Союза, причем предвосхитив многие идеи французской «школы Анналов». Действуя как бы параллельно с ними на одной волне, его труды стали во многом основополагающими для целого поколения ученых.

Тут любая крупность, очевидно, располагается между двух этих полюсов. С другой стороны, огромное количество учеников, как это ни удивительно, не является хорошим признаком научного долгожительства.

— Как так?

— Объясню. Это происходит, если ученики не развивают того, что дал учитель. В результате известный и маститый ученый не создает работающей научной школы. Например, несомненно крупнейшим нашим ученым является Индус Ризакович Тагиров, его труды по истории советского периода Татарстана сыграли важную роль в развитии науки, он был и завкафедрой и деканом в КГУ, и, разумеется, у него было много учеников. Но, как мы видим сейчас, история советского периода в довольно серьезном загоне. Получается, научная школа так и не сложилась. Это я не в укор выдающемуся ученому, а просто отмечаю, что обстоятельства могут быть разными и критериев тут нет.

Конечно, учитель живет в своих учениках. Но здесь я хочу сказать довольно крамольную вещь: плох тот учитель, который не воспитал ученика, который его превзойдет. Это, конечно, очень парадоксально звучит, но очевидно, что наука иначе не может развиваться. Если ученики подстраиваются под учителя и что-то пишут в строго дозволенных рамках, то их наследие обречено на угасание, потому что развиваться научная идея может только в противоборстве и развитии дела учителя. Видимо, самое главное для него — это научить учеников изучать материал, смотреть на предмет широко и стараться найти что-то новое, какие-то новые горизонты знания.

В этом смысле я как раз и говорил, что такой момент произошел, когда я впервые приехал в Казань и познакомился Альфредом Хасановичем Халиковым и работал на раскопках еще будучи школьником. На меня он произвел, конечно, колоссальное впечатление широтой кругозора, знаниями, был идеалом настоящего профессора, который может дать своим ученикам многое из знаний, умений и навыков творчества.

«Иногда мысли о собственном прошлом начинают волновать меня даже больше, чем размышления о средних веках, но пока не настолько, чтобы превратить это в основную свою деятельность»

«Иногда мысли о собственном прошлом начинают волновать меня даже больше, чем размышления о средних веках, но пока не настолько, чтобы превратить это в основную свою деятельность»

«РАНЬШЕ МНЕ НРАВИЛСЯ ДЕВИЗ: «ПОДВЕРГАЙ ВСЕ СОМНЕНИЮ!»

— Круглая дата — традиционно время, когда люди подводят некоторые итоги, обдумывают прожитое… Как бы вы выразили кратко свое жизненное кредо?

— Во-первых, я хотел бы выразить глубокую благодарность редакции, что обратили внимание на мой скромную дату. Думаю, в определенной мере это желание сохранить ту часть нашей истории, которой уже никто не то, что не помнит, но пока не описывает. К сожалению, многие гуманитарии старшего поколения не спешат взяться за мемуары. Поэтому прекрасные портреты ученых на фоне эпохи, которые делает ваша редакция, — это прекрасное и интересное дело. А то мне стало казаться, что будущие поколения будут узнавать о нашем времени из коротких эсэмэсок.

Вы правы — иногда мысли о собственном прошлом начинают волновать меня даже больше, чем размышления о средних веках, но пока не настолько, чтобы превратить это в основную свою деятельность. Думаю, у меня еще будет на это время. Что касается своего кредо, то раньше мне нравился девиз: «Подвергай все сомнению!». Ему я и следовал в течение значительной части своей жизни. Но в последнее время мне больше нравится слова Черчилля, сказанные им в час тяжелых испытаний, когда Британия сражалась с гитлеризмом, а Советский Союз стоял на грани поражения, отражая атаки врага у порога Москвы. Тогда очень своевременно прозвучали слова несгибаемого политика и человека, обращенные ко всему миру: «Никогда не сдавайтесь! Никогда не уступайте! Никогда-никогда-никогда — ни в чем: ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом, — если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе». Думаю, что они звучат актуально и жизнеутверждающе и сегодня.

— Ваш сын Бахтияр Измайлов также стал историком. Можете его назвать своим учеником?

— У него есть настоящий научный руководитель, учителя, Рамиль Хайрутдинов и Радик Салихов. Для меня он самостоятельный ученый. Иногда он слушает советы, иногда спорит со мной, но то, что уже три поколения в нашей семье выбирают академическую стезю, — это здорово. Надеюсь, это и дальше будет продолжаться, потому что ученость так и воспитывается, на Западе семьи многими поколениями занимаются каким-то определенным трудом.

«Почему у вас такой шикарный газон?» — «Надо просто засевать и стричь». — «Но мы так и делаем!» — «Но надо это делать 300 лет».

— Вы критикуете текущее состояние Института истории имени Марджани, а ваш сын там заведует отделом…

— Я не считаю, что это критика. Вы спрашиваете, что можно еще сделать, — я высказываю свою точку зрения… Но если институт считает, что его планы несколько другие…

У нас часто стремятся обсуждение любого вопроса представить как некоторое противопоставление, как вызов, как желание кого-то учить. А я считаю, что свободное обсуждение этих проблем и является общественной трибуной, которая существует для того, чтобы обсуждать с людьми некоторые возможности, которые они в силу тех или иных обстоятельств не видят или не обсуждают. Но какое-то следующее поколение обречено обратиться к этим вопросам. Раз мы понимаем, что эти вопросы не изучены, они выпали из современной зоны внимания академической науки, значит, они будут подняты когда-то в дальнейшем.

Когда-то историю Золотой Орды исключили из изучаемых и обсуждаемых тем, примерно 60 лет она была в Казани под фактическим запретом. Но ростки знаний и факты пробивались, совсем затоптать их не удалось. И вот они вышли на свет и в виде научной теории опрокинули прежние концепции и подходы. То есть в любом случае эти проблемы встанут, возникнут и будут решены. Таков наш исторический оптимизм.

— Традиционный вопрос — каковы планы на будущее?

— Нужно реализовать целый ряд книг, идеи которых я давно вынашиваю, но пока был занят написанием всех этих коллективных трудов, потом участвовал в становлении Института археологии имени Халикова. Сегодня, мне кажется, нужен новый вызов, надо отойти от рутины, заниматься больше реализацией трудов, которые давно уже намечены. Некоторые книги требуют написания, они давно обдумывались, собирались…

Уверен, у меня есть новые мысли, концептуальные подходы к решению проблем этногенеза, по истории Золотой Орды, а также судьбе некоторых военно-политических деятелей времен Золотой Орды. Сейчас мы ведем раскопки в Монголии и там выходим на проблемы изучения древних татар — это тоже весьма перспективное направление. Иными словами, пока есть новые мысли и новые идеи, историк будет пытаться их реализовать. А для творчества нужен досуг, которого не будет, пока ты занят различной рутиной. Поэтому, парадоксальным образом, чтобы задуматься над прошлым, нужно распланировать свое будущее.

— Будет ли издан вариант Стратегии развития татар, которую вы писали с несколькими коллегами?

— Я стараюсь это осуществить, но не все зависит только от меня. Считаю, что это нужно сделать в том или ином виде, но другие авторы так не думают. Проблема есть. Полагаю, в самое ближайшее время обстоятельства и политика заставят нас вернуться к данному вопросу, и тогда я смогу сформулировать ответ более определенно и оптимистично. Нужно настраиваться на позитив и готовиться играть вдолгую. В России надо жить долго, чтобы увидеть перемены. Одни мы пережили, даже смогли внести весомый вклад в их реализацию. Не все удалось, но мы делали все, что могли. Будем жить и работать.

Как писал один их моих любимых поэтов Редьярд Киплинг:

И, если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег, —

Земля — твое, мой мальчик, достоянье!

И, более того, ты человек!

Измайлов Искандер Лерунович (12.12.1960, поселок Сеймчан, Среднеканский район, Магаданская область) — археолог, историк и этнолог, доктор исторических наук, специалист по средневековой археологии и истории Волго-Уральского региона, этнической истории тюркских народов Евразии, историк оружия и военной истории средневековых государств Восточной Европы.

Заведующий отделом средневековой археологии, главный научный сотрудник Института археологии им. Халикова АН РТ. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета им. Ульянова-Ленина в 1983 году. В течение трех лет обучался в аспирантуре в отделе археологии и этнографии Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) КФАН СССР. В 1986-м поступил на работу в сектор археологии и этнографии ИЯЛИ, где был лаборантом, младшим научным и научным сотрудником. В 1995–1996 годах трудился научным сотрудником Института энциклопедии АН РТ. С 1998 по 2006 год — главный специалист – советник президента Академии наук РТ. С 2016 по 2014 год — старший научный сотрудник Института истории им. Марджани, а с 2014-го по настоящее время — главный научный сотрудник Института археологии им. Халикова АН РТ.

В 1996 году в Казанском государственном университете защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 «отечественная история». В 2013-м защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Волжская Булгария в IX – первой трети XIII века: становление социальной, религиозной и этнополитической структуры общества» по специальности 07.00.06 «археология» в диссертационном совете Института истории им. Марджани АН РТ.

С 1977 года участвовал в различных археологических экспедициях в Среднем Поволжье, вел археологические раскопки средневековых памятников (Билярское и Золотаревское городища, Большетиганский и Армиевский могильники), охранные работы по программе «Казаньметро» в Казани и т. д. Общественную значимость имели исследования состояния памятников археологии РТ, проводившиеся при его участии и под его руководством в 1988–1993 годах в зоне воздействия Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ, а также на памятниках Приказанья и Предволжья (Богдашкинское и Камаевское городища, Старокуйбышевский комплекс памятников и т. д.). Является одним из ведущих специалистов по междисциплинарному изучению этногенеза и этнической истории татарского народа и его предков, по исследованию военной археологии и военной истории средневековых государств Евразии.

Член ученого совета Института археологии им. Халикова АН РТ и ученого совета Национального музея РТ, член редакционной коллегии журнала «Поволжская археология».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 810

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.