«Взрывного роста цен не будет, но для большинства людей, кроме наиболее обеспеченных и богатых, увеличение цен, наверное, станет более ощутимым, чем в 2018–2019 годах», — прогнозирует доктор экономических наук, профессор Евгений Гонтмахер. Он рассказал «БИЗНЕС Online», какие продукты могут подорожать сильнее прочих, где в Поволжье распространено «отходничество», почему государство решило не оставлять на свободе МСБ, а Байден особо не испортит отношения США и России.

Евгений Гонтмахер: «Торговля не развивается, потому что у людей по-прежнему нет денег, плюс люди начали средства экономить, что очень важно отметить. Даже те, у кого они есть, стали не так бодро тратить их в магазинах»

Евгений Гонтмахер: «Торговля не развивается, потому что у людей по-прежнему нет денег, плюс люди начали средства экономить, что очень важно отметить. Даже те, у кого они есть, стали не так бодро тратить их в магазинах»

«ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ И ПОНИМАЮТ, ЧТО С ПАНДЕМИЕЙ ДЕЛО ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ»

— Евгений Шлемович, сейчас все обсуждают ситуацию с коронавирусом, но ухудшается не только динамика заболеваемости. По итогам второго квартала 2020 года Росстат зафиксировал рекордное число граждан с доходами ниже прожиточного минимума, количество бедных в стране приблизилось к показателю 20 миллионов. Покупательная способность российских потребителей по основным продуктам питания опустилась до минимума за последние 10 лет. К такому выводу пришли эксперты центра развития ВШЭ, проанализировав данные официальной статистики. И таких сигналов очень много. Что происходит, можно ли переломить негативные тенденции?

— Когда прошла первая волна «коронакризиса» и летом ограничительные меры были в значительной мере ослаблены, у наших властей появилась определенная иллюзия, что все быстро восстановится, откроются все предприятия, которые были закрыты или работали вполсилы, люди начнут тратить деньги, в общем, экономика пойдет в гору. И надо сказать, что первая статистика по июлю стала неплохой. Там как раз все параметры начали идти вверх. Появились признаки всякой экономической активности, но август оказался холодным душем, потому что в нем все остановилось. Сентябрь с этой точки зрения был принципиальным месяцем для того, чтобы понять, какие у нас тренды. И он показал, что экономика не восстанавливается. Она чуть-чуть приподнялась по сравнению с пиковой точкой падения в период острой фазы первой волны «коронакризиса», но дальше расти особо не собирается. Причин этого очень много. Если говорить о людях, то они доходы-то ведь не восстановили. Во втором квартале, по официальным данным, они упали на 8 процентов, но есть другие данные, согласно которым у половины работающих зарплаты так или иначе снизились. У кого-то на 10 процентов, у кого-то на 20 процентов уменьшились, а кто-то работу вообще потерял. Даже по официальным данным, тех, кто пришел зарегистрироваться в качестве безработных, уже 3 с лишним миллиона человек! До «коронакризиса» у нас были 700 тысяч официально зарегистрированных безработных. Тех, кто не зарегистрировался, но тоже искал работу, по оценочным данным Росстата, вместе с зарегистрированными получается порядка 6–7 миллионов. Есть некоторые совсем уж экстремальные оценки, согласно которым у нас чуть ли не 10 миллионов человек не имеют работы. Здесь имеются в виду все, включая тех, кто находится во временных отпусках без зарплат, кто работает частично, получая символическую зарплату, а фактически ничего не имея. Я бы сказал, что вот здесь ничего не поменялось с доходами. Почему? Потому что экономика не имеет стимулов для развития. У нас какие два основных стимула были в «докоронавирусную» эпоху? Это производство нефти и газа, рост цен на них и второе — потребительский спрос. Торговля у нас быстро развивалась, как и кредитование. Оба эти фактора сейчас не работают. Цена на нефть топчется на уровне 40 с чем-то долларов за баррель, спрос на наши углеводородные и сырьевые ресурсы падает, поскольку мировая экономика находится в кризисе и она не предъявляет спрос. Экспортная выручка «Газпрома» за полгода упала где-то на 40 процентов по сравнению с первым полугодием 2019-го.

Торговля не развивается, потому что у людей по-прежнему нет денег, плюс люди начали средства экономить, что очень важно отметить. Даже те, у кого они есть, стали не так бодро тратить их в магазинах, тем более в кафе и ресторанах. Сейчас, прежде чем пойти в кафе или ресторан, люди думают больше, чем они это делали в такой ситуации еще год назад. Вообще, у народа и у общества в целом ощущение, что худшее еще впереди. То, что мы в 2021 году не заживем счастливой экономической и общественной жизнью, уже все осознают. Даже правительство понимает, что такого не будет. Мы станем болтаться где-то на нижних уровнях экономической активности, причем прерываемыми ограничительными мерами, подобными тем, что сейчас вводятся в Москве. Да, предприятия не закрываются, но треть работников приказано перевести на «удаленку». Что это означает для тех же самых кафе, ресторанов, предприятий обслуживания? Это же не научный институт, где сотрудники прекрасно могут и дома работать. Исходя из всего происходящего, люди делают выводы и понимают, что с пандемией дело очень долгое. Специалисты говорят, что, может быть, только летом следующего года мы будем жить как-то получше. Но надо иметь в виду, что все эти прогнозы не оправдываются, подобное видно на примере хотя бы текущего года. Вы представляете, что будет, если вся первая половина следующего года пройдет в таком же режиме, когда многие предприятия не могут работать не то что не в полную силу, а вообще никак? Люди, глядя на все это, конечно, понимают, что никакого прироста доходов у них не будет. Дай бог сохранить хотя бы тот уровень, которой есть. Да, люди, конечно, стали экономить, отказывать себе во многом, в том числе в отдыхе. У них сейчас, я бы сказал, хмурое потребительское настроение. У малого и среднего бизнеса, кстати говоря, тоже. Они думают только, как бы выжить. Сейчас появилась информация о большом количестве бизнесов в России, которые продаются их владельцами, что говорит о том, что они не видят перспектив для этого бизнеса.

Резюмируя все сказанное, я хотел бы сказать, что мы всей страной попали в такую социально-экономическую ловушку, в которой не будет улучшения положения, и это ощущает обычный, средний российский гражданин. Причем, когда этот период закончится, никто не знает. Ну и до того у нас ведь на протяжении 10 лет темпы экономического роста в среднем не превышали 1 процент в год. Уже тогда кто только ни говорил, что страна находится в стагнации. Поэтому и до пандемии Россия стояла перед проблемой, что нам всем нужно делать, чтобы хоть как-то выйти из ситуации, когда стагнация плавно переходит в деградацию. А пандемия только добавила во все это большую долю негатива.

— Сейчас много разговоров вокруг предстоящего подорожания самых разных групп товаров. Вы говорите, что доходы россиян уже много лет не растут, из-за пандемии еще и упали, а тут вдобавок цены пойдут вверх.

— Что касается роста цен. Да, рубль с января нынешнего года подешевел по отношению к доллару и евро более чем на 20 процентов. Что это означает для цен? Действительно, подобное значит удорожание импорта практически из всех стран. Вы знаете, что мы даже с Китаем торгуем за доллары. Исходя из этого, считайте, что тот же ширпотреб, который КНР нам поставляет в огромных количествах, подорожал на те же процентов 20. Уже выросли в цене автомобили.

Что касается самых необходимых продуктов питания, к примеру основных сортов хлеба, я думаю, что местные власти все-таки будут сдерживать рост цен на них. Они станут каким-то образом давить и на тех, кто производит, и на тех, кто торгует хлебом. Это самый распространенный продукт, особенно среди бедных людей, поэтому рост цен здесь чреват последствиями.

Хорошие макароны из твердых сортов, которые не серого цвета, должны, конечно, подорожать. Они хоть и производятся у нас, но в основном из импортного зерна. Но здесь же не только мука, тут, в этой цене, все — и транспортировка, и тарифы на электричество, воду, которые постоянно повышаются. В этом году с 1 июля они были увеличены, что меня, честно говоря, поразило, потому что в данный момент у людей произошло наибольшее падение доходов после нескольких месяцев самоизоляции и ограничений. И тут правительство, как ни в чем не бывало, с 1 июля повышает тарифы на коммунальные услуги. Это был, конечно, потрясающий совершенно ход.

Где еще будет подорожание? Надо не забывать, что мы закупаем достаточно много говядины и телятины. Здесь мы себя не обеспечиваем. Все, что делается с использованием мяса этих видов, очевидно в какой-то степени будет дорожать.

Но основное подорожание произойдет все-таки на рынке непродовольственных товаров. Автомобили, одежда, обувь, предметы ширпотреба — они, конечно, подорожают довольно сильно. Посмотрим, каков будет индекс инфляции, но тут же отдельная история с тем, как он у нас считается. Для этого используется очень широкая потребительская корзина, которая типична скорее для верхнего среднего класса. Туда включается и потребление мясных деликатесов, и приобретение меховых изделий, и много чего другого, поэтому тот индекс инфляции, который у нас публикуется, — 4 процента годовых, — инфляция, посчитанная для людей достаточно обеспеченных. У тех 20 миллионов бедных (а их на самом деле гораздо больше) индекс инфляции другой. Они потребляют продукты, которые, как это ни парадоксально, дорожают гораздо быстрее. Классический пример — гречка. Она производится у нас, в России, но мы знаем, что, как только у населения ухудшается настроение и начинает преобладать потребительский пессимизм, народ бежит эту гречку покупать, и торговцы тут же повышают цену. Если вы посмотрите индекс роста стоимости гречки за последний год, то увидите, что она дорожала гораздо быстрее, чем общий индекс инфляции. То же самое относится ко многим овощам и фруктам. Поэтому инфляцию нужно смотреть по разным социальным группам. Это же известный закон экономики, что инфляция бьет больше всего по бедным.

Я бы так сказал, взрывного роста цен не будет, но для малообеспеченных и вообще для большинства людей, кроме наиболее обеспеченных и богатых, увеличение цен, наверное, станет более ощутимым, чем в 2018–2019 годах.

— Вы приводили в пример разные оценки, а вообще, каков сейчас реальный уровень безработицы в стране? Где с работой хуже, где лучше?

— Официально зарегистрированных безработных, тех, кто получает пособия, у нас порядка 3,7 миллиона человек, но цифры постоянно меняются. Плюс есть методика Международной организации труда, которая фиксирует результаты опросов, в России они тоже проходят. Эти массовые опросы проводятся среди людей, которые не зарегистрировались в качестве официальных безработных, но которые реально ищут работу и готовы на нее выйти. Практически на любую. Так вот, таких людей у нас примерно столько же. Поэтому около 6–7 миллионов безработных, даже по официальным методикам, у нас есть. К такому надо прибавить также скрытую безработицу, о которой я уже говорил. Это, наверное, еще пара миллионов человек.

По региональному распределению она очень неоднородная. Считается, что есть регионы, в которых она традиционно выше. Это республики Северного Кавказа, Сибирь и Дальний Восток. Но подобное очень обще. На самом деле ситуация от города к городу, от местности к местности меняется, даже в рамках одного региона. У вас, в Татарстане, ведь тоже все меняется от района к району, потому что, скажем, в Казани найти работу легче, чем, к примеру, в Чистополе.

Больше всего безработица касается, конечно, двух категорий — это молодые, отчасти даже выпускники вузов, которым сейчас стало намного сложнее найти первую свою работу, и люди предпенсионного возраста, условно говоря, 50+. Но ко всему подобному нужно относиться очень аккуратно, потому что рынок труда в России очень локализован. Плюс он имеет весьма много особенностей. Татарстан, может быть, в меньшей степени, но вот у вас есть соседи — Чувашия, где официальная безработица довольно высокая, но по факту люди трудятся в других регионах. В этих регионах Поволжья — Пензенская область, Мордовия, Марийская Республика —традиционно распространено «отходничество». Люди оттуда вахтами ездят в Москву, Санкт-Петербург, другие города-миллионники. Формально, даже по всем исследованиям, абсолютное большинство этих людей безработные. Они же нигде не признаются, ни в каких опросах, что они где-то вот так работают. Такая же картина в северокавказских республиках. Там тоже традиционно достаточно много людей регистрируются в качестве безработных, официально приходят в центры занятости, получают пособия, но опять же, там реальная занятость довольно высокая. Потому что эти люди (прежде всего мужчины) работают в других регионах, занимаются торговлей, строительством, извозом, получают какие-то доходы, которые привозят к себе, в свои республики, своим семьям. Поэтому в России надо очень внимательно все смотреть и не делать однозначных выводов.

Еще до ковида на данный счет было две крайности. Одни говорили, что у нас очень низкая безработица, нет с этим никаких проблем, что, конечно, неправда. Дело в том, что у нас очень низкое качество занятости. Человек может формально работать и получать при этом какие-то копейки, и подобное вполне можно отнести к разряду скрытой безработицы. С другой стороны, сейчас появились панические мнения о том, что у нас массовая безработица и скоро у нас будет вообще 25 миллионов безработных. Этого не станет, если, конечно, экономика не посыпется совсем. Но я пока таких признаков не вижу. На мой взгляд, в ближайшие годы экономика будет развиваться по сценарию вялотекущей рецессии и постепенной деградации, но без жестких падений. Люди, массово получая низкие зарплаты, станут как-то выживать, что, конечно, плохо.

«План правительства, так же как и бюджет, не выделяет приоритетов развития. С моей точки зрения, этих приоритетов два — спасение человеческого капитала и развитие малого бизнеса»

«План правительства, так же как и бюджет, не выделяет приоритетов развития. С моей точки зрения, этих приоритетов два — спасение человеческого капитала и развитие малого бизнеса»

«НАШЕ ГОСУДАРСТВО НЕ УМЕЕТ ВЫСТРАИВАТЬ ДЛИННЫЕ ПЛАНЫ»

— За последние годы в России каких только грандиозных планов ни принимали. И «удвоения ВВП», и «выход на зарплаты россиян по 2,5 тысячи долларов», и много чего еще. Один только знаменитый план создания 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест чего стоит. Теперь вот принят не менее громкий и красиво звучащий «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике». Что он конкретно даст 145 миллионам россиян? Насколько он реалистичен, не постигнет ли его участь всех предыдущих?

— У меня по поводу этого документа и федерального бюджета на следующие три года недавно вышла статья в «Московском комсомольце», в которой я подробно осветил социальный аспект всего принятого и намеченного. В двух словах: у нас есть такая проблема общая, когда наше государство не умеет выстраивать длинные планы. Это все только бумага. Вот вы привели пример с удвоением ВВП, а я — более свежий: путинский «майский указ» 2018 года, где были прописаны такие амбициозные цели, как снижение бедности в 2 раза, устойчивый естественный прирост населения и так далее. Как только пришла пандемия, наше руководство тут же перенесло все эти цели не на один год, а сразу на 6 лет — с 2024-го на 2030-й. Вот вам качество планирования. Все эти документы, я, может быть, грубо скажу, делаются для того, чтобы поставить галочку, что у правительства есть план действий. Признаваться в том, что правительство у нас не имеет плана и работает в режиме реакции задним числом на происходящие события и разного рода вызовы, они не хотят. Это же ниже их достоинства. Вот они сделали план, о котором вы упомянули. Я вам скажу так: там ничего нового нет, план чисто инерционный. Он, без больших шансов на успех, предполагает, что в 2021 году экономически мы вернемся на уровень 2019-го и дальше у нас будет экономический рост по 3 процента в год. Доходы, по их прогнозам, станут расти ниже, процента на 2 в год. Таким образом, мы достигнем уровня 2013-го, после которого у нас началось длительное падение реальных доходов населения, еще через достаточно длинный промежуток времени, даже если верить данным цифрам. А учитывая, что характер пандемии более сложный, тяжелый и длительный, чем изначала предполагалось, видимо, все эти планы, как и упомянутый «майский указ» Путина, будут пересмотрены и сдвинуты по времени.

Гораздо более важно посмотреть на проект трехлетнего бюджета. Это все-таки документ, проходящий через Госдуму и принимаемый в виде закона. Так вот, там мы видим, что расходы на образование и здравоохранение в процентах к ВВП будут снижаться. Это важнейшие направления развития человеческого капитала. Вот и все. А во всем мире считается, что, когда наступает кризис, надо спасать самое ценное — человеческий капитал, делая тем самым заделы на будущее. Для этого надо не снижать, а увеличивать расходы на здравоохранение и образование. Кстати, Обама именно так сделал, когда был мировой экономический кризис 2008–2009 годов.

Что будет у нас, когда закончится «коронакризис» и мы захотим реально вернуться к стадии экономического роста, создания новой высокотехнологической экономики? Нам же потребуются здоровые и образованные люди. А если во время кризиса, который, видимо, продлится еще довольно долго, снижать расходы на образование и здравоохранение, то к моменту открытия окна возможностей мы получим человеческий капитал очень низкого качества. Не очень здоровый и плохо образованный. Что мы будем с ним делать, какие задачи решать, какие реформы проводить? Какой экономический рост и в конечном счете собственное благосостояние смогут обеспечить эти люди в XXI веке?

План правительства, так же как и бюджет, не выделяет приоритетов развития. С моей точки зрения, этих приоритетов два — спасение человеческого капитала и развитие малого бизнеса. 1 октября закончились меры правительства, помогавшие во время локдауна выжить малому и среднему бизнесу. На конец текущего и 2021 год эти меры не предусмотрены. Там есть только одна мера: если вы сохранили занятость, то вам субсидируют зарплату в размере МРОТ. Это осталось. Но чтобы данной мерой воспользоваться, надо же было как-то исхитриться, чтобы сохранить 80–90 процентов занятых, хотя все тренды у нас идут в другую сторону. Поэтому правительство не собирается реально помогать малому и среднему бизнесу, населению, хотя бы с точки зрения образования и здравоохранения. Не говоря уже о чем-то большем, например дополнительных прямых денежных выплатах.

— Уже как минимум лет 20 эксперты говорят, что сырьевая модель экономики в России себя исчерпала. И 11 лет экономический рост балансирует на грани статистической погрешности в 1 процент. Иными словами, его нет. Говорят о неких запирающих индустриальное высокотехнологичное развитие страны структурных проблемах, которые никак не удается решить. Что это за проблемы? Кто и почему их не может или не хочет решить?

— Вижу в этом чистую политику. Конечно, наша зависимость от нефти, газа, сырьевой составляющей — определяющая. В бюджете доля доходов от продажи нефти и газа у нас сейчас колеблется, и на данный момент она считается ниже 50 процентов, но все равно это остов и стержень российской экономики. В программе Грефа в 2000 году, которая была сделана в ЦСР тогдашнем для Путина, написали о необходимости диверсификации экономики, и, сколько я себя помню, о подобном говорят и пишут. Что этому мешает? Плохой инвестиционный климат. Когда у нас существует массовая коррупция, не работают суды как независимая инстанция, которая справедливо решает споры в хозяйственных делах. Когда у нас правоохранительные органы сплошь и рядом вмешиваются в хозяйственную жизнь, начиная от банального рэкета и заканчивая формальными придирками. Когда у нас существует миллион документов, которые надо исполнять, и туча народа, который это исполнение контролирует из всех возможных инстанций. О подобном всем говорят уже десятилетиями, что с этим надо что-то делать. Но почему я говорю про политику? Потому что кардинальные изменения в инвестиционном климате означают коренную трансформацию устройства государства. У нас главная проблема — само государство. Оно слишком большое, довольно централизованное, многие вопросы решаются в Москве, хотя должны решаться на местах. Даже не на уровне субъектов Федерации, а местного самоуправления, а последнее у нас низвели практически до нулевого уровня. У вас, в Татарстане, местное самоуправление давно включено в государственную власть, а это уже так называемая вертикаль. Местное самоуправление, согласно прежней редакции Конституции, не входило в систему государственной власти, но сейчас в соответствии с принятыми поправками оно фактически включается в систему госуправления. И это конец для какой-то реальной децентрализации власти. У нас нет общественного гражданского контроля за полицией, следственным комитетом, а это порождает массовые злоупотребления, когда люди садятся пачками. У Бориса Титова, нашего бизнес-омбудсмена, есть статистика: можете почитать, она просто ужасная, что происходит в плане давления правоохранительных органов, особенно на малый и средний бизнес.

Нам нужно перестроить государство, чтобы экономика была сама по себе, а государство — само по себе. Это принципиально важно. Тогда у нас может возникнуть какое-то доверие к тому же государству. В таком случае люди начинают проявлять какую-то экономическую активность, понимая, что есть четкие правила игры и их никто нарушать не будет, что к ним не придут через два дня и не начнут от имени государства отнимать их успешный бизнес. Вот что надо! Это политическая воля в чистом виде. Но ее в реальности нет. Поэтому определяющими источниками доходов для бюджета и вообще существования государства в таком формате являются нефть и газ. Они ими и останутся в перспективе. Государство в свое время фактически приняло решение: бизнес на свободе мы оставлять не будем, потому что черт его знает, чего они там начнут делать. Может, они потом станут политической силой, поэтому мы (то есть государство) контролируем командные высоты в углеводородах, крупному бизнесу диктуем правила игры, держим его на коротком поводке, а малый и средний бизнес также должны находиться под постоянным административным давлением, чтобы он не стал самостоятельной экономической и политической силой. В результате у нас в малом и среднем бизнесе работают всего 20 процентов трудоспособного населения. В развитых экономиках — не менее половины. Поэтому малый бизнес у нас скукоживается, несмотря на звучащие не одно десятилетие разговоры и красивые слова, что мы сейчас будем его поддерживать. Есть официальные данные, что число закрывающихся малых компаний больше, чем открывающихся. Это было еще до ковида.

«У нас, в России, на данный момент большинство рабочих мест — плохое. Люди добросовестно трудятся и получают в провинции 20 тысяч или даже 30 тысяч рублей, считая эти деньги вполне хорошими»

«У нас, в России, на данный момент большинство рабочих мест — плохое. Люди добросовестно трудятся и получают в провинции 20 тысяч или даже 30 тысяч рублей, считая эти деньги вполне хорошими»

«ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ПОЙТИ ПО КИТАЙСКОМУ ПУТИ У НАС БЫЛ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-Х ГОДОВ»

— Женевский кантон в Швейцарии установил самый высокий в мире минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 23 швейцарских франка в час, или 25 долларов в час. При 41-часовой рабочей неделе это дает доход около 4 тысяч франков в месяц, или более 4,3 тысячи долларов в месяц. Решение было принято на референдуме 58 процентами голосов, за этот шаг выступала коалиция профсоюзов, провозгласившая целью борьбу с бедностью, поддержку социальной интеграции. Почему у нас ничего подобного всерьез никто не требует?

— Мы снова входим в зону политики. В Швейцарии, да и вообще во всех развитых странах, вопрос о МРОТ решается публично, в рамках достаточно широких дискуссий, в том числе в парламенте, на референдуме. Что у нас? У нас партия «Единая Россия» имеет в парламенте конституционное большинство и не пропускает даже мало-мальски социально ориентированные проекты, которые регулярно выдвигает та же Коммунистическая партия. Почему? Потому что им указание идет из правительства, что денег нет и вообще это неактуальный вопрос. Единственная уступка была сделана, и она уже закреплена в Конституции принятыми поправками, о том, что минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума.

Теперь о профсоюзах. Ну какие у нас профсоюзы? ФНПР прежде всего наш крупнейший профсоюз. Но там далеко не все работники состоят, он отражает в первую очередь интересы какой-то группы бюджетников и сотрудников крупных госпредприятий. Что касается остальных, то, если поспрашивать окружающих, выяснится, что в профсоюзах практически никто не состоит. А у ФНПР генеральное соглашение с той же «Единой Россией», и они против линии партии никогда не пойдут.

Поэтому каких-то реальных инициаторов дискуссии по поводу темы зарплат у нас нет. И дискуссии нет. Все ограничилось тем, что закрепили в Конституции, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, хотя это положение уже много лет закреплено в Трудовом кодексе и на практике реализовано.

В не меньшей, а может быть, и в большей степени проблема минимальной зарплаты также связана с тем, о чем мы с вами говорим, — с экономикой. У нас медианная зарплата порядка 35 тысяч рублей. Но у нас есть регионы, где у многих заработная плата несильно отличается от прожиточного минимума. Это связано с общим состоянием экономики, потому что высокая зарплата следует из высокопроизводительного рабочего места. Человек может быть добросовестным, работать не покладая рук от звонка до звонка, но, если он работает на устаревшем оборудовании, если его предприятие производит никому не нужную продукцию, ну какая у него может быть зарплата? У нас, в России, на данный момент большинство рабочих мест с этой точки зрения — плохое. Люди добросовестно трудятся и получают в провинции 20 тысяч или даже 30 тысяч рублей, считая такие деньги вполне хорошими, но на самом деле это очень мало. Хороших рабочих мест немного. Они прежде всего связаны с добычей и экспортом сырья. Там зарплаты повыше. Там люди и по 100 тысяч, и по 200 тысяч получают. Но экспортный сектор экономики достаточно узок и далеко не все могут в нем работать. Все остальные вынуждены совмещать ставки, перерабатывать, как-то исхитряться. В производственной сфере бо́льшая часть рабочих мест — низкопроизводительные, устаревшие. Навальный в свое время презентовал президентскую программу, в которой предлагает закрепить минимальную зарплату на уровне 25 тысяч рублей в месяц. Никто же не против этой идеи. И бюджет даже, наверное, смог бы раскошелиться на такие деньги для тех, кто от него напрямую зависит. Но вот на том же маленьком заводике в провинции, где работают 50–100 человек, как там работодатель может платить 25 тысяч рублей минимальную зарплату? Откуда он возьмет эти деньги, если его бизнес на ладан дышит? Там сначала нужна инвестиционная активность, нормальный инвестиционный климат, создание новых рабочих мест в рамках общей модернизации экономики. Чтобы открывались новые высокопроизводительные рабочие места, на которых выпускалась востребованная конкурентоспособная продукция, а старые рабочие места закрывались или модернизировались. Да, тогда у нас будет возможность повышать заработную плату людям, в том числе МРОТ. А при нашей нынешней экономике, как это парадоксально ни звучит, но МРОТ в 12 тысяч рублей — обоснованная цифра.

С 1 января следующего года черта бедности в России будет рассчитываться как процент от медианного дохода. И минимальная зарплата тоже переходит на процент от медианной зарплаты. Это правильно. Так вот, теперь давайте повышать медианный уровень зарплаты и доходов, и тогда минимальная зарплата будет ползти вслед за медианной.

— Сейчас российский ВВП на душу населения ниже, чем в Малайзии, хотя в начале 1990-х был на 40 процентов выше, указывает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. Один из комментаторов по этому поводу написал: «Авторитарные режимы не заинтересованы в стабильном экономическом росте, богатеющей средний класс предъявляет претензии и становится головной болью, что мы видим, в частности, на примере Беларуси», и вы практически то же самое сказали ранее. Получается, что относительная массовая бедность у нас во многом поддерживается искусственно, как и дешевый рубль?

— Насчет экономики Малайзии Яков Моисеевич прав. В свою очередь хочу сказать, что по показателю ВВП на душу населения нас активно догоняет Китай. Авторитарные режимы (кстати, Малайзия — тоже авторитарный режим) на каком-то этапе могут создавать условия для быстрого экономического роста. Почему? Потому что у них очень низкий старт, это когда-то были весьма бедные страны. И там достаточно небольшого послабления для малого бизнеса, чтобы большое бедное крестьянское население начало самореализовываться для самообеспечения и двигать страну вперед. В Китае, когда в 1978-м начались экономические реформы Дэна Сяопина, который разрешил крестьянам продавать излишки на рынке, а у них голод был до этого, так они его ликвидировали за один год. За несколько лет полностью обеспечили себя и стали экспортерами многих видов продовольствия. Вьетнам, кстати, то же самое сделал.

Надо учесть, что в Малайзии, как и в Сингапуре, достаточно умное руководство, которое создало хорошие инвестиционные условия и для крупного бизнеса, поэтому там сейчас размещаются крупные компании со всего мира. И это совмещается с мягким авторитарным режимом. Но у таких моделей есть пределы развития, и подобное уже сейчас видно, особенно в Китае. Там все более-менее крупные предприятия государственные, они неэффективны, и с таким надо что-то делать. Им, очевидно, предстоит крупномасштабная приватизация, но это вопрос политический.

Россия совершенно из другой серии. У нас нет такой массы крестьянского населения. Мы этот этап уже прошли в начале XX века. После освобождения крестьян в 1861 году они постепенно стали включаться в экономическую жизнь, создали мощнейшую текстильную и пищевую промышленность. Потом пришел иностранный капитал и создал у нас металлургическую, нефтяную и нефтеперерабатывающую, химическую промышленность, стал организовывать машиностроение. А крестьяне готовы были в этом участвовать, работать за очень небольшие деньги, и данный задел помог потом Сталину провести индустриализацию. Сейчас у нас такого резерва крестьянской дешевой рабочей силы нет. У нас крупные агрохолдинги, фермеров достаточно мало, а все, кто хотел уйти в города, уже это сделал. И сельское хозяйство у нас — очень небольшой сектор экономики, к сожалению. Пойти по китайскому пути последний шанс у нас имелся в первой половине 60-х годов прошлого века, когда были так называемые косыгинские реформы. Тогда существовал еще достаточно большой массив сельского населения, много молодых людей, родившихся после войны. Но брежневское руководство эти реформы свернуло из-за событий 1968 года в Чехословакии. Испугались, что у нас экономические реформы с отступлением от тотального госруководства и контроля могут привести к аналогичным последствиям идеологическим. Поэтому Малайзия сама по себе, мы сами по себе. У нас другая модель. У нас, кроме демократизации и децентрализации государства, кардинального улучшения инвестиционного климата, всяческой поддержки малого бизнеса и включения в мировую экономику, мировое разделение труда, другого пути нет.

Что касается искусственного сдерживания роста среднего класса, то, конечно, никакой целенаправленной политики здесь нет. Просто та экономическая политика, которая у нас проводится, основана на архаичной экономике и сырьевой модели развития, не рождает хорошие рабочие места и приводит к тому, что средний класс не растет, а уменьшается. Он сейчас не больше 10 процентов, максимум 15 процентов населения страны. Наша власть, по-видимому, понимает, что это все не очень хорошо, экономического роста нет уже много лет, денег в казну поступает все меньше, люди массово беднеют и надо что-то делать, но придумать они ничего не могут, поскольку есть серьезные политические ограничения.

«У нас в стране никто не знает, каково реальное здоровье нации. Статистика фиксирует заболеваемость, когда вы к врачу пришли и вам уже поставили диагноз»

«У нас в стране никто не знает, каково реальное здоровье нации. Статистика фиксирует заболеваемость, когда вы к врачу пришли и вам уже поставили диагноз»

«НЫНЕШНИЕ МОЛОДЫЕ ХОТЯТ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО КЛАССА»

— Недавно Путин в большом интервью говорил, что в политике нет друзей, а есть только интересы государства и народа. В чем заключаются интересы нашего и насколько они совпадают с интересами народа?

— Конечно, «друзья в политике» — это неправильный термин. Есть партнеры, союзники. Это во внешней политике. Если говорить о внутренней политике, то государство должно быть лишь одним из элементов общества. Это принципиально важно. Общество выше государства. Оно нанимает госаппарат для того, чтобы были реализованы некие общественные интересы.

Например, возьмем здравоохранение. У нас же с вами в стране никто не знает, каково реальное здоровье нации. Статистика фиксирует заболеваемость, когда вы к врачу пришли и вам уже поставили диагноз. Но вы могли к медикам не пойти. У нас ведь многие очень больны, но к врачу не ходят. И получается, что никто не знает реальной общественной потребности в том, сколько должно быть медицинских услуг. Поэтому все поставлено с ног на голову. А государство у нас, занимая доминирующее положение по отношению к обществу, не хочет этим заниматься и выявить, какова же реальная потребность в здравоохранении. Оно говорит: вот мы вам, обществу, сейчас выделим со своего барского плеча 3,5 процента ВВП, хотя нам, по некоторым оценкам, на эти цели нужно процентов 5–6. А государство нам говорит: нет, ребята, на такое у нас денег нет, у нас другие приоритеты, мы хотим тратить на госаппарат, оборону, какие-то имиджевые мегапроекты типа Олимпиады, мосты в никуда и так далее. Вот и все. Все перевернуто.

Интересы общества необходимо представлять где? В законодательной власти, где должны быть партии и группы, представляющие интересы различных слоев общества. Мы за них голосуем — они озвучивают и защищают наши интересы. Они совместно, через дискуссию в том же парламенте, выдают государству заказ. Правительство и президент ведь высшая исполнительная власть, значит, они должны выполнять потребности общества, транслируемые через законодательную представительскую власть. Им задают цели и задачи, а они их реализовывают. Если плохо это делают или вообще занимаются не теми целями и задачами, то общество отказывает им в доверии и нанимает себе на службу других людей в госаппарат, другую исполнительную власть. Очень простая схема, где эти интересы должны быть выстроены. Никаких друзей здесь быть не должно.

— Эпоха глобализации, длившаяся с 1980 года, подходит к концу — на смену ей приходит «век беспорядка», утверждает Deutsche Bank. В выводах его аналитиков содержится очень интересный прогноз, согласно которому миллениалы и более молодые люди к 2030-му догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов во многих странах — от США до государств постсоветского пространства. В этой связи любопытен уже сейчас проявляющийся синдром боязни молодежи. Например, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев предложил лишить российскую молодежь избирательных прав, чем вызвал бурю негодования в соцсетях. Неужели наша молодежь действительно так деструктивна и опасна для государства, что ее надо ограничить в дееспособности, как предлагает Леонтьев?

— Мишу Леонтьева я хорошо знаю, он любит такого рода заявления, эпатирующие публику. Имеет право. Но я всерьез к тому, что он говорит, не отношусь.

Если говорить о смене поколений, то да, она идет. Я сейчас этим занимаюсь довольно плотно. Она идет даже чисто демографически. Очевидно, что через два десятилетия те люди, которым сейчас 20 лет, будут составлять основную управленческую, бизнес- и интеллектуальную элиту. Теперь возникает следующий вопрос: а кто они такие? Они очень разные, и, рассуждая о будущей элите, можно говорить о всего процентах 5–10 этого поколения, потому что остальные заняты своими делами, как и все прочие люди. У 90 процентов миллениалов не происходит ничего такого, чего не бывает у людей более старших возрастов. У них могут существовать разные точки зрения на разные события, но они способны повлиять на политику только на выборах. Вот они идут на выборы и могут проголосовать немножко по-другому, чем их родители. Это да. Но к власти придет очень небольшая группа людей из данного поколения. При этом ничего катастрофического я в их поколении не вижу как в мире, так и в России. Эти люди, по крайней мере сейчас, ориентированы на простые моральные принципы. Для них важны вопросы справедливости, достоинства, искренности, открытости, толерантности и так далее. Они считают, что то общественное устройство, которое есть, в том числе и на Западе, несправедливо. Оно рождает недопустимые огромные социальные различия, позволяет бюрократии воровать. Для них очень важны вопросы климата, экологии. Для более старшего поколения были более значимы другие темы — заработать денег, занять какие-то позиции во власти, как-то амбициозно проявить себя. В идущем им на смену поколении гораздо меньше желающих стать миллиардерами. Нынешние молодые хотят нормальной жизни на уровне среднего класса, чтобы они не нуждались в деньгах, но при этом чтобы люди были более равны, чтобы политики не воровали и не злоупотребляли своей властью. Но их цели и настрой на гуманизм, открытость, демократические ценности, такой идеализм могут и не реализоваться. Это будет видно через 10–15 лет. Пока же, как мне кажется, они настроены достаточно позитивно и бояться их не стоит. В том числе и в вопросах глобализации. Что она сейчас под собой подразумевает? Прежде всего не изолированность страны. Да, границы остаются, но ты можешь в любой момент сесть на самолет и полететь в другое государство. У тебя есть интернет — это глобализация номер один. У человека с интернетом есть выбор и в получении информации, и в обмене ею, и в коммуникациях с кем угодно в любой точке Земли. Поэтому кризис глобализации — это абсолютно дутая проблема. Миллениалы, которые придут к власти, против изоляционизма, «железных занавесов», против того, что каждый спасается сам, это в какой-то степени граждане мира. В экономике, когда сегодня товары и продукты настолько сложны, что одна страна в принципе не может полностью самостоятельно придумывать и производить все на свете, даже США со своей самой большой экономикой в мире и Кремниевой долиной важна именно глобализация с ее транснациональными производственными цепочками, мировым разделением труда и глобальной кооперацией. Весь мир давно переплелся друг с другом. Нас уже не разорвать, и вопрос в том, чтобы внутри данной сети каждый находил достойную нишу. За это, конечно, идет конкуренция, и в ней надо быть успешным, нужно бороться.

— Но у нас же боятся активности этого поколения, тем более прихода его представителей к власти, и стараются наиболее активных его представителей либо, как говорится, обратить в свою веру, либо выпроводить за границу. Или не так?

— Действительно, приход нового поколения у нас — это, конечно, реформы и большие изменения. По крайней мере, попытка с их стороны такая точно будет. Это может поколебать некие интересы нынешнего старшего поколения, которое находится у власти, и их номенклатурных детей. У нас же сейчас появилась, по сути, наследственная номенклатура. И они, конечно, всячески пытаются гарантировать себе и своему окружению какую-то стабильность на много лет вперед, передавая потихоньку рычаги и во власти, и в бизнесе своим наследникам. Не меритократически, не по способностям, а по родству. Но это искусственный процесс преемственности. Им хотят заменить естественный процесс, который должен происходить через политические механизмы. Но у нас все то, что не контролируется сверху, из администрации президента, — пресекается. Это довольно опасная штука, потому что любое нарушение естественных процессов, в том числе в обществе, чревато революциями. Если ты не позволяешь проходить данной смене естественным образом и на меритократических основах, то качество управления у тебя все время ухудшается. В результате нарастает недовольство, и при первом же удобном случае возникает критическая ситуация общественного взрыва. Беларусь в этом плане очень хороший пример. Если мы в России будем продолжать искусственно тормозить меритократический процесс, то можем какие-то элементы такого протеста получить.

Что касается оттока людей. Да, из-за того что у нас закупорены социальные лифты и на хороших местах сидят свои люди по блату, а не по способностям, часть молодых и перспективных уезжают. После 2014 года, когда у нас произошло обострение отношений с Европой, уже уехали не одна сотня тысяч молодых людей. Они необязательно покинули Россию навсегда. Они там учатся и работают, имея российское гражданство. Но они потеряны для страны, во всяком случае для нынешнего момента. Если пройдет достаточно большое количество лет сохранения того состояния, в котором мы сейчас находимся, боюсь, что эти люди уже не вернутся сюда никогда.

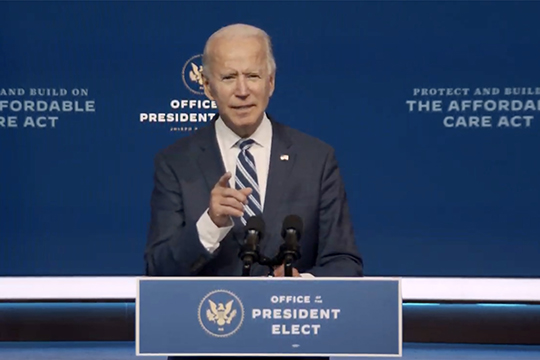

«Байден попробует немножко реформировать американскую внутреннюю политику, и тут у президента есть больше маневра, чем во внешней»

«Байден попробует немножко реформировать американскую внутреннюю политику, и тут у президента есть больше маневра, чем во внешней»

«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В США НЕСОВЕРШЕННА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАНОНОВ ДЕМОКРАТИИ»

— И еще одну тему мы не можем обойти вниманием. Как бы вы охарактеризовали ситуацию с выборами президента Соединенных Штатов Америки, вокруг которой сейчас ломается столько копий как внутри США, так и за их пределами?

— Для Соединенных Штатов это ситуация, которая встретилась не в первый раз. Если мы с вами вспомним относительно недавние выборы, когда конкурировали Джордж Буш – младший и Эл Гор от демократов, то там все решилось в Верховном суде. Гор набрал больше, чем Буш, голосов в общенациональном масштабе, и вся борьба шла за выборщиков, так же, как и сейчас. Последние решающие выборщики должны были быть от Флориды, там имелись пересчеты, потому что действительно имелись очень близкие результаты. При этом надо не забывать, что губернатором Флориды был Джеф Буш — брат кандидата в президенты. Конечно, демократы оспаривали результаты, которые были с начала и до самого конца в пользу Буша-младшего. Они дошли до Верховного суда, и тот решил, что все посчитано правильно. Таким образом Буш стал президентом Соединенных Штатов.

Известно высказывание Черчилля, который говорил, что «демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных». И данная фраза в известной мере вполне применима к избирательной системе в США, которая несовершенна с точки зрения канонов демократии. Вроде бы это пережиток, который давно пора отменить и перейти к прямому голосованию, при котором таких казусов не будет, учитывая, что США — большая страна, в которой очень много избирателей. Но американцы держатся за такой реликт, я имею в виду институт выборщиков, который между прочим, если задуматься, тоже является институтом демократии.

Сейчас, после всех этих приключений, в результате которых Байден, по-видимому, все-таки станет президентом, американские законодатели, возможно, начнут обсуждать тему отмены данного института выборщиков, но надо понимать, что он напрямую связан с федеративным устройством Соединенных Штатов. И подобное не пустая формальность. Все-таки United States of America — это «Объединенные государства Америки», если дословно переводить на русский язык. Надо не забывать, что первые 13 штатов объединились как сообщество независимых государств, которые освободились от господства Великобритании и перестали быть колониями. Да, они добровольно решили объединиться, но при этом сохранить большие внутренние полномочия у каждого штата. Даже сейчас бо́льшая часть законодательства сильно отличается от штата к штату. Федеральное законодательство в США по объему очень небольшое. Когда они принимали Конституцию, определенные полномочия были делегированы в федеральный центр, но бо́льшая часть прав и полномочий осталась там, в штатах. У них даже полиция в каждом штате по-разному устроена. И по отношению к выборам тоже разница есть. Например, в данном штате когда-то решили, что все голоса выборщиков уходят победителю, даже если тот набрал всего на 1 процент голосов больше, чем его конкурент. А в каком-то штате выборщики распределяются пропорционально тому, сколько каждый претендент набрал. Но и это еще не все. Когда 14 декабря соберется коллегия выборщиков страны, которая, собственно говоря, и избирает президента, там может быть все что угодно. Хотя эти выборщики должны голосовать за того, кто победил в данном штате, и им такой наказ делегировали, но в истории Соединенных Штатов были случаи, которые называются «бунтами выборщиков», когда данные люди приезжали в Вашингтон и голосовали не так, как им велели избиратели в их штате. Но подобное тоже реликт, потому что получается, что от этих 500 с чем-то человек теоретически может зависеть исход выборов президента страны. Но я повторяю: это дань очень глубокому американскому федерализму, который для них имеет весьма большое значение. Я много раз бывал в Америке и видел подобное своими глазами. Например, вы приезжаете в Техас, и вас встречает надпись: «Республика Техас». У них даже на флаге так написано. Жители Техаса находятся внутри Соединенных Штатов, но при этом они себя ощущают и гражданами некоего независимого государства. Почему кто-то из Вашингтона им должен указывать, как они должны избирать конгрессменов, президентов, еще кого-то?!

Поэтому я бы сказал так: приверженность традициям — это тоже элемент демократии. Отсюда все разговоры о том, что американская демократия переживает кризис, безосновательны. Нет, она не переживает кризис. Как у всякой демократии, у нее есть темные углы. Вот сейчас мы видим один из них, когда, наверное, где-то не очень прозрачно считали голоса. Где-то были какие-то технические сбои. Почта, которую американцы очень ругают за то, что она функционирует весьма медленно, все путает, не по тем адресам доставляет, теряет корреспонденцию, не очень хорошо сработала. Но из подобного нельзя сделать вывод, что все, американская демократия себя исчерпала. Это те недостатки, которые были давно известны, и они время от времени на каких-то выборах себя проявляют. Возможно, что американский политический класс когда-нибудь придет к выводу, что данную систему надо реформировать, но пока ничего страшного не происходит.

— Вы сказали, что Байден, по-видимому, уже наверняка станет президентом. Как это скажется на отношениях США с Россией?

— А никак. Я считаю, что по сравнению с Трампом ничего особо не поменяется. Сдвинутся с места какие-то отдельные моменты, типа договора ОСВ-3, который Байден обещал продлить, и это существенно и важно во внешней политике. Но, если мы говорим о будничной экономической, социальной жизни России, ничего не произойдет. Те санкции, которые были наложены на РФ во времена Трампа, а их достаточно много, никто отменять не станет. Более того, новый президент может еще что-то к ним добавить, хотя я не думаю, что он пойдет на какие-то серьезные ужесточения. Отношение Байдена к Украине или Беларуси такое же, как и у всей американской администрации. Надо учитывать, что в американской государственной системе президент, конечно, имеет много полномочий и прав, но далеко не всесилен. Там есть громадный государственный аппарат, который формирует принципиальные решения во внутренней и особенно внешней политике. Там существует определенная инерционность. Трамп пытался немножко поколебать ее, говорил какие-то не очень приятные слова про Китай, Евросоюз, но приход Байдена в течение достаточно короткого времени это все уладит. С Евросоюзом будут достаточно плотные партнерские отношения, как до Трампа, а Китай и демократы, и республиканцы рассматривают в качестве главного конкурента-соперника, но демократы в этом вопросе не такие радикалы, как Трамп. Именно КНР для США главный конкурент и соперник во всем, не Россия. У нас с Соединенными Штатами торговые отношения традиционно очень небольшие. Мы в силу различных исторических, географических и политических причин ничем особо с ними не торгуем, наш основной торговый партнер — Евросоюз. Поэтому я не жду революции.

Байден попробует немножко реформировать американскую внутреннюю политику, и тут у президента есть больше маневра, чем во внешней. Он может и налоги повысить, и немного больше тратить на какие-то социальные программы, тем более сейчас, когда идет пандемия ковида. Хотя при Трампе очень большие деньги, 2 триллиона долларов, были потрачены на поддержку населения и экономики весной и летом этого года, когда коронавирус начал сильно распространяться.

— Очень многие говорят, что Байден уже очень стар, не совсем здоров, почему получил даже обидное прозвище Ходячий Альцгеймер. Якобы он идет просто как политический ледокол, который расчищает своим авторитетом путь для вице-президента Камалы Харрис, которая вскорости сменит его на посту главы государства. Она удовлетворяет все запросы политкорректности, первая женщина – вице-президент в истории США, наполовину афроамериканка, наполовину индуска, и взгляды на всякие меньшинства у нее «прогрессивные». И характер «нордический, стойкий». Но у нее практически нет политического опыта такого уровня. Насколько велики шансы, что все так и будет? И как тогда сложатся отношения Харрис с нашей страной, с Путиным, ведь от личных симпатий или антипатий глав государев тоже многое зависит?

— Состояние здоровья Байден обсуждать бессмысленно. Понятно, что человеку 77 лет и это будет старейший избранный на первый срок президент Соединенных Штатов за всю их историю. Наверное, есть у него какие-то признаки чего-то медицинского, я не могу сказать, что это именно, поскольку не врач, но на личных дебатах с Трампом он собрался, подготовился и первые выиграл, а вторые как минимум закончились вничью. Хотя все думали, что Трамп его растерзает, поскольку, хоть они и почти ровесники, действующий президент весь свой срок во власти источал энергию, бодрость, активность и ясность ума. Но ничего подобного не произошло. Байден был абсолютно адекватен, хотя личные дебаты — это очень тяжелое испытание. В Соединенных Штатах дебаты имеют весьма большое значение, и были случаи, когда несколько неловких фраз решало судьбу претендента. Так вот, Байден не выглядел ментально больным. Может быть, ему это нелегко далось, но тем не менее. Поэтому я бы не спешил списывать Байдена со счетов и говорить, что он совсем уж больной человек.

Кроме того, нужно сказать, что Байден — очень опытный, это тоже важно. Он с начала 70-х годов в политике. Был много лет сенатором, потом 8 лет вице-президентом, и опыт, инстинкты, которые он наработал, хотя бы на предстоящие четыре года президентского срока позволят ему вполне адекватно руководить страной. Это первое.

Второе. В отличие от Трампа, который был, по сути, одиночкой, не слушавшим свою формальную команду и постоянно менявшим ее членов, из-за чего, кстати, и проиграл выборы, Байден — человек команды демократической партии, которая была сформирована еще при Клинтоне. Понятно, что те люди, которые непосредственно вели Клинтона, — уже совсем старенькие, кто-то даже уже умер, но многие еще «на ходу» и у этой команды есть более молодое поколение, совсем молодые люди, которые в ней состоят. Там существует преемственность, и данная команда будет очень серьезно подпирать Байдена. Она очень профессиональная, вполне дееспособная, у нее есть своя сбалансированная точка зрения на все внутренние и внешние проблемы. Байден будет пользоваться помощью этой команды. К тому же надо отметить, что президент Соединенных Штатов единолично принимает не так много решений. Для этого там есть большой бюрократический аппарат: конгресс, министры, администрация президента, ФРС, правительства штатов, и так далее. Поэтому все вопросы Байдену решать не надо и не придется. Тем более когда у тебя профессиональная команда, которая дает тебе полную, объективную картину и предлагает варианты решения по данному вопросу, то тебе остается только выбрать и взять на себя ответственность. А по части опыта и политического чутья Байден стоит несравнимо выше Трампа. Я думаю, что в таком режиме Байден может четыре года руководить страной точно. Поэтому мнение о том, что Байден будет зиц-председателем, а реально все вопросы станет решать Камала Харрис, я не разделяю, и, если все пойдет так, как намечается, она будет просто оттенять именно Байдена.

— А как бизнес во всем мире, включая Россию, реагирует на Байдена?

— Бизнес получил определенность, и это видно по росту котировок самых разных мировых бирж. У нас тоже целый ряд показателей, включая курс национальной валюты, пошел вверх.

Да, Трамп собирается подавать апелляции и жалобы во все судебные инстанции, это его право в рамках демократических процедур, но никаких серьезных эксцессов вне правового поля пока нет. И бизнес на это также реагирует положительно.

Скажу так: влияние американских выборов на экономические параметры себя уже исчерпало в том смысле, что в целом уже все всем понятно. Поэтому стоимость нефти, рубля к доллару и так далее будет зависеть уже не от того, кто станет президентом Соединенных Штатов, а от других факторов. Тем более что до инаугурации, которая будет 20 января следующего года, еще жить и жить и первые экономические решения Байдена появятся, очевидно, только весной.

Если говорить о российской экономике, то наибольшее влияние на нее окажет пандемия и ограничительные меры, связанные с ней, которые неумолимо нарастают. Ситуация на зиму и весну непрогнозируемая, поскольку никто не знает, когда начнется спад заболеваемости, не будет ли нового всплеска весной и так далее. А это имеет прямое отношение к экономике, потому что нам все равно грозит в той или иной форме локдаун. Президент и правительство, конечно, в один голос говорят, что его у нас не будет, но я склоняюсь к мысли, что значительные элементы у нас неизбежны. Особенно в регионах, где ситуация хуже, чем в целом по России и даже в Москве.

К этому надо добавить: несмотря на то что вторая волна пандемии, которая сейчас разворачивается у нас, намного сильнее первой, правительство новых мер поддержки бизнеса и населения не разрабатывает. Никаких новых платежей семьям с детьми или налоговых каникул для бизнеса не обсуждается и не планируется, хотя кредитная задолженность быстро растет и у населения, и у предприятий. Наши экономические параметры, которые и так далеко не блещут, могут еще довольно сильно ухудшиться именно из-за этого. Плюс обещают теплую зиму, а из-за этого резко снижаются поставки нашего газа на экспорт. Китайская экономика начала расти, но далеко не в тех темпах, которые были до ковида. Поэтому внешняя конъюнктура тоже не способствует позитиву для нашей экономики.

Так что Байден нам ничего особо не испортит.

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 34

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.