Бренд шести районов, входящих в кластер «Иннокам», срочно нужен для развития камской агломерации — эту и другие идеи намерены реализовать в рамках стратегии «Татарстан-2030» участники сессии камского кластера, состоявшейся в автограде. Резюме сессии — все проблемы от разобщенности муниципалитетов, поэтому надо передружить глав, научить население любить малую родину, а к довольным людям с удовольствием поедут и новые трудовые ресурсы, которых так не хватает промышленному узлу.

Важнейшей проблемой камского кластера определен кадровый голод

Важнейшей проблемой камского кластера определен кадровый голод

СТРАТЕГИЯ «ТАТАРСТАН-2030» ЖДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРАВОК

Поправками к стратегии «Татарстан-2030» озаботились в конце прошлой недели теоретики камской агломерации, географически существующей, но так и не ставшей единым целым в экономической плоскости кластером, символизирует который сегодня не вполне внятное для обывателя ассоциацию «Иннокам». Представители муниципалитетов агломерации, научного сообщества, крупного бизнеса и ответственных за экономическое развитие региона министерств съехались в Набережные Челны на стратегическую сессию камского кластера для мозгового штурма. Время подоспело — в августе «Иннокам» должен предложить последние поправки в региональную стратегию-2030, на которые муниципалитетам агломерации было отпущено три года.

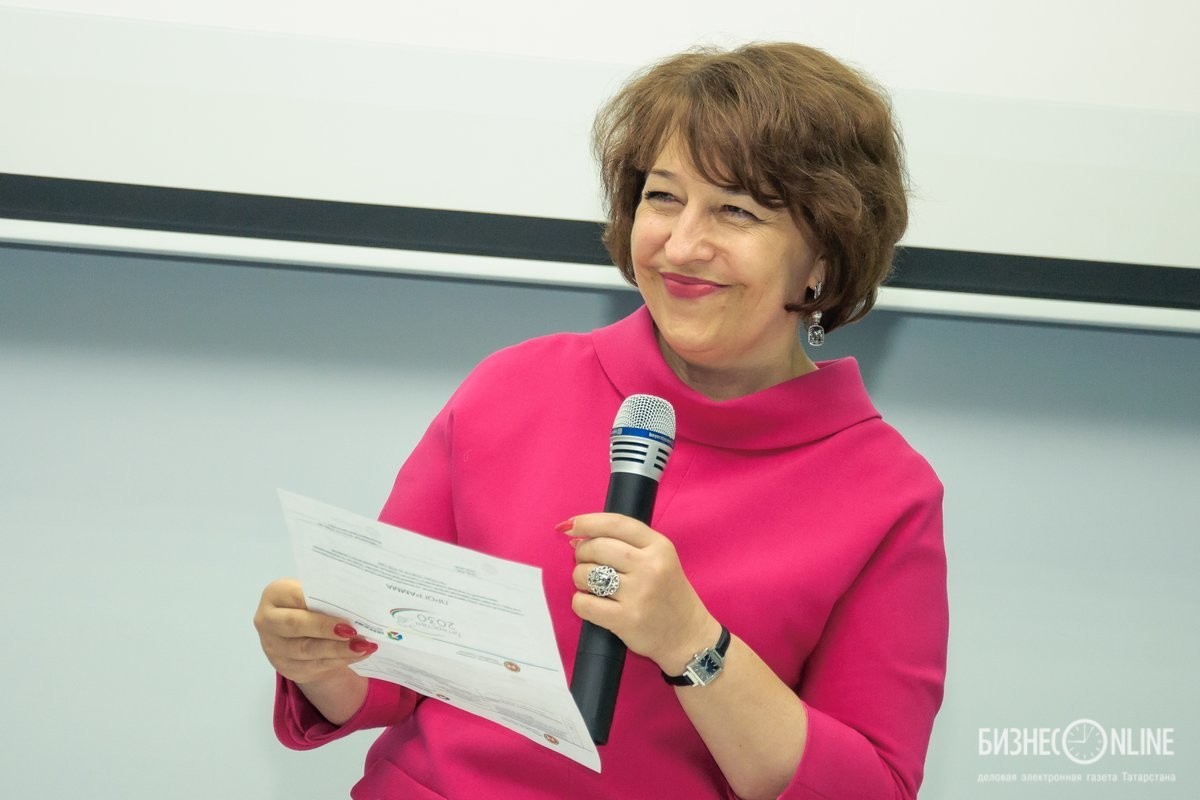

Программу для примерно сотни участников модератор сессии Галина Маштакова — директор компании GMC Consulting — выстроила по самым модным методикам: участников разбили на 6 рабочих групп, дали им 40 минут на постановку проблем развития агломерации, затем по 5 минут на их краткую формулировку в общей аудитории, еще 40 на поиск решений в группах и еще немного на оглашение идей. Отработав таким образом основу для поправок к долгосрочной стратегии республики, участники договорились продолжить полемику в чате — перед тем, как отправить выводы в минэкономики РТ.

Модератор сессии Галина Маштакова разбила участников на 6 рабочих групп и дала им 40 минут на постановку проблем развития агломерации

Модератор сессии Галина Маштакова разбила участников на 6 рабочих групп и дала им 40 минут на постановку проблем развития агломерации

Проблемы и решения, сформулированные группами локально, на отчетных пятиминутках во многом пересекались — именно такие точки пересечения и стали главной целью шахматного режима сессии. По предложенному алгоритму в число основных барьеров для совместного развития 6 районов кластера (Набережные Челны, Нижнекамский, Елабужский, Менделеевский, Заинский и Тукаевский районы) вошли: отсутствие единого центра ответственности за координацию кластерных связей (таким центром как раз и должен был бы быть «Иннокам»); профориентационная работа с молодежью; недостатки социальной инфраструктуры городов (необходимой для притока специалистов); отсутствие адекватной статистики для прогнозов кадровой политики; коммуникационный разрыв между вузами и работодателями и, конечно, внутренняя логистика агломерации, важная для трудовой миграции без смены ПМЖ рабочей силы. Из сложившихся пунктов стратегии видно, что важнейшей проблемой камского кластера определен кадровый голод. Сегодня он относительно легкий, а завтра, когда разрастутся два кластерных ТОСЭРа — «Набережные Челны» (с заявкой китайского Haier на 12 заводов и 5 тыс. рабочих мест) и «Нижнекамск», — станет невыносимым.

Рабочая группа под наименованием «Прогнозирование» под руководством замминистра труда Клары Тазетдиновой оказалась наиболее лаконичной в своих формулировках. По их выкладкам, прогнозирование трудовой потребности как таковое есть, но нет обратной связи для работодателя: сформировав заказ на компетенции, промышленники не видят реакции гособразования — начали им готовить кадры или нет? В свою очередь, заказы от промышленности слишком быстро обновляются вслед за технологиями и методами работы. Банк лучших наработанных практик отсутствует. Для наполнения информационного вакуума на рынке труда группа предложила разработать электронный ресурс, через который работодатель смог бы отслеживать выполнение кадровых заказов, знакомиться со статистикой и анализом рынка труда. Заняться созданием и обслуживанием ресурса должен минтруд РТ.

По выкладкам группы «Прогнозирование» под руководством замминистра труда Клары Тазетдиновой (слева), прогнозирование трудовой потребности как таковое есть, но нет обратной связи для работодателя

По выкладкам группы «Прогнозирование» под руководством замминистра труда Клары Тазетдиновой (слева), прогнозирование трудовой потребности как таковое есть, но нет обратной связи для работодателя

Группа «Образование», от имени которой выступала в основном экс-ректор челнинского педуниверситета Файруза Мустафина, отметила профориентационную работу, отсутствие системного анализа выпускающихся кадров и потребности в них, изоляцию школ от мирового опыта, отсутствие абитуриентов на преподавание точных наук, некоторые пробелы в нормативной базе высшего образования и нерентабельный для вузов подход к подготовке узких специалистов. Профориентации группа предложила обучать учителей. Связь между работодателем и вузом закрепить нормативами на уровне минобразования РТ. Для профильной подготовки создать в школах соответствующие классы — по профилю на школу, например, и собирать в них сборные коллективы интересующихся детей со всего города. В вузах предлагается на технических специальностях по три года обучать студентов инженерным премудростям по общей программе, а на четвертый год давать специфику предприятия-заказчика.

За вопросы трудовой миграции и единого брендинга агломерации отвечала группа «Привлечение», модератором которой выступила главный экономист челнинского исполкома Наталия Кропотова

За вопросы трудовой миграции и единого брендинга агломерации отвечала группа «Привлечение», модератором которой выступила главный экономист челнинского исполкома Наталия Кропотова

АГЛОМЕРАЦИИ НУЖЕН БРЕНД

За вопросы трудовой миграции и единого брендинга агломерации отвечала группа «Привлечение», модератором которой выступила главный экономист челнинского исполкома Наталия Кропотова. В формулировке проблем группа много внимания уделила слабой транспортной связи городов агломерации и социальной инфраструктуре — в дискуссии чувствовался акцент КАМАЗа (традиционно недовольного культурно-развлекательным содержанием Челнов), так как в состав участников вошел руководитель пресс-службы корпорации Олег Афанасьев. Однако в общую сессионную копилку идей были положены и другие тезисы.

Один из них — нестабильность соцпакетов в предложениях работодателей. Решение кроется в работе с компетенциями Торгово-промышленной палаты и других объединений работодателей. Недостаток доступного жилья — нужно под эгидой Госжилфонда строить арендное жилье, а также ремонтировать недострои и брошенные объекты для предложений трудовым мигрантам. В этом плане спикер от группы — куратор ТОСЭР «Нижнекамск» Радмир Беляев — озвучил также потребность в сопровождении иностранных кадров, для которых следует создать специальный центр, решающий миграционные бюрократические проблемы с госорганами. В числе других озвученных группой проблем — отсутствие глобальных международных проектов для привлечения кадров высшей пробы, несколько вопросов, созвучных выводам других групп, а также проблема слабого PR, который, к примеру, могли бы взять на себя волонтерские движения. Любопытно, что в разговорах о пропаганде светлого настоящего чаще объектом воздействия выступало коренное население, мол, надо сначала своих людей убедить, что они хорошо живут, тогда и соседи потянутся.

Еще одной предложенной к осмыслению задачей стал единый бренд агломерации — образ федерального значения, который воплотил бы душу шести муниципальных районов. Для брендирования надо создать отдельную рабочую группу, расписать дорожную карту и далее в том же духе, но бренд — это не только логотип, это еще и идея, история и уникальный продукт. Поэтому на ответственный фронт решено бросить руководителей муниципалитетов, из которых нужно собрать совет агломерации, — разумеется, не только для пиара, а вообще для дружбы. Этот момент особенно подчеркнул Беляев: надо договариваться в рамках кластера, менять челнинских машиностроителей на нижнекамских нефтехимиков под конкретные проекты, завести хозрасчетную структуру для анализа взаимных потребностей.

Группа «Привлечение» много внимания уделила слабой транспортной связи городов агломерации и социальной инфраструктуре, так как в состав участников вошел руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев (справа)

Группа «Привлечение» много внимания уделила слабой транспортной связи городов агломерации и социальной инфраструктуре, так как в состав участников вошел руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев (справа)

«В ОДИНОЧКУ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУТ...»

Группа «Локализация», ориентированная на методологию профориентационной работы, заявила о проблемах трудового воспитания и поверхностном знакомстве педагогов с инструментарием и интересами молодежи. Что нужно для баланса: пропаганда актуальной трудовой политики со школьной скамьи через целевые программы; адаптация форматов обучения; критерии оценки эффективности преподавателей для рынка, а не только по госрегламентам; новые профориентационные площадки (вроде «Кванториумов» — по их малой востребованности проехались в другой группе); дополнительные материальные стимулы для педагогов-новаторов и привлечение студентов к реальным проектным работам от заказчиков.

Экология и медицина вышли на первый план в постановке проблем от группы «Инфраструктура». Строим индустрию, но не знаем премудростей экологической безопасности — решить вопрос команда предложила за счет бизнес-инициатив вроде расстановки мусорных контейнеров по городам, как в Менделеевске. Руководителем группы выступил Альберт Саттаров — замглавы Менделеевского района. Кроме того, для минимизации промышленных выбросов группа предложила их минимизировать, медицинским работникам дать жилье и унифицировать градостроительные политики городов агломерации. Например, чтобы Елабуга стала больше походить на Челны, а Челны на Менделеевск — все-таки одна территория. В контексте Челнов дельно прозвучало предложение нарисовать на домах формулы и другие научные артефакты: раз уж город все равно увлекся косметическими экспериментами, то почему бы и не в русле формирования образовательных пространств?

Группа «Синхронизация» предложила обдумать лаконичный комплект слов, в частности: «профработа», «единая информационная база», «бюрократия», «рассинхрон действий муниципалитетов» — все это факторы, затрудняющие синергию федеральных и региональных программ и проектов. Решение от всего было предложено комплексное: включить все в программу, которую станет реализовывать коллегиальный орган при президенте республики, тон в котором будут задавать работодатели.

Марат Галеев: «Все правильно, наша болезнь — разобщенность, мы видим в соседях конкурентов, а надо научиться работать вместе»

Марат Галеев: «Все правильно, наша болезнь — разобщенность, мы видим в соседях конкурентов, а надо научиться работать вместе»

Право резюме было делегировано аксакалу сессии и Госсовета РТ Марату Галееву. «Нормально поработали, — вздохнул Марат Гадыевич, — Все правильно, наша болезнь — разобщенность, мы видим в соседях конкурентов, а надо научиться работать вместе. Я всегда против создания новых структур. Но вот вы хотите создать совет муниципальных образований, который действительно можно нагрузить конкретикой. Да хотя бы глав усадить за один стол, сами-то они не могут. Я всегда исхожу из практики, а на практике именно наше разобщение порождает проблемы логистики, в камской агломерации она просто безобразна. Позиция федерального центра в лице минэкономики такова: они не определяют, они говорят „пусть бизнес решает“.

В нашем субъекте есть свои векторы, в которых у нас кое-что получается получше, чем у других. IT-направление, например. Автомобилестроение. КАМАЗ действует грамотно, хотя грамотные действия не гарантируют успеха на международном рынке. Грамотность КАМАЗа в том, что они обнялись с „Даймлером“ и не расцепятся, молодцы. Нефтехим у нас есть и просто химия — нельзя ни на миг забывать о Менделеевске, но я против идеи делать из агломерации вторую Силиконовую долину. У нас положение поскромнее, но есть потенциал для конкуренции, есть возможности. Только в одиночку муниципалитеты ничего сделать не могут. Большинство докладов были на это направлены, чему я очень рад».

Внимание!

Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.

Подробнее

Комментарии 10

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.

Правила модерирования.